岩倉使節団とは?エピソードやメンバーについて

- 1582年に九州のキリシタン大名の名代としてローマへ派遣された使節団。

12初刊は 1977年• そしてそれを追うドイツの存在。

。

歴史書としても、ビジネス書としても参考になる本です。

『アメリカの岩倉使節団』([ちくまライブラリー]、1992年)• 維新のエネルギーがそれを可能にしたと思うと、当時の日本人の近代国家への変革の熱い思いが感じられます。

出典: 出発前、使節団には反対の声も少なくありませんでした。

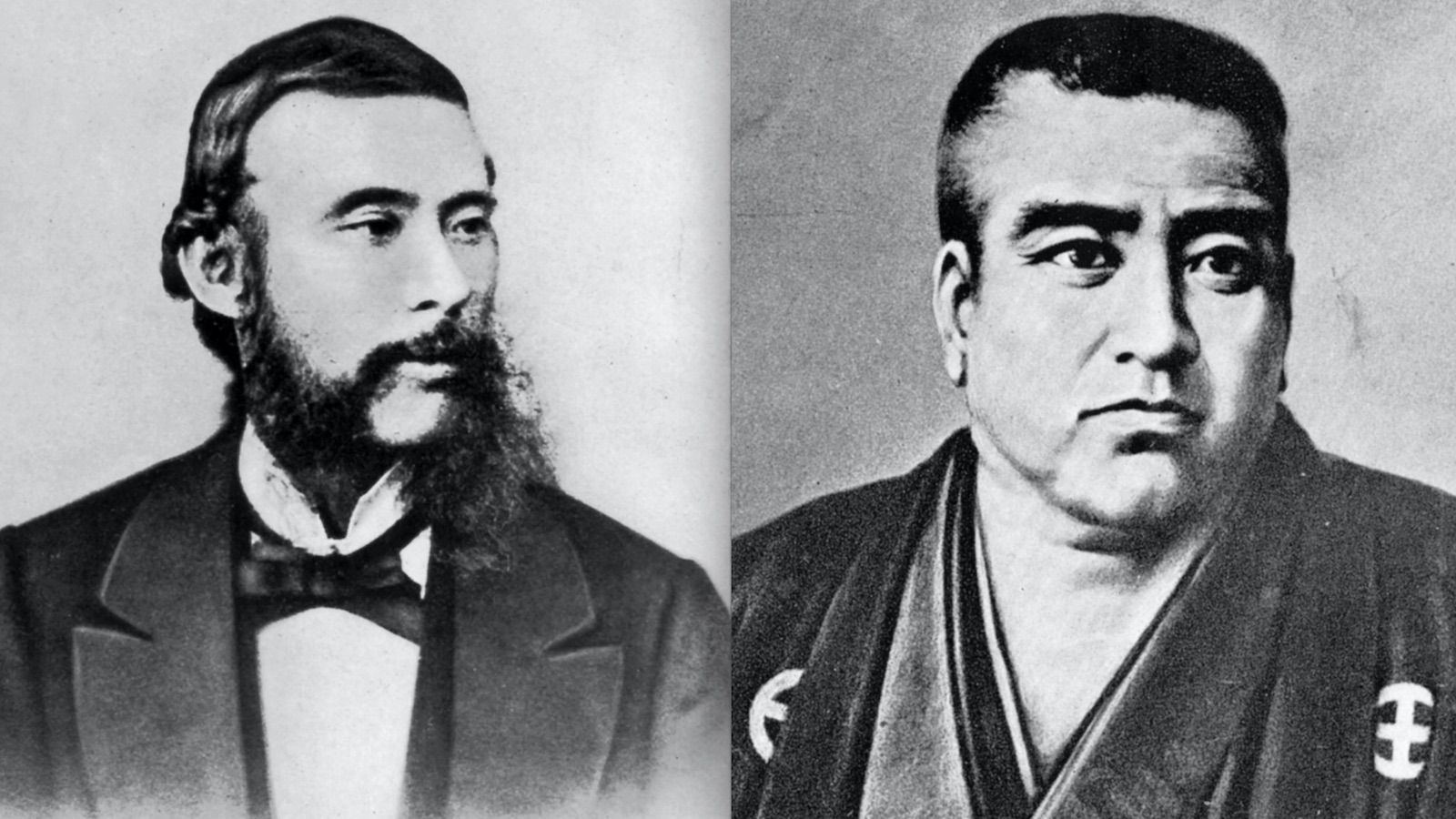

編 『欧米から見た岩倉使節団』 ほか訳、 [MINERVA日本史ライブラリー] 、2002年• とりわけ大久保利通が感銘をうけ、西郷隆盛にあてた手紙ではビスマルクのことを「大先生」と表しているそうです。

例えば徴兵制をもっとも強く主張したのは陸軍大輔の 山縣有朋(やまがたありとも)である。 使節団とは出発前に盟約書を結んでいて、そこには「留守中に新しい改革はしてはいけない、何か大規模なことをする場合は使節団に報告しなくてはいけない」とありました。

13廃藩置県と留守政府 [ ] 従来、留守政府の改革については、「大臣・参議・大輔盟約書」第6条に違反して岩倉使節団の面々を無視する形で留守政府が功に逸って無秩序勝手に行い、その結果様々な矛盾を引き起こして政府内では明治六年政変を、政府外ではや農民一揆を引き起こす原因となったとする見方があった。

またヨーロッパやアメリカで見たものをすぐに取り入れ、洋服を着て朝食にはコーヒーを飲み、オートミールを食べてたとのこと… ・伊藤博文( 1841〜 1909年) 初代内閣総理大臣となった伊藤博文は、長州の貧しい農家の生まれでした。

津田梅子が参加した理由というのは上に書いた通りです。 大久保利通は岩倉具視をサポートするNo. この時期の政府がこの路線を貫徹させようとすれば、誰が指導者であったとしても結果的に士族反乱や農民一揆は避けられなかったと言える。

岩倉具視使節団のメンバー 使節46名、留学生43名、 随員18名の 合計107名で出発しました。

当時の規模は25人前後と考えられていました。

。

アメリカでは大統領、イギリスではヴィクトリア女王、フランスでは大統領、ベルギーでは国王、オランダでは国王、ドイツでは皇帝と謁見した。