ピアニストでも大変!リスト「ラ・カンパネラ」難易度と弾き方のコツ!

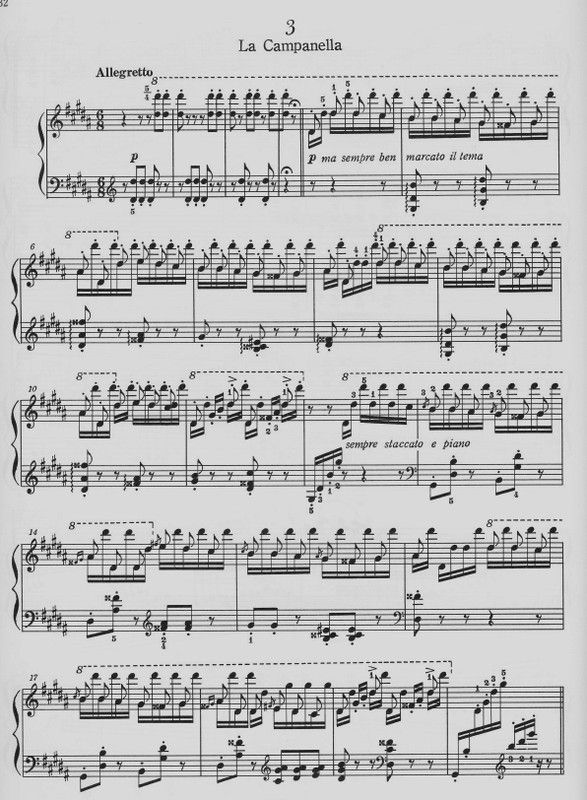

そのまま曲名になっているものもあります。 この曲は フランツ・リストが作曲した6曲から成立するピアノ曲の一つで、正式名称を 『パガニーニによる大練習曲(grandes Etudes de Paganini S. 一般的に使われている「カンパネラ」という言葉は、イタリア語に由来するカタカナ語です。 イタリア語では名詞の頭に「La ラ 」を付けるため、 イタリアではラ・カンパネラと呼ばれています。

そのまま曲名になっているものもあります。 この曲は フランツ・リストが作曲した6曲から成立するピアノ曲の一つで、正式名称を 『パガニーニによる大練習曲(grandes Etudes de Paganini S. 一般的に使われている「カンパネラ」という言葉は、イタリア語に由来するカタカナ語です。 イタリア語では名詞の頭に「La ラ 」を付けるため、 イタリアではラ・カンパネラと呼ばれています。

また、お話を伺えたら、サイトか?メルマガでご紹介させていただきますね。

おとぎ話のような歌詞の世界観と、ポップでキャッチーなメロディ、魅惑的なパフォーマンスが人気を呼んでいる新進気鋭のアーティストです。

141 はハンガリー出身のピアニストで作曲家の フランツ・リスト 1811-1886 が作曲した独奏ピアノのための作品です。 どこが難しい??超難曲の弾き方のコツ! どこが難しいのかは、もうたくさんあり過ぎなのですが…弾き方のコツを5つにしぼって説明していきますね。

14クリストフォリの発明を基にそのアクション(発音構造)も時代とともに発展し、現在のピアノの構造に至りました。

ピアノを続ける為には、ひとりひとりその条件は違うとは思いますが、私は・・・ 「褒められる事を想像しながら練習する」ということと、 「演奏を聞いてもらって、褒めて頂き、明日からの練習の力にする。

) これが、ラテン語の「 campana (カンパーナ)」となり、やがてイタリア語の「 campana (カンパーナ)」となりました。

4次の音は勢い余って指が当たってしまった程度で弾きます。

2番 カムパネルラ そこは豊かか 君の目が 眩むくらいに タールの上で 陽炎が揺れる 爆ぜるような 夏の灯火 真白な鳥と歌う針葉樹 見つめる全てが面影になる 波打ち際にボタンが一つ 君がくれた寂しさよ 2番でも1番と同様に 「カムパネルラ…」と故人の名前を呟く歌詞から情景が展開されていきます。

そんな時、パガニーニの演奏技巧によるヴァイオリン演奏を聞いて、 「 ぼくはピアノのパガニーニになってやる!」と奮起し、今に至る超絶技巧を磨きました。 そんな徳永さんの唯一の友は、YouTubeの映像でした。 飲み屋のおねえちゃんの前で弾いたらモテるだろうなとか、子どもたちに聞かせたらビックリするだろうな、という思いで始めたピアノなのですから。

19もちろん、ただ指や腕が長いから弾けるというのではなく、そのような素質のある人が相当な覚悟でピアノ道を極めた結果、弾けるようになるということです。

140 に作曲された、全6曲からなるの第3番。

ウィーン式アクションにも関わらず唯一、ベーゼンドルファーのピアノだけが無事だったそうです。 関心をもった曲には,時代背景,作曲の経緯,作曲技法等の知識が 後からついてくることも多くあります。

黒鍵と黒鍵の間にはさまって動かない漁師の太い指…。

こんな文章があります。

めっちゃ指が動いてる……っ! という感想はさておき。

として無料で入手可能。

個人的に好きだったのは、ヴァレンティーナ・リシッツアさん、フジコ・ヘミングさん、辻井伸行さんです。

この男性の職業は漁師さん。

時刻を知らせる鐘を「梵鐘(ぼんしょう)」と言います。

モーツァルト、ベートーヴェン、シューベルト、シューマンなどの作曲家がウィーン式アクションを使用したピアノを愛用しました。

管理人Minnaがこの男性(徳永さん)とメールのやり取りをさせていただいたり、動画を拝見させていただいたりして、感じたこと、また分析した内容などをご紹介していこうと思っています。

7数々の困難を克服し、途中でかかった腱鞘炎の痛みにも耐えて、7年が経ちました。

予備知識がなければ楽しめないというものではありません。