自己 愛 性 パーソナリティ 障害 原因。 自己愛性パーソナリティ障害の特徴とその原因とは?身の回りの攻撃的な人を考える

自己愛性人格障害の経営者・社長

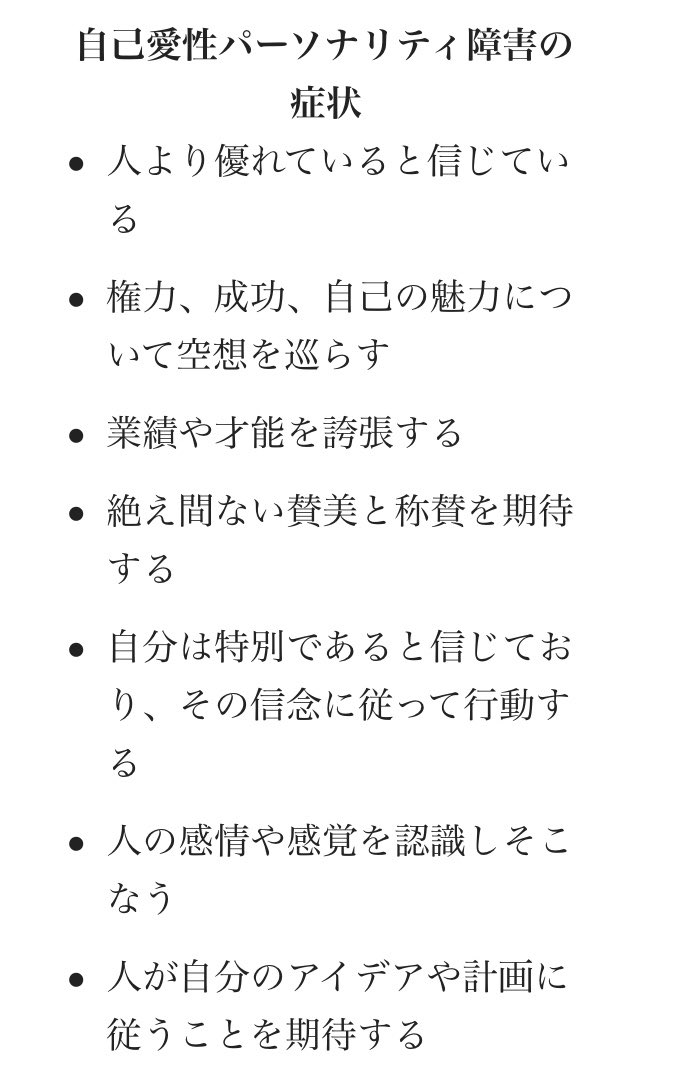

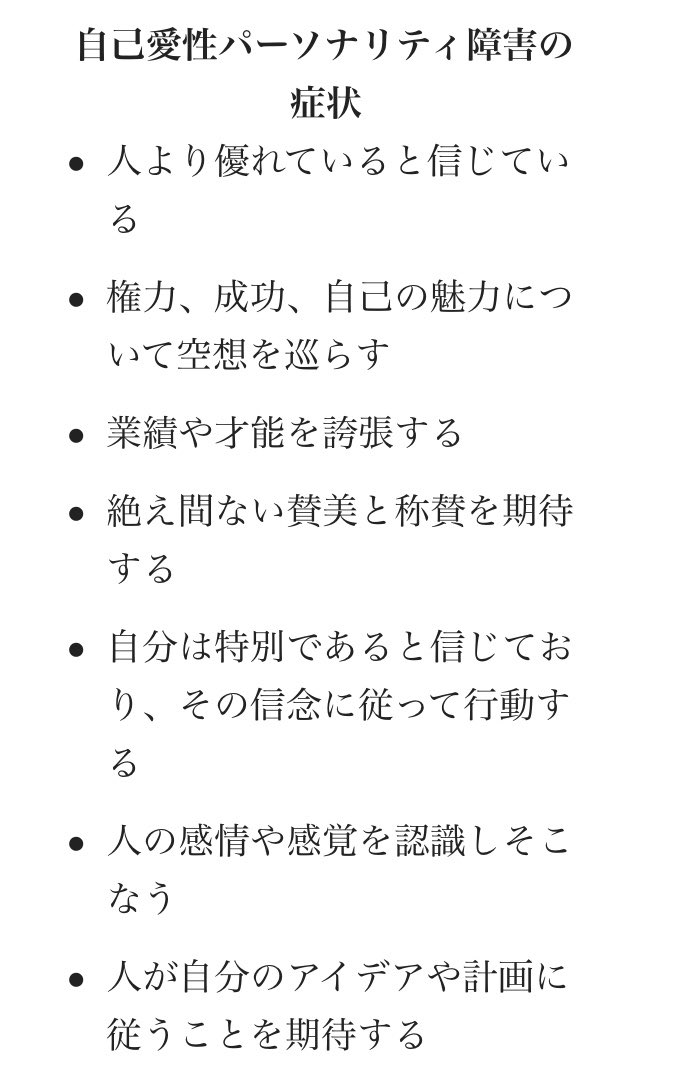

にの心理学者であるトウェンギとキャンベルにより行われた調査によると、ここ10年で自己愛性パーソナリティ障害の発生率は2倍以上に増加しており、人口の16人に1人が自己愛性パーソナリティ障害を経験していると結論づけられている。 自己愛性パーソナリティ障害の特徴・原因 自己愛性パーソナリティ障害には、「自分は周りのみんなとは違う」と、自分を特別視し、自己の外見、能力など、自己の属性に自信を持ち過ぎる傾向があります。 「理想と現実のギャップに悩む・・・」タイプ・・・ 高い理想を持っており、その理想と現実の自分とのギャップに、落ち込むタイプ。

9

自己愛性パーソナリティ障害の原因と人間関係

一方、知的に弱く、空気が読めない自己愛的な子どもは、周りの大人から見ると、身勝手で気分屋で自己中心的な行動を取っているようにしか見えないので、なかなか評価されません。 人前で注目を浴びたり、褒められたりすることが快楽や心地良さに変わります。 否定し続けると、 自己愛は自分を否定されたような気がして否定した人を敵に回すようになります。

14

自己愛性パーソナリティ障害の発症には親や幼少期の愛情不足が関係している?原因と治療法まとめ

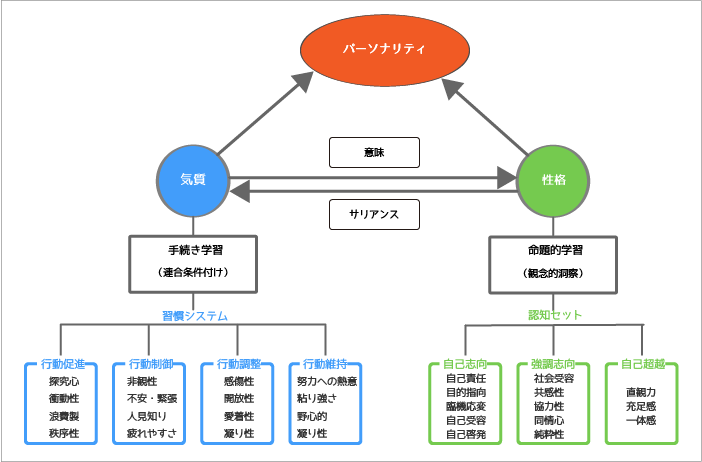

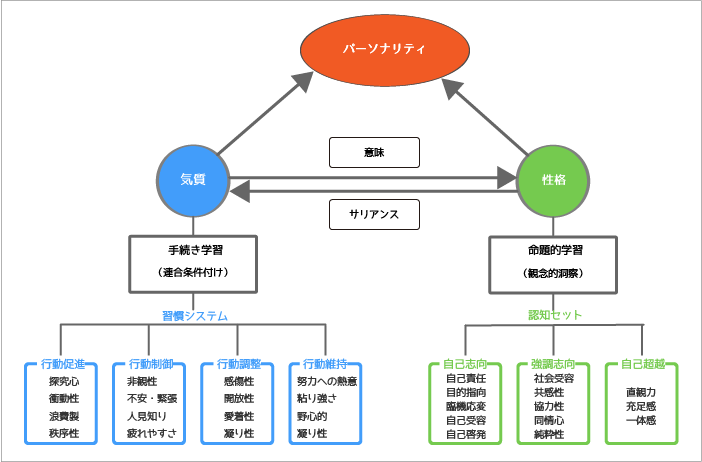

その後、発達してくるのが、「理想化された親のイマーゴ」の段階で、親を神のように理想化し、それに一体化することで、自分の理想像を育む段階です。 上位のグループに入れない子どもは、現実との関わりを避けて、自分で決断や実行をしなくなり、自分ひとりの誇大な妄想に耽るようになります。 そして性格傾向には、一定の遺伝要因はあります。

6

自己愛性人格障害と過保護による影響

に発表されたによって自己愛性パーソナリティ障害概念が定義され、へと引き継がれ現在に至っている。 パーソナリティ障害の治療は非常に難しく、お薬だけでは根本的な解決になりません。

10

自己愛性パーソナリティ障害の末路 モラハラ夫が年を取ると…?

同じクラスの子どもとの会話は、自分では変えようのない不幸や絶望を思い出す言葉が散らばっているので、自分は生まれつき劣っているんだと思い込み、元気を無くしていきます。

20

現実に立脚しない、バランスを欠いた過度の称賛• 治療者に限らず、受付や看護師など他のスタッフが一体になった対応をしないと現場が混乱してしまうので、施設側もある程度体制の整った状態が求められます。

身体内部にトラウマを抱えると、同じ姿勢でじっとしている時とか、寝ている間でも、ソワソワ、モヤモヤ、ザワザワなどの 得たいの知れない不可解な力(過剰な覚醒、凍りつき、解離させてバラバラにする力、内部で進行している破壊活動)が働くようになります。

夫が自己愛性人格障害だった場合、私の経験から3つの対処法をまとめてみた|サレ妻の処方箋

また、過敏でな特徴を有している 自尊心の欠如および劣等感を中和あるいは相殺することに努める。 トラウマが複雑化することで、体の方が限界になり、皆と同じ動作をさせられるとか、規則やルールに縛られて、じっとしていることが苦手になります。