「気概」の意味や読み方は?「気概を持つ」の使い方や類語を解説

この時期に鶏が生んだ卵。 【軍手】グンて 本来は、軍隊用の手袋。 特に、人に気を使いやすい日本人の特徴上、会社・友達・ご近所・親類関係など、様々な場所で「気骨が折れる」ような状況が生まれているのではないかと思います。

2

この時期に鶏が生んだ卵。 【軍手】グンて 本来は、軍隊用の手袋。 特に、人に気を使いやすい日本人の特徴上、会社・友達・ご近所・親類関係など、様々な場所で「気骨が折れる」ような状況が生まれているのではないかと思います。

2「義侠」は、「正義を重んじて、強い者をくじき、弱い者を助けること」。

【経机】キョウづくえ お経を読むときに使う机。

【脚立】キャたつ 小さなはしごの一種。 【雁木】ガンぎ 階段やノコギリの歯など、ギザギザの形になったものをいう。 【格安】カクやす 格別に安いこと。

10ただ、ストレスや疲れた様子を指していて、良い状況とは言えないので、この言葉が出てこないような状況の方が望ましいですね。

【金色】キンいろ 貴金属のゴールドのような色。

【格下】カクした 地位や経験、実力などが下であること。 その心は「どちらも張る」。 【権助】ゴンすけ 下働きの男性。

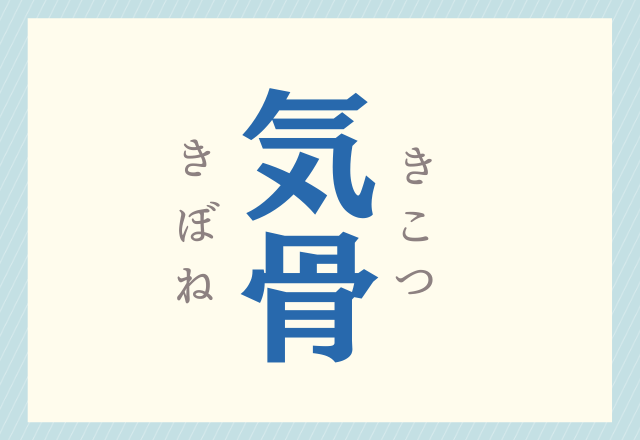

3「気骨」の読み 「気骨」を「きこつ」と読むと、「信念を守りぬく強い意気」の意となります。

【現高】ゲンだか 現在の金額。

今はうなぎが大変高くなりましたから、もし今の時代に茂吉が生きていれば、この状況をどんな風に読んだろうかと考えるのは林先生だけでしょうか? 「香華」とも書くが、その場合は2文字とも音読みでコウゲと読むことが多い。

2「鶏鍋 とりなべ」とはいうが、「うしなべ」とは言わないのは、文明開化の時代に西洋から入ってきた新しい料理には、訓読みは似合わないと感じられたからか。

林修先生の「ことば検定プラス」 今日は、2019年2月25日に出題された復習問題です。

【斤目】キンめ ものの重さ。

1間 いっけんを約1. メニュー。

【県境】ケンざかい 県と県との境界。

2文字とも音読みでコウジョウと読んでも意味はほとんど変わらないが、「コウば」の方が規模が小さいものを指すイメージがある。

。

「気」をキと読むのはほとんど訓読み化してしまった音読みで、多くの重箱読みを生む。

ただし、語源としては「かわじか」の縮まったものだというから、本来はすべて訓読みで読む熟語。 2.気骨の意味と類義語について では気骨の意味と類義語について見ていきましょう。 【紺屋】コウや 「紺屋 コンや」と同じ。

3連濁とは2つの語が結びついて1つの語になるときに、 後ろの語頭が清音から濁音に変化するというものです。

「現生動物」のように2文字とも音読みでゲンセイと読むと、「現在、生存している」という意味の別のことばになる。

語源は中国語「脚榻子」で、「榻子」を「立」と書くのは当て字。 【急場】キュウば さしせまった場面。 「貫=カン」は、昔の重さの単位で、3. 舞台は経師屋だそうです。

19カッは「合」の古い音読みカフが変化したもの。

【漁場】ギョば 漁業をする水域。