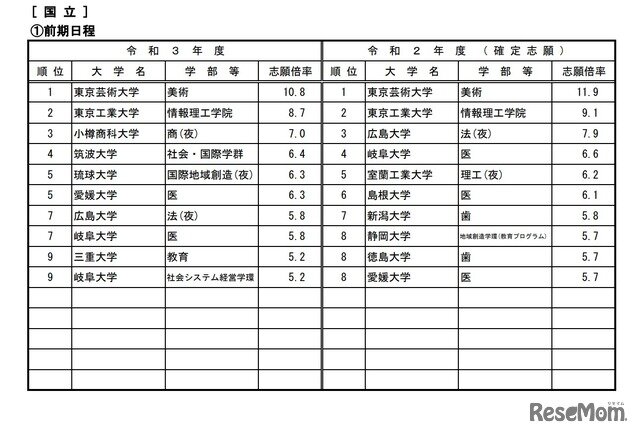

国立 大学 倍率 2021。 【大学受験2021】慶應義塾、医学部18.9倍…志願者数確定

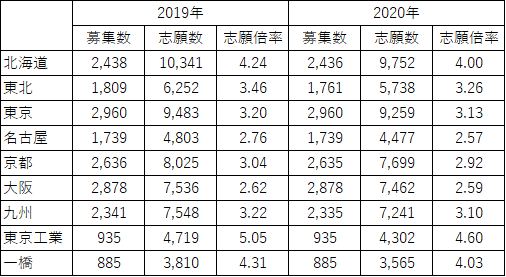

国立大学全82大学の倍率一覧2020 志願者30万7192人、倍率3.9倍

理系と文系 大学受験では受験する科目の違いによって理系と文系に大別されます。 8倍 のダウンが目立った。 環境情報学部は募集人員225人に対し志願者は2,864人、志願倍率は12. 6月19日に文部科学省は、共通テストを当初予定の21年1月16日・17日(仮に第1日程)に加え、1月30日・31日(仮に第2日程)にも実施し、第1日程の追試験としての目的に加え、現役生の「学習の遅れ」を理由とした受験も可能とし、全都道府県に試験場を設置すること、さらに第2日程の追試験(特例追試)を2月13日・14日に実施することを発表した。

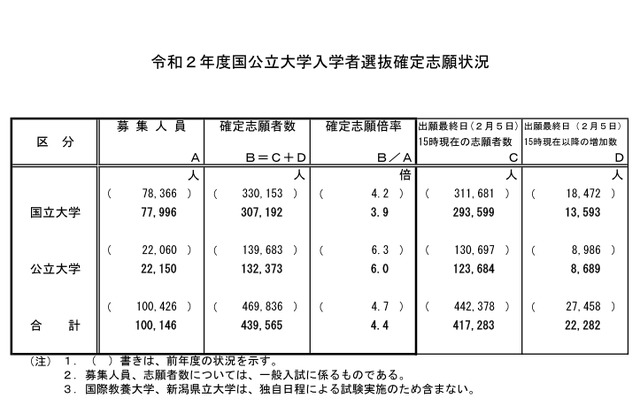

河合塾は、前年も最終日同時点から確定までの間に志願者数が約2万2,000人増加したことから、2021年度も締切直前の出願者が相当数いると予想している。

【倍率アップ】新潟大2. 同方式の科目・配点は「英語」「国語」「世界史、日本史、政治・経済、数学から1」の3科目で各100点、計300点。

【2021年】国立大学入試日程

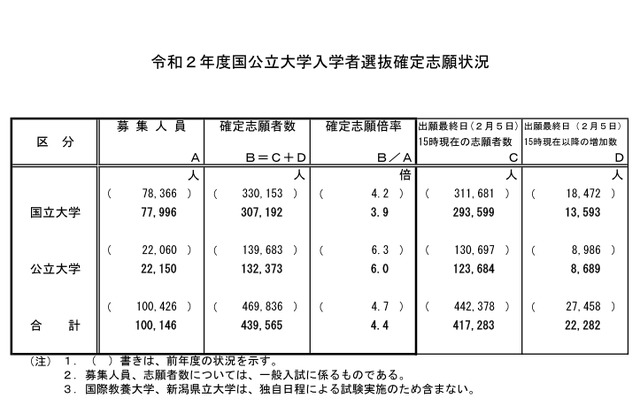

合格者は、セ試では得点率64%~78%(平均72%)に分布、最高・最低の差は14p。 2月5日午後3時現在の志願状況によると、国立(前期)は募集人員6万3,669人に対し、志願者数が16万8,981人で、志願倍率が2. 県庁、政令都市、都庁、特別区かよりは偏差値、難易度は低いですが、2次試験の面接の倍率が高く、国立大学法人試験の合格点ボーダーは高いこともあり、簡単に合格できる試験ではありません。 あとは、中堅クラスの大学や日東駒専、地方大学出身者などもいるようです。

19

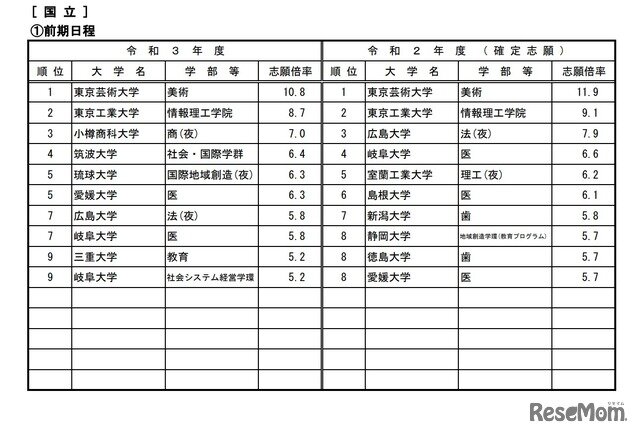

【2021年】コロナ禍の大学入試改革、人気の出た大学・避けられる大学【入試動向】

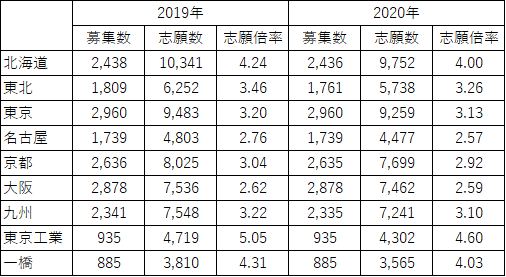

総合点を得点率 % に換算し、各学類を分野別にまとめて平均すると、文系 人間社会学域 で「最低67%・平均71%」、理工系 理工学域 で「最低60%・平均64%」、医療系 医薬保健学域 で「最低63%・平均67%」となる。 2020年大学入試の文部科学省のまとめによると、国立大学(82大学394学部)の志願者は30万7192人で、倍率は3・9倍だった。

10

【大学受験2021】国公立大の志願状況(最終日15時時点)前年比96%、中期日程で減少大

そして、国立大学法人等の各機関は、教育・研究支援業務以外に、地域連携・産学連携・知的財産などの社会連携関係業務、国際交流・留学生支援業務、総務・財務等の大学の運営・管理業務など、多種多様な業務に携わります。 工では、公立諏訪東京理科大(志願者が約3倍増、倍率も3. なお、学校推薦型選抜とは、出身高等学校長の推薦に基づき、調査書を主な資料として評価・判定する入試方法。 《桑田あや》. 3科目入試では、1科目で得点が伸びなくても、他の科目でカバーできることが多い。

5

国公立大&私立大 2020年入試結果&2021年入試速報

早稲田大学の看板学部で異変 早稲田大学の政治経済学部は早稲田大学の中でも最難関とされ人気のある学部です。 国公立大学2次試験の出願は2月5日で締め切られた。

2

【2021年】コロナ禍の大学入試改革、人気の出た大学・避けられる大学【入試動向】

特に私立の理系分野や医学部系・歯学部系の授業料は高くなる傾向にあり、そのことから国立大学に人気が集まる傾向にあります。 中でも、経済・経営・商、文・教育・教養、社会・社会福祉、医、歯、教員養成、家政・生活科学のダウンが目立つ。 2次では得点率47~75%(平均60%)に分布し、最高・最低の差は28p。

11

【大学受験2021】国公立大学の志願状況(最終日15時時点)前期2.8倍・後期9.1倍

5倍 中国・四国は、技術系の電気が事務(図書)を上回る倍率を毎年推移しています。 入学試験の難易度 国立大学はセンター試験と二次試験を利用するところが多く、センター試験も全科目必至か複数科目を必要とする大学が大半です。 表3を参照)。

9

【2021年】コロナ禍の大学入試改革、人気の出た大学・避けられる大学【入試動向】

あなたにピッタリな学部や入試方式を見つけるため、しっかりリサーチする必要があります。 まじめでコツコツというイメージがある国立大学生は、言い返せば華がなく地味だと見られる傾向にあります。 合格最低点は合否の分かれ目になる、いわゆる「ボーダーライン」。

10

【2021年】コロナ禍の大学入試改革、人気の出た大学・避けられる大学【入試動向】

総合政策学部と環境情報学部は2020年度まで、募集人員は各275人だったがAO入試の募集人員を増やしたため、2021年度から各225人となっている。

19

私立大一般入試で、何とか合格ライン(7割台)をクリアするためには、得意科目(8割台)を持ち、残り2科目で7割台と6割台をキープしよう。

地域創造学類の配点は「セ試950点、2次400点、総計1,350点」。