女の子の名前で、最後が「な」で終わる素敵な名前教えてください!かな、とか、さ...

また、青々とした野菜のイメージから、飾らない健康的な魅力を持った人に育ってほしいという思い込めて。 実の部分に栄養があると思われがちですが、すずな(かぶ)に関しては葉の方に栄養が多く含まれていました。

17

また、青々とした野菜のイメージから、飾らない健康的な魅力を持った人に育ってほしいという思い込めて。 実の部分に栄養があると思われがちですが、すずな(かぶ)に関しては葉の方に栄養が多く含まれていました。

17『』には 餅がゆ( 望がゆ)という名称で「七種粥」が登場し、かゆに入れていたのは・・(きび)・(ひえ)・みの・・の7種の穀物で、これとは別に一般官人には、米に小豆を入れただけの「御粥」が振舞われていた。

願い 振ると澄んだ音を奏でる鈴のイメージから、周囲の人の気持ちを穏やかにし、みんなに愛される人に育ってほしいという思いを込めて。

このことから今日行われている七草粥の風習は、中国の「七種菜羹」が日本において日本文化・日本の植生と習合した結果、生じたと考えられている。 この後の項目では、上記のような内容を、現在に残る文献の引用などで見て行きたいとと思います。 の七種(運が倍になるという意味で「ん」が2つ付く食べ物)• 鑑定結果は参考程度にお読みください。

3画像 よみ 名称 現在の名称 学名 科名 おみなえし 女郎花 Patrinia scabiosifolia おばな 尾花 Miscanthus sinensis ききょう 桔梗 Platycodon grandiflorus なでしこ 撫子 Dianthus superbus ふじばかま 藤袴 Eupatorium fortunei くず 葛 Pueraria lobata はぎ 萩 Lespedeza マメ科 が詠んだ以下の2首の歌がその由来とされている(2首目は)。

漢字のイメージ 熟語 予鈴 漢字の説明例 「風鈴(ふうりん)」の「りん」、「鈴虫(すずむし)」の「すず」、「金(かねへん)」に「令」 奈 使用可否判定 名前に使える漢字です(常用漢字) 部首 字画数 訓読み いかん・いかん ぞ ・なん ぞ 音読み 名のり・人名訓 意味 いかん。

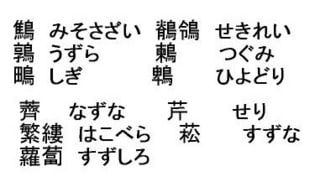

占い結果は姓名判断である以上、良い場合も悪い場合もありますが、決してお名前を誹謗中傷するものでなく、画数の自動計算によって得られたものです。 確かに『河海抄』には『七種』が記されていますが、その表現は、「七種 薺 ( なずな ) 繁縷 ( はこべら ) 芹 ( せり ) 菁 ( すずな ) 御形 ( おぎょう ) 酒々代 ( すずしろ ) 佛座 ( ほとけのざ ) 」であって、「歌」の形にはなっていません。 フジバカマ:糖尿病・体のかゆみ。

10サイト利用者が本サイトのコンテンンツを利用したことで発生したトラブルや損害について、本サイトは一切責任を負いません。

(かんてん)• 七種の行事は「子(ね)の日の遊び」とも呼ばれ、正月最初のに野原に出てを摘む風習があった。

栄養価も高くて身体に優しい料理です。

同様に下記の覚え方もある。

なお、餅がゆの由来については不明な点が多いものの、『』にはに既に記載されていたと記され、は自らが年間に民間の風習を取り入れて宮中に導入したと記している(『』寛平2年2月30日条)。

この風習は『』・『』にも登場する。

願い 振ると澄んだ音を奏でる鈴のイメージから、周囲の人の気持ちを穏やかにし、みんなに愛される人に育ってほしいという思いを込めて。

の「ナナクサタタキ」と言う、6種類の海藻と青菜を刻んで神棚や漁船に供える新年の伝統行事が有名である。

5呪術的な意味ばかりでなく、で疲れた胃を休め、野菜が乏しい冬場に不足しがちな栄養素を補うという意味も有する。

それは、「せり、なずな、おぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな、すずしろ」を『 春の七草として紹介したのは』、または、『 初めて出て来るのは』、または、『 歌に詠んだのは』、 四辻善成 ( よつつじよしなり ) という人が1362年頃に書いたとされる『 河海抄 ( かかいしょう ) 』という書物であるとしているものが見られる点です。