一括償却資産【仕訳例・損金算入要件・除却の対応・償却資産税の取り扱い】

デメリット:利益を押し下げる 国税庁が出しているによると、20万円未満の固定資産 主に器具備品 の耐用年数は、3年を超えるものがほとんどです。 一括償却資産を利用すれば、短い分だけで費用を前倒しして計上できるので、償却を早めることができるというメリットが得られます。 一括償却資産との違いは以下のとおりです。

デメリット:利益を押し下げる 国税庁が出しているによると、20万円未満の固定資産 主に器具備品 の耐用年数は、3年を超えるものがほとんどです。 一括償却資産を利用すれば、短い分だけで費用を前倒しして計上できるので、償却を早めることができるというメリットが得られます。 一括償却資産との違いは以下のとおりです。

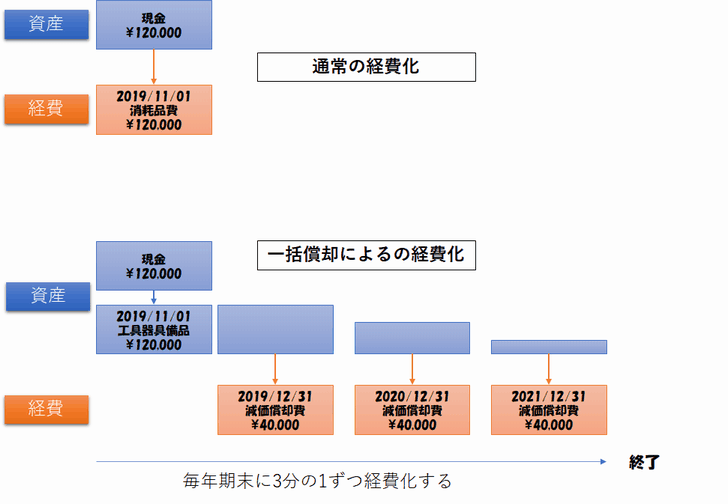

参考: 一括償却資産の会計処理方法 一括償却資産のおおまかな特徴が分かったところで、以下では実際に仕訳や会計処理の方法を見ていきますよ。

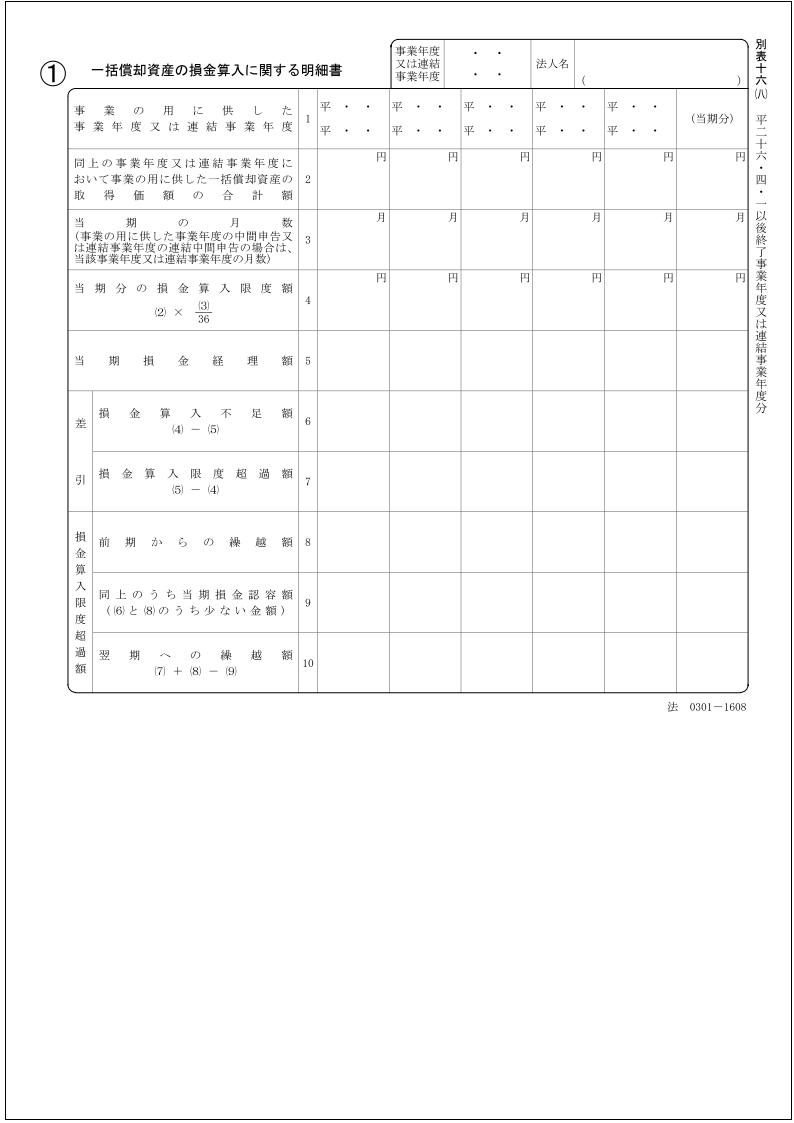

一括償却資産の減価償却の仕訳には「 決算調整方式」と「 申告調整方式」があります。

年を追う毎に減価償却費として計上する額が逓減していくことから、将来的に収益の低下が予測される場合には、負担を小さくできる点がメリットです。 15万円のものであれば、1年で5万円ずつ減価償却費に計上するといった具合です。 当該年度の利益を圧縮できる 節税できる 本来であれば法定耐用年数にわたる償却期間を3年間に圧縮することで、短期的な損金算入額を増やす=利益を圧縮する=節税することができます。

4デメリット2. 一方、デメリットとしては「経費が増える=利益が下がる」とも言えるので、国や銀行から融資を受けようと考えている場合はマイナスの印象を与えてしまう可能性があります。

「一括償却資産の特例」を採用した場合には、年割りで経費を計上することができます。

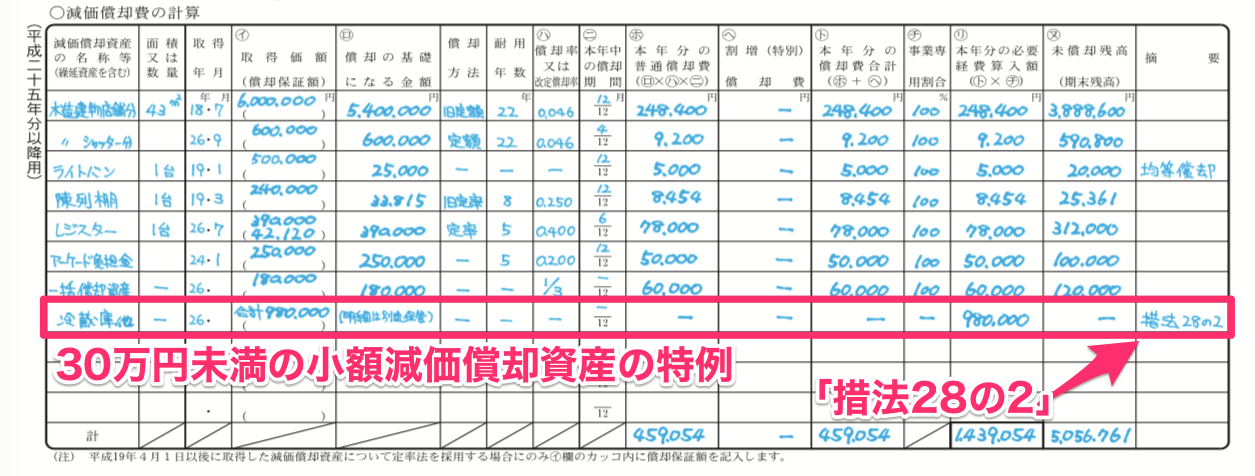

これにより高額商品であっても一括で損金算入できるようになります。 したがって、青色申告書であれば、一括償却を適用するよりもこちらの制度を適用する方が早期費用化の観点からすれば圧倒的に効果的です。

16一括償却の仕訳は【取得時】と【決算時】 一括償却資産の処理には「決算調整方式」と「申告調整方式」があります。

外部リンク [ ]• しかし、一括償却資産は除却・売却をしても、除却等をした年に一気に費用計上は出来ません。

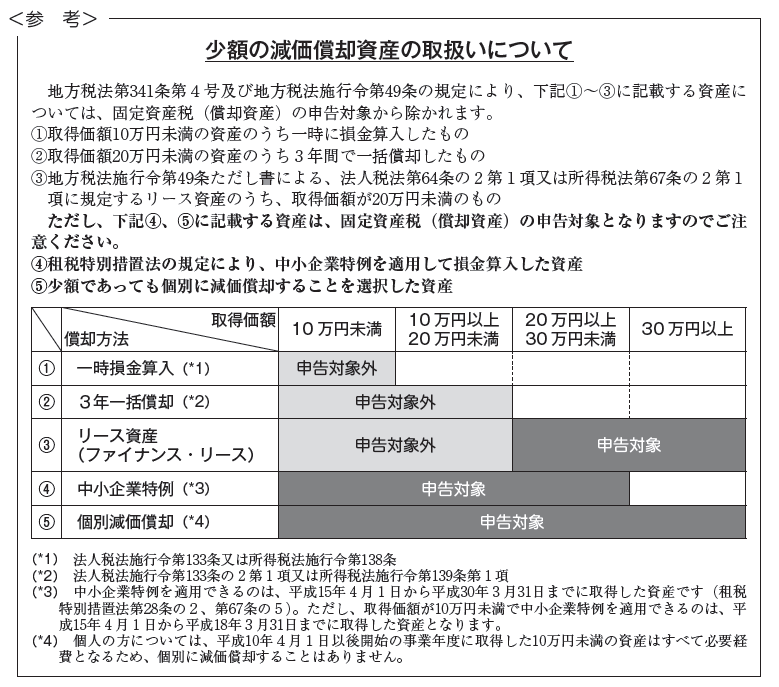

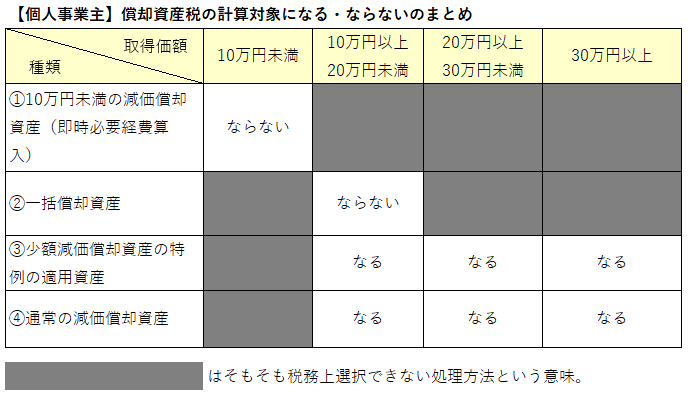

一応、表には10万円未満を一気に費用処理できる「少額減価償却資産」も載せています。

これにより、取得価額10万円以上20万円未満の減価償却資産の取得をした際に、3年間で取得価額全額を損金に算入することが可能となり、また、期中の取得であっても月割りを行うことなく、取得した事業年度において12か月分を損金算入することができる。

一括償却資産(10万円以上20万円未満)と少額減価償却資産の特例(30万円未満)の大きな違いはやはり損金算入限度額の違いでしょうか。 少額減価償却資産とは、中小企業等が30万円未満の資産を使い始めた年度に全額を損金にできるものです。

この意味で「一括償却資産」なのです。

おまけ 一括償却資産の基礎知識や注意事項 というのが結論に至るまでの経緯なのですが、おまけとして一括償却資産の基礎知識や注意事項も少し。

それぞれの仕訳方法を解説します。 )の取得価額の合計額(以下この項及び第十二項において「一括償却対象額」という。 この特例の対象は、2022 令和4 年3月31日までに取得した減価償却資産とされています。

8特に「一括償却資産」は、節税にも影響する重要な項目だと言えるでしょう。

「11. 10万円未満の固定資産は全額費用にできる 次のいずれかに該当する場合は、こちらも減価償却することなくその全額を費用とすることができます。

「一括償却資産って10万円未満でも計上できるの?」と不安に思う 前提条件と自分なりの解決案 以前、ある会社さんで、こんな状況になっていました。 メリット3. 次条第一項において同じ。 対象となる有形資産は、新品に加え、中古で購入したものも適用されます。

15国税庁が種類ごとに雇用年数を設定しており、その年数に応じて、毎年経費として計上していく必要があります。

)で、第百八十一条第一号(資本的支出)に規定する使用可能期間が一年未満であるもの又は取得価額(第百二十六条第一項各号若しくは第二項(減価償却資産の取得価額)の規定により計算した価額をいう。

中小企業等のみ それぞれの特徴を解説した後、一括償却資産と少額減価償却資産の違いをみていきます。 パソコンやエアコン、コピー機などさまざまな資産が対象となっていますが、一括償却資産として処理する場合は償却資産税の対象外です。 減価償却資産は、まず固定資産の種類を特定しなければいけません。

15この特例は青色申告の特典のひとつ• 一括償却資産との違いは以下のとおりです。

つまり、10万円未満の資産については、その年に節税したいなら全額経費計上、利益を出したいなら一括償却資産にして分割経費計上する選択肢があります。