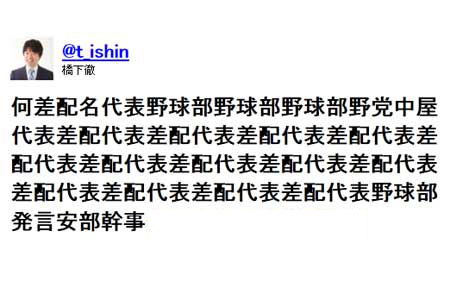

采配と差配

采配を振るのはリーダーのイメージにピッタリです。 辞書で調べてみると 差配:取り扱うこと、世話をすること、指図すること。 2番目の意味として、 手分けして事務を取り扱うこと。

19よく使われる表現ではありますが、相手に心配りを要求しているので厚かましい感じがするので、あまり使わない方がいいでしょう。

「差配」は、解釈や使い方が少し難しいので、それらをきちんと覚えておきましょう。

「差配」と「采配」の違い 「差配」と 「采配」の違いを、分かりやすく解説します。 私のイメージするマネージャの姿です。 そして王族専用の爵位位を与えられるとともに王の俸禄配分権を差配するようになった。

56.「ご高配」の類語 ここでは「ご高配」とほぼ同じ意味で使うことができる言葉を4つ紹介します。

ビジネス上のお願いをしたい時 1を使うときは特に問題ありませんが、2の意味で使うとやや厚かましい表現になってしまうので注意が必要です。

「采配を振るう」という使い方が多いですが、こちらは既に手に持っている状態で、振って指揮することが表現された使い方になっています。 。 しかし2008年国語に関する世論調査において「采配を振るう」と使う人が「采配を振る」を使う人よりも上回りました。

5.注意したい「ご高配」を使った表現 ここで紹介する表現「ご高配を賜りたく〜」「ご高配を賜りますよう〜」は相手に心配りを要求するやや厚かましい表現です。

これも辞書で調べると 采配:戦場で大将が手に持ち、士卒を指揮するために振った道具。

一般的にはリーダーシップとは、リーダーが持つ能力と思われていますが、 リーダーだけがリーダーシップを持つわけではなく、 リーダー以外のメンバーも持っていて良い、 持っていれば尚更チームがうまく機能するものと言えるでしょう。 「command」は「take command」で「采配を振る」という意味です。 表現として間違いではありませんが、 「お取り計らい」を使って言い換えた方が無難です。

2しかし、武士の間では平氏からの恩賞給与に対する不満が多かれ少なかれ存在していたとされ、このことが治承・寿永の乱へつながる一要因になったとされている。

基本的に下の立場には使わない言葉です。

五摂家の家領は、あちらこちらにちらばっていたので、その水損や干損などの処置に、直接摂家自身でかかずらうことはなく、差配にまかせきりであった。 「采配」 さいはい は、元は昔の武将が戦の指揮の為に使っていた、手に持って振る道具で、大相撲の行司が持っている 「軍配」を想像してください。 そして「こんな大酒のみのユダヤ化した半アメリカ人ではなく、小ピットのような人物がイギリスを差配するべきだった」と結論している。

11複数人いた家老のうち、最も地位の高いものは筆頭家老・家老首座・一番家老・首席家老などと呼ばれた。

安政度障壁画制作に参加した絵師は、狩野派系では狩野永岳、鶴沢探真、座田重就、土佐・住吉派では土佐光信、土佐光文、住吉弘貫、円山派では円山応立、円山応文、長沢芦鳳、中島来章、駒井孝礼、四条派では松村景文系の横山華暉、横山華渓、八木奇峯、岡本豊彦系の塩川文麟などであった。

普段づかいのビジネスメールに「ご高配を賜りありがとうございました」のように書くこともありますが、畏まりすぎなので一般的ではありません。 何かに対して 「差配することになった」場合、采配を振るう役目になったことになる為、似た使い方ができる言葉ですが、この 「差配」は、そうすると使った時に誰かに任せることにもなる為、前後の文脈が大切になります。

15城代家老と仕置家老が併置された藩にあっては、どちらが格上かは一義的に断定できない。

では、順番に見ていきましょう。