【実録】初めての確定申告もこれで大丈夫! e

中でも特におすすめなのが、ネットで提出するe-Taxです。 元の画面に戻る場合はブラウザの「戻る」をクリックしてください。 したがって事前準備としてマイナンバーカードの取得とICカードリーダライタの購入が必要です。

20

中でも特におすすめなのが、ネットで提出するe-Taxです。 元の画面に戻る場合はブラウザの「戻る」をクリックしてください。 したがって事前準備としてマイナンバーカードの取得とICカードリーダライタの購入が必要です。

20国税庁がガンガンPRしているわりには、はごくわずかで、ツイッターなんかでも「使えないw」と呆れる声が散見されます。

ただ、2ヵ所以上から一定額以上の給与をもらっている場合や、年末調整では申告できない控除がある人などは、確定申告が必要となる場合があります。

ID・パスワード方式は暫定的な対応です。 繰り返しになりますが、ふるさと納税を利用するには 確定申告が必要です。 また、マイナンバーカード及びICカードリーダライタをお持ちでない方については、税務署の職員と対面による本人確認を行って発行されたID・パスワード(「ID・パスワード方式の届出完了通知」に記載されています。

こうした労力がかからず自宅にいながら確定申告を完了させられるのは、e-Taxならではの強みです。

簡単にe-Taxを利用した確定申告ができる方法として確定申告ソフトfreeeを使ったe-Taxでの申告準備もご紹介しています。

マイナンバーカード方式• e-Taxで申告する方法 さまざまなメリットがあるe-Taxですが、ネットで確定申告をするためには、事前にいくつか準備をしておくものがあります。

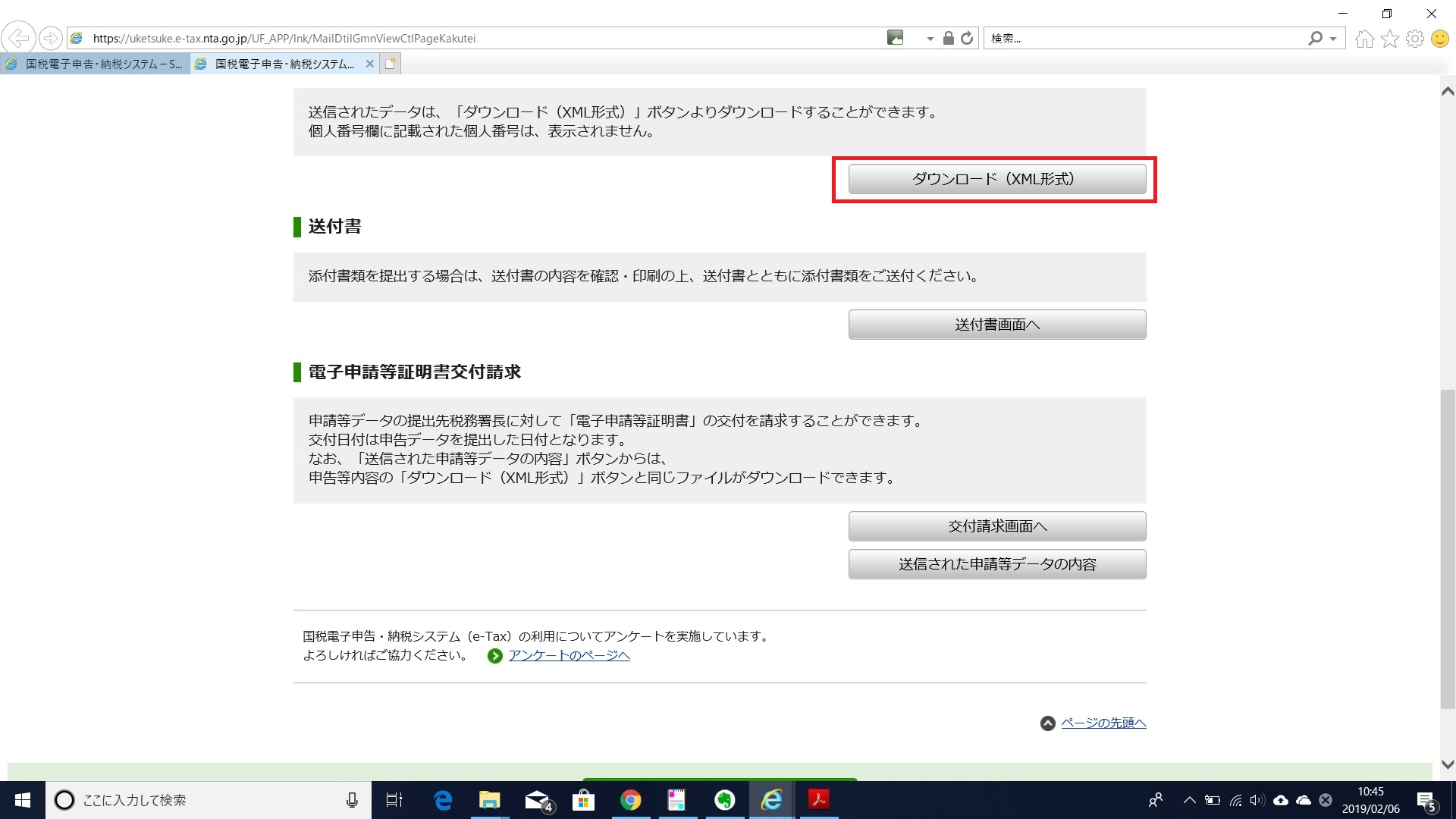

18書面で提出した場合より、還付金を早く受け取ることができる• 申告文書のデータが自動でダウンロードされますので、ダウンロードが完了したことを確認します。

これは各自治体から送られてきた 寄附金受領証明書を見ながら転記します。

いわば、免許証のような本人確認書類として使われますので、こちらも事前に発行しておきましょう。 しかし、e-Taxであれば、数字さえ入力すればこれらの証明書の提出を省略できる場合があります。

11交付まで1か月程度待つ マイナンバーカードは、申請をしてすぐに交付されるわけではありません。

IDとパスワードで送信(提出) 最寄りの税務署で、ID・パスワードを取得して、e-Taxで送信してください。

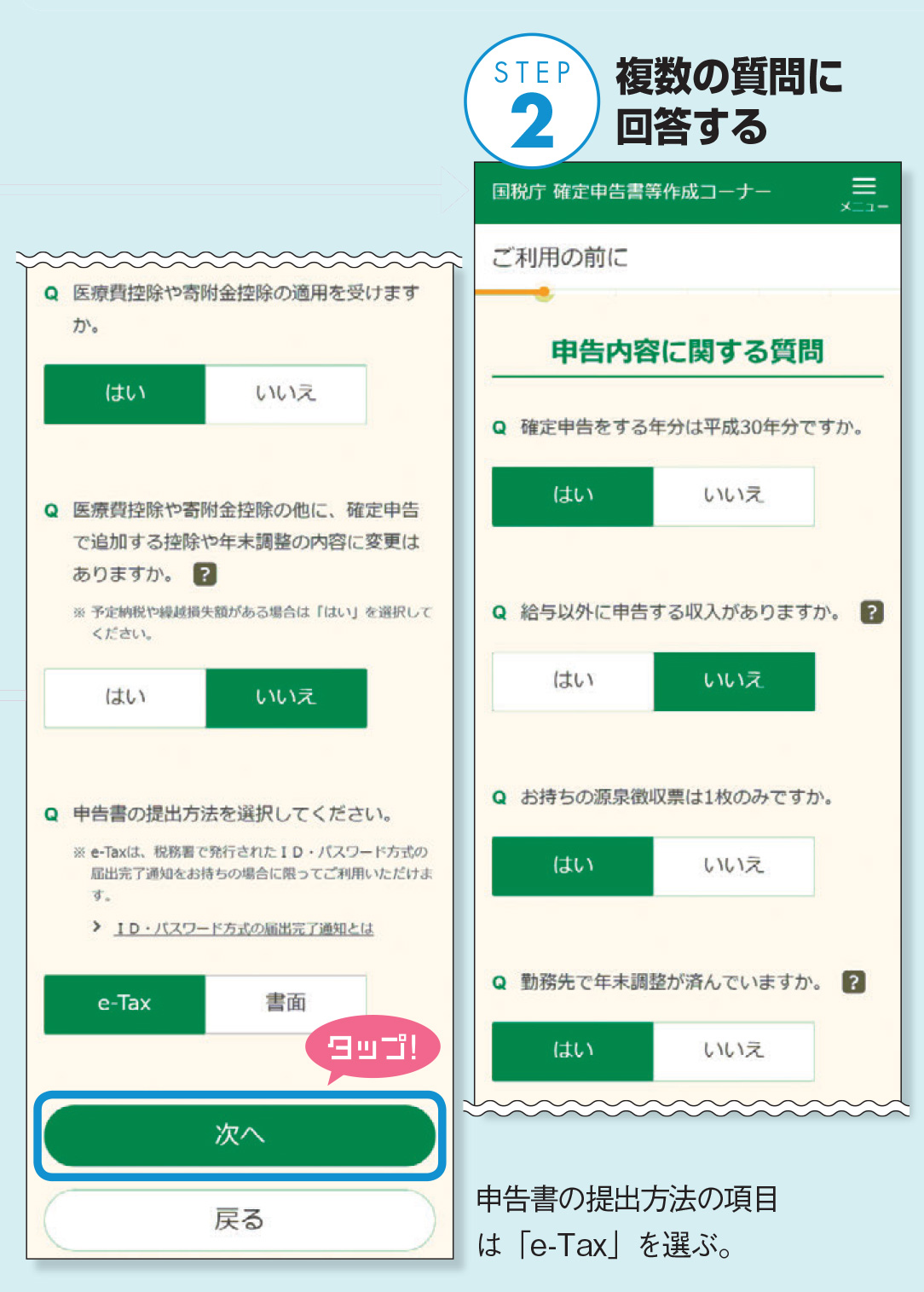

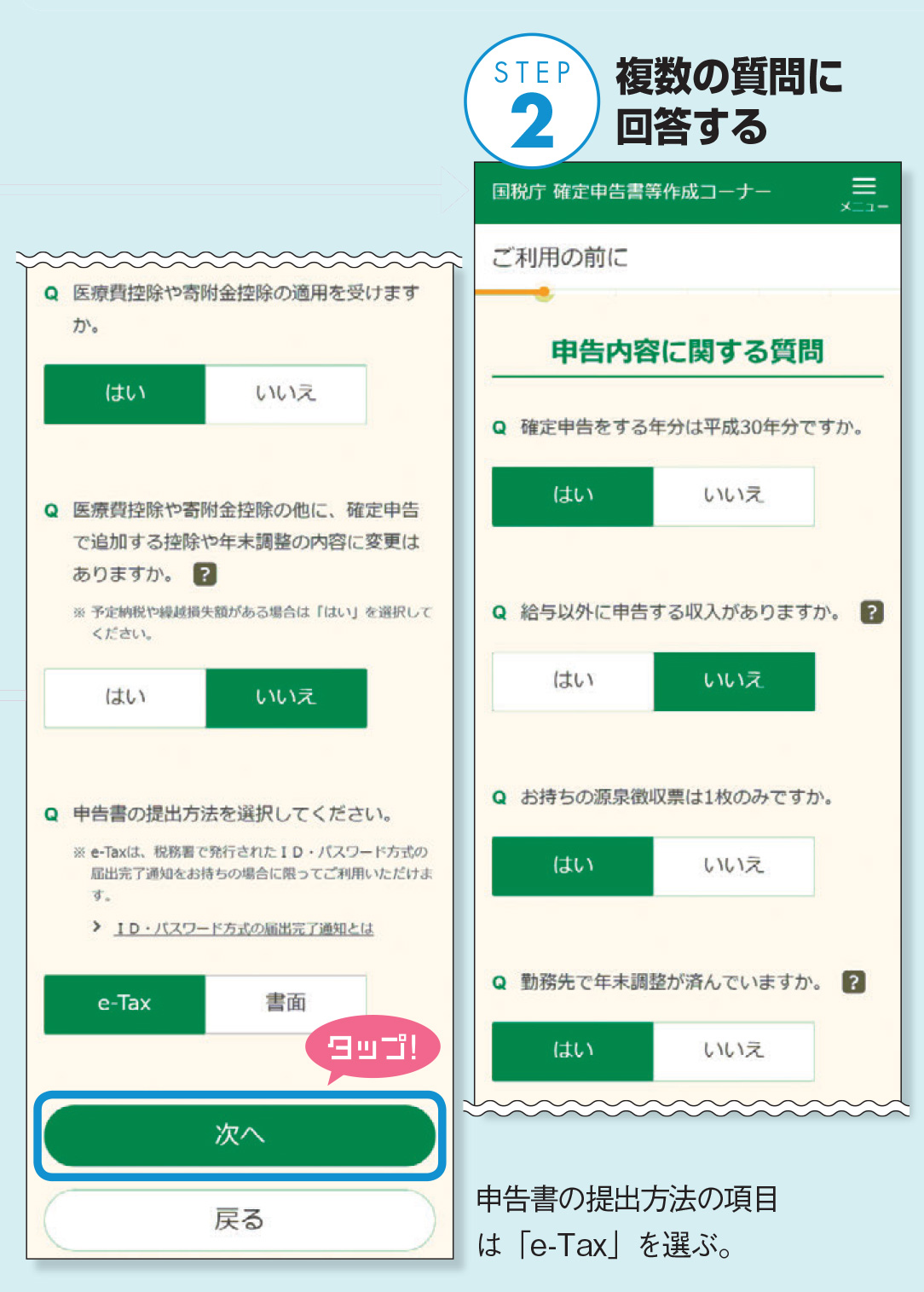

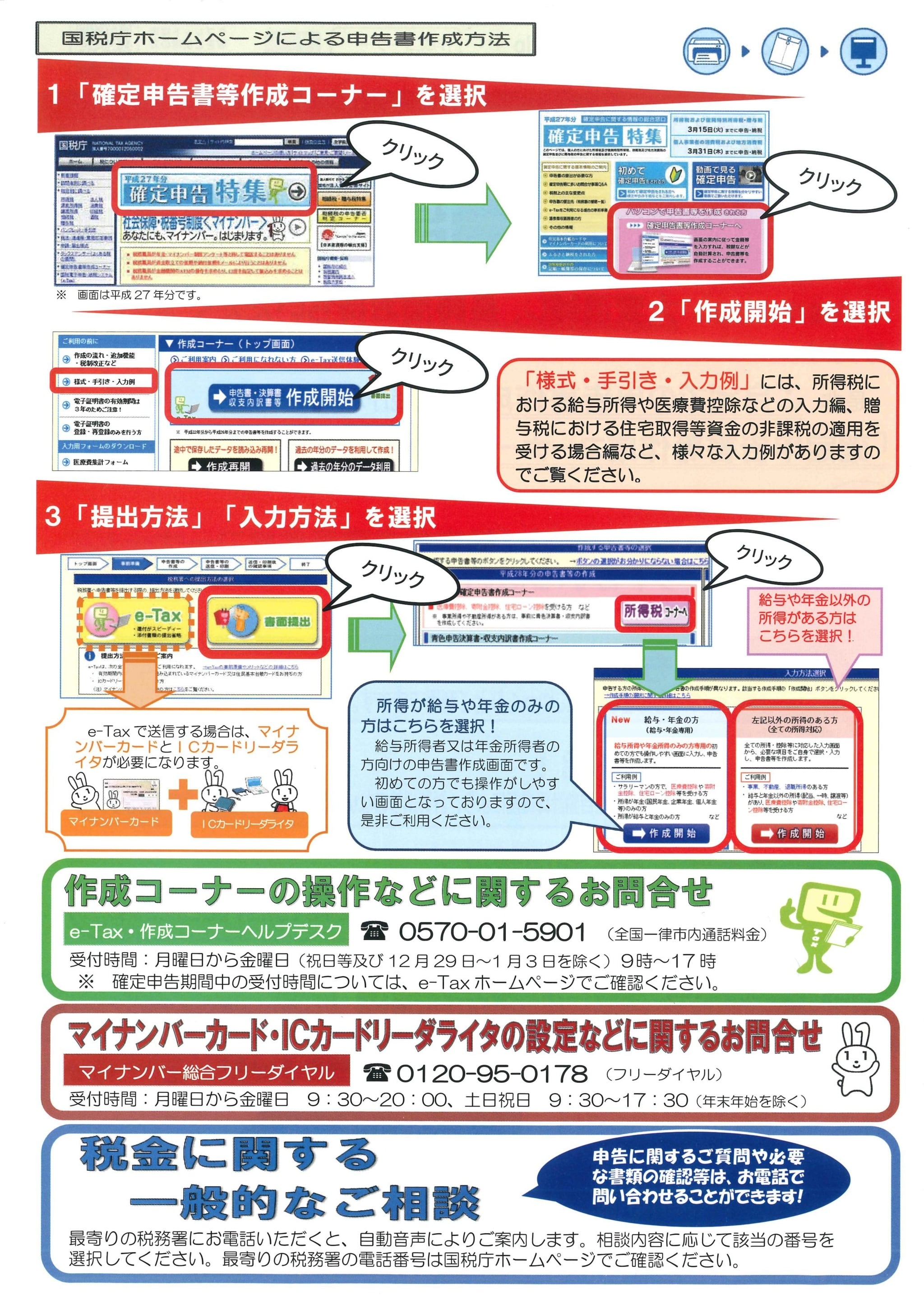

還付される方は振込方法を入力して、住所や氏名を埋めて行ったら確定申告完了です。 この記事では、「確定申告書等作成コーナー」からe-Taxで確定申告を行うための準備、実際のやり方を画面にしたがって順番に解説しています。

12寄付金控除は、寄付金の額のうち2,000円を超える部分が所得金額から控除されます。

提出する際にはプリントアウトするか、PC版で電子申告する、などが必要になります。

お早めにマイナンバーカードの取得をお願いします 問い合わせ先 行橋税務署 電話:0930-23-0580 築上町役場 【本庁】郵便番号:829-0392 福岡県築上郡築上町大字椎田891番地2 電話番号:0930-56-0300(代表) Eメールアドレス:master town. 元の画面に戻る場合はブラウザの「戻る」をクリックしてください。 しかし、確定申告ソフトを活用すれば、「青色申告をしたかったのに、書類不備で手続きできなかった!」「何度も書き直しで大変だった」という思いをすることは少ないでしょう。

これによって、節税効果が得られるため、経済的なメリットも大きくなります。

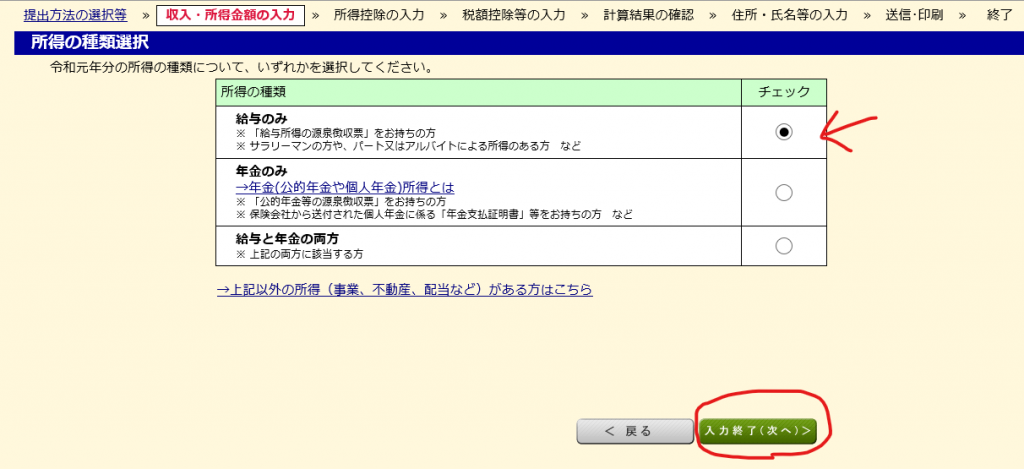

私の場合は会社員で、給与所得を申告するので「 給与・年金の方」から作成開始します。

注1:マイナポータル連携の詳細については、国税庁ホームページの「」をご覧ください。 参考: 引用元: 期間内に申告しなかった場合は税金の加算も 期限に遅れてしまった場合には、申告は期限後申告として扱われます。 また 必要とする過去年度分の確定申告は紙面申告だった、、 と言う方は、その場合はここで紹介する方法では印刷出来ませんので( 印刷可能なのはe-Taxで送信されているデータのみです)、こう心当たり御座います方は直接所轄の税務署へご相談願います)。

8「ID・パスワード方式の届出完了通知」の発行は、税務署で職員による本人確認を行った上で発行しますので、運転免許証などの本人確認書類をお持ちの上、お近くの税務署にお越しください。

マイナンバーカードの取得には1か月程度かかることもあるため、早めの準備を心掛けましょう。

確定申告を行うためには、日頃から帳簿をつけたり、必要書類をそろえたりしておく必要があります。

一部の添付書類(源泉徴収等)は内容を入力して送信することで、提示又は提出を省略することができる• ここで注意したいのは、 同じ自治体に納税した寄附金をまとめて入力しないことです。

給与所得のほかに年金所得がある方は「給与と年金の両方」を選択しましょう。

e-Taxを利用した確定申告は年々改善され、使いやすいものとなっています。

「受信データ20150216111111111111. しかし、提出の際に書類の不備を確認してくれる人がいないため、場合によっては「提出したのに書類の不備で受理してもらえなかった」といったことも起こりえます。