Hum!: Your Sensitivity・自分の感受性くらい

長い勤務時代の中で、やはり機嫌に左右される人がいました。 豊かな表現力で綴られている、バラエティーに富んだ自由詩の世界を堪能することができます。 それだって立派に「守り抜く」ことになるのだと思う。

長い勤務時代の中で、やはり機嫌に左右される人がいました。 豊かな表現力で綴られている、バラエティーに富んだ自由詩の世界を堪能することができます。 それだって立派に「守り抜く」ことになるのだと思う。

原文を見つけようと,詩集を探して,本屋から呉市立図書館まで探したが手に入らない。

飲食業に勤める先輩、観光業で働く後輩、保育園に勤務する身内。

「ひとのせいにはするな」「時代のせいにはするな」だって、今読むと刺さりすぎる。

その鋭利が、時代を超える理由なのだろう。

どきりとしたそうです。 今から思うと、その当時はどんな精神状態で、どんな心境だったなのかなど思い出せませんが、今読んでもグッと胸がつかえるような詩であることに変わりはありません。 8:00からの番組で毎週火曜日のゲストの詩人が紹介していた。

3(図書館所蔵は1990) 本に巻かれた帯の背部分に無数の穴。

自分の心をどばっと開いてザクザク弓矢を受け止めて、少し気が狂いそうになりながら、それでも、そうやってこの時代を能動的に感じたいと勝手に自分で決めたのだから、自分の感受性くらい自分で守れよと、言い聞かせる。

もちろん、勉強せずに遊べ、と言っていているわけではないのだが、私たちは時代のせいにして子供を、そして自分をも縛っていることが多いのではないのか。 (作者のはっきりした顔立ちからもその芯の強さが伝わってくる。

20しかし、それだけでは中学二年生がこの作品に反発を示さない理由としては弱い。

その中で隣の人を助け思いやる気持ちが育つだろうか?教育の現場で、言葉で言うのは簡単だろうが、もっと生きている社会の実感として、肌の感覚としてはどうだろうか。

だから、ぽっけに押し込めて無理に隠したりなんかしないで、ちゃんと美しい夕陽をみせてあげたい。

なので、自分の置かれている環境を自分の責任と受け止めて生きていかざるを得ないのが 人生なのです。

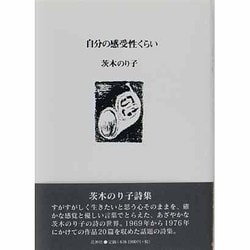

思春期を戦争の真っただ中で過ごし、戦後の混乱の中を生き抜いた著者の生きざまを、垣間見ることができるでしょう。

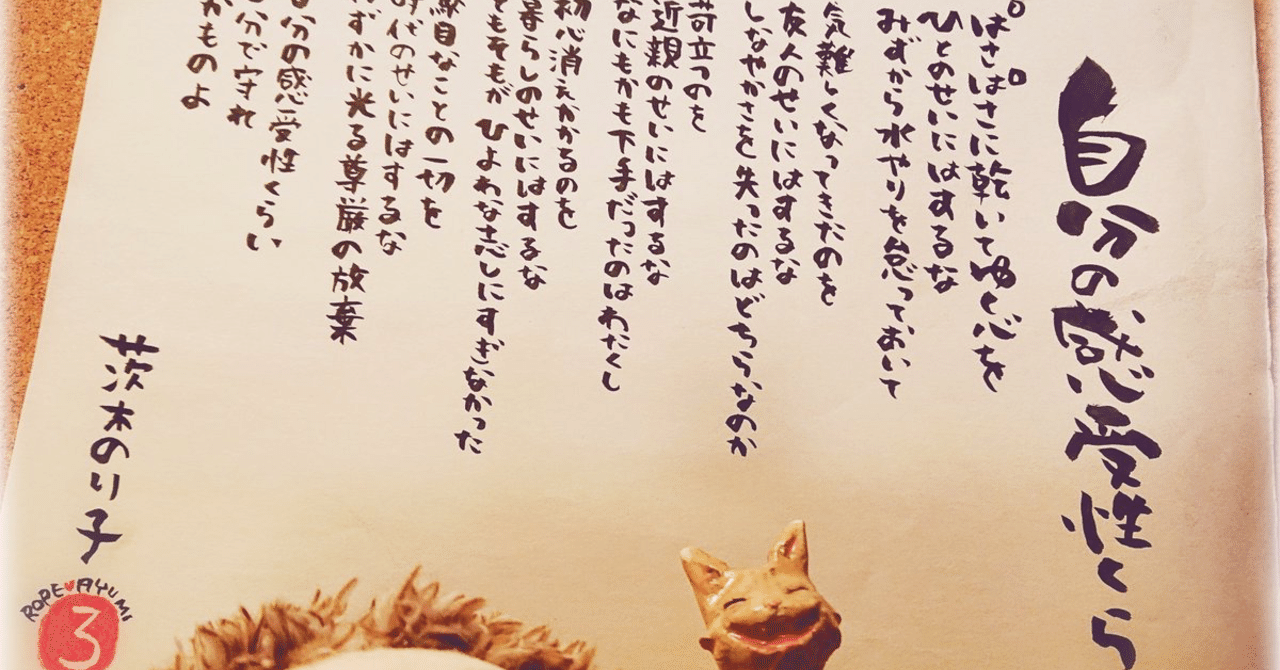

, 『自分の感受性くらい』 茨木のり子さんの詩が、 絵日記学で伝えていることに あまりにもリンクしていて衝撃を受けたので 引用させて頂きます。

この「自己責任」という言葉によって、様々な社会問題が「自己」の問題として考えられる風潮が生まれた。

タイトルにもなったこの詩「自分の感受性くらい」は、5年前に亡くなった茨木のり子さんの代表作でもある。 では、どうぞ読んでください。 …時代が暗ければ暗いほどわずかな光は輝きをますんだ。

13*(『茨木のり子詩集』「自分の感受性くらい」より引用). 休業を決める地獄と営業を継続する地獄。

つまりこの「よ」のよって、弱い人間は独りでないこと、弱さを指摘はしても嫌悪はしていないこと、これからも見捨てはしないこと、が読者に伝わる。

(これが「自分の感受性くらい自分で守れ ばかもの」だったら印象が変わってくる。

(誰もが持っている「公」の反対語として「私(わたくし)」のようなニュアンスだろうか。