出資 配当 金 仕訳。 (6) 有価証券投資の設例 仕訳編

利益準備金・資本準備金積立の計算と仕訳

種類 税率 上場株式の配当金 15. 自家消費部分を売上として加算する考えは「経費として落としてる部分のうち自家消費分を削ることが難しい」ことからきてると私は思います。 )に基づいて行われる次に掲げる事務の手数料、特許料、申立料その他の料金(以下6-5-1において「手数料等」という。 今年は業績が良かった為、出資金(金額は、適当な金額とさせていただいております) を1万円から3万円に増資するとの旨が記載されており、 増資額との差額金 8000円 は振込みをしてくださるとのことでした。

14

受取利息・受取配当金の会計処理と源泉所得税の申告書記載方法を解説

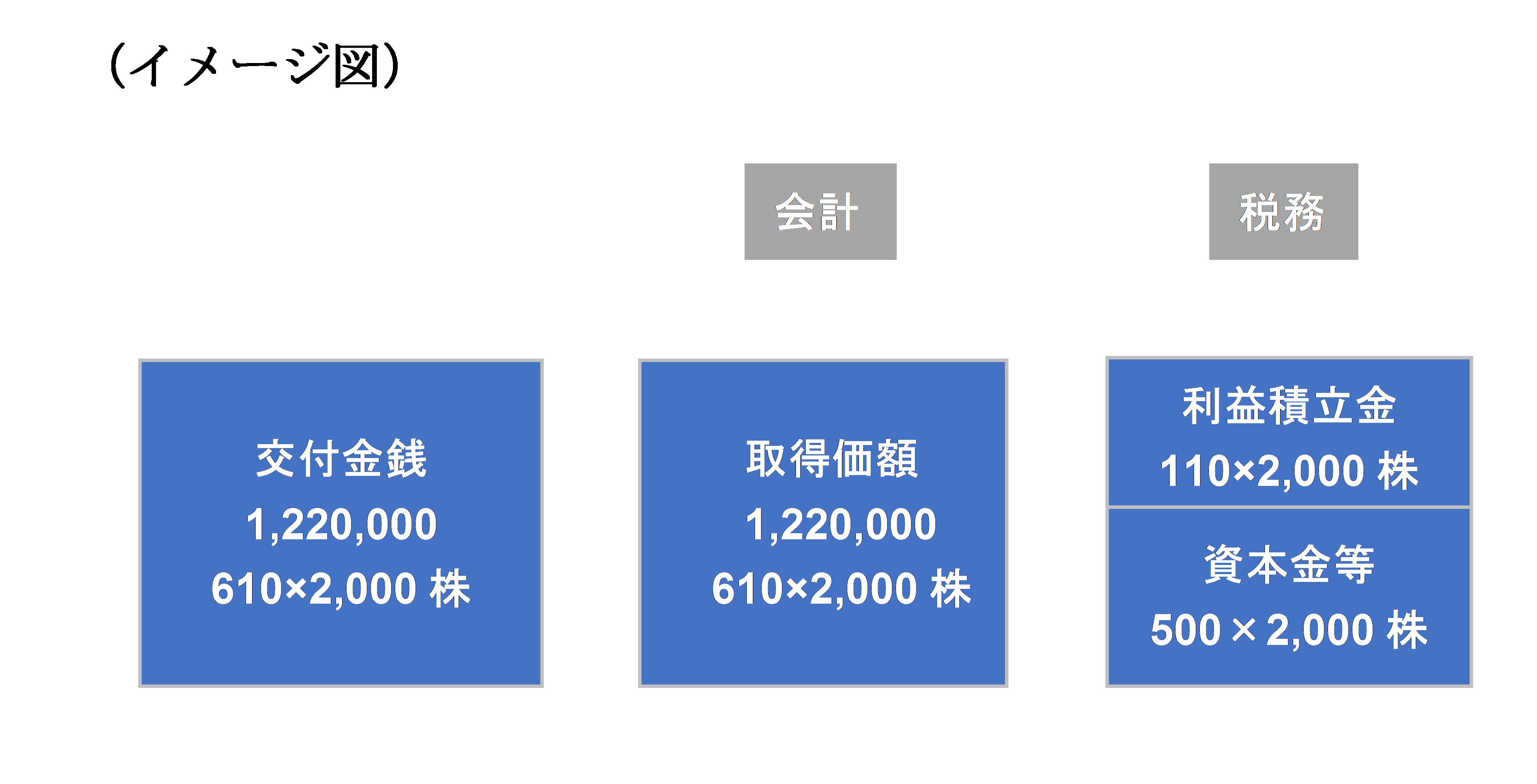

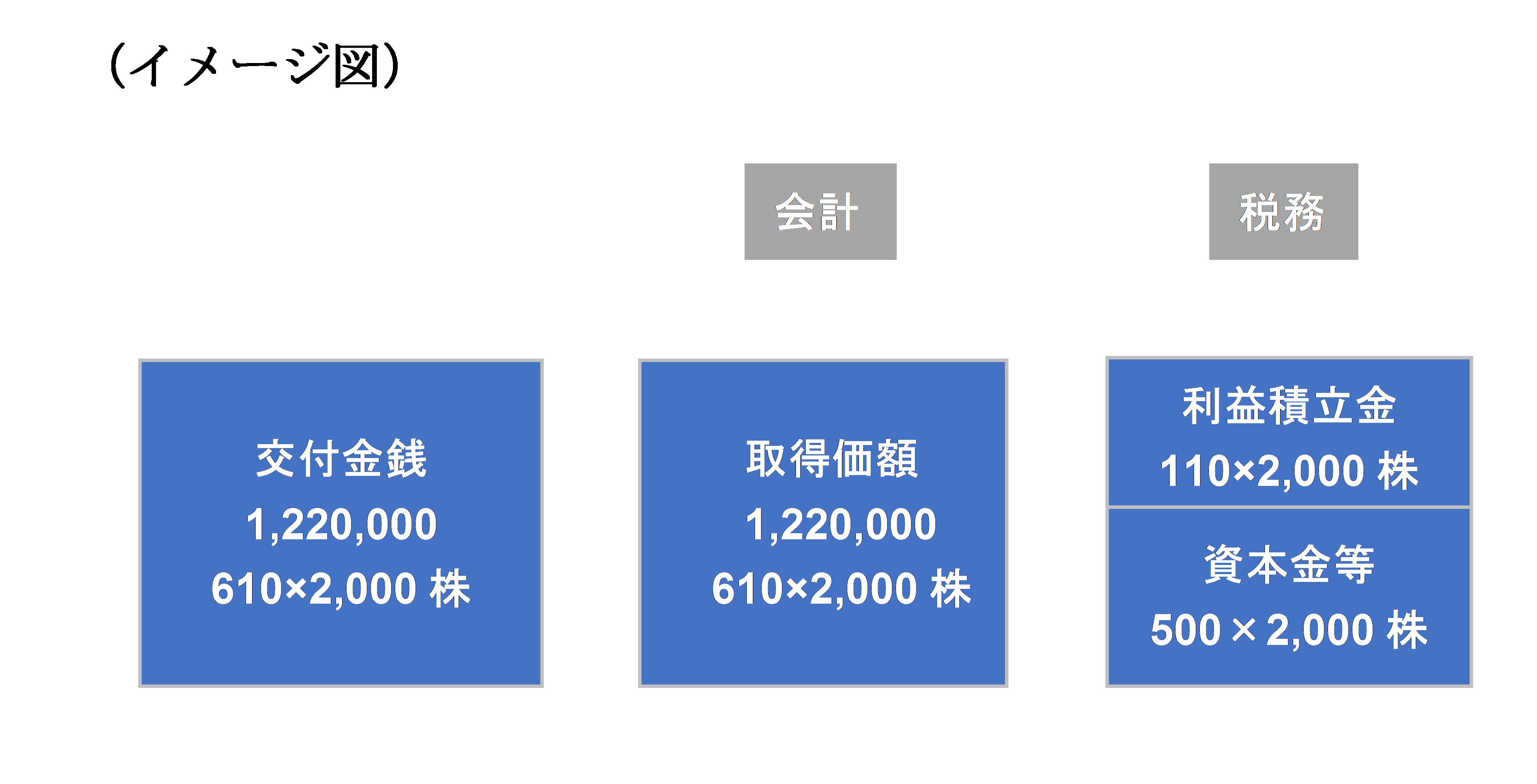

法人が配当金を受け取った場合の申告方法 法人が配当金を受け取った場合は、株式の種類に応じて、益金不算入額を計算します。 剰余金の種類により、会計処理が異なってきます(準備金の積立仕訳は省略)。 これたでの所得であれば 25円源泉徴収された税金は 全額還付されますが 1の方の回答のとおり 総合課税ですので 50円の源泉なんて 計算の端数処理で 消えちゃう金額になるかもしれません。

20

出資金

以下この款において同じ。 また、出資の払戻し額が、その請求日における剰余金又は出資額を減少した金額のいずれか少ないほうを超える場合、その出資の払戻しをすることができないとされます。 一年間の経費のうち「この部分は自分の家で使う部分の経費だから、、」と処理するのは、とても複雑かつ面倒です。

15

受取利息・受取配当金の会計処理と源泉所得税の申告書記載方法を解説

会社法における出資の払戻しの制限規定 合同会社では、出資の払戻しが可能であるものの、債権者を保護するために、制限が課せられていました。 出資配当は、配当所得で問題ないのですが、利用分量配当が、どの所得になるか、迷っています。 6 出資のリスクの大きさ 株式と同じで、出資したJAが破綻すればパーです。

9

農協の配当金

受取配当金 受取配当金については90条で区分掲記が定められているので、原則として 受取配当金として表示する。

4

出資金

株主である個人も、配当金を受け取るときに税金を源泉徴収されます。

18

Q 農協の配当について教えてください? 出資配当と、利用分量配当をいただいています。

剰余金の配当をする場合には、配当の10%を資本準備金又は利益準備金として積立しなければいけません(会445条4)• 受取配当金の表示場所 損益計算書上の営業外収益「受取配当金」 受取配当金の具体例、摘要 株式配当金受取、出資配当金受取、投資信託の配当金受取、中間配当金受取、収益分配金受取 、特別分配金受取、みなし配当金受取 受取配当金のポイント ・受取配当金の支払いを受けるとき、原則として源泉税20% 上場株式等の場合は、所得税7%と住民税3%を合わせた10% がかかる。

出資配当金について会社で経理をしているのですが、今回取引先より【出資...

(非課税となる行政手数料等の範囲等) 6 -5-1 国、地方公共団体、法別表第三に掲げる法人その他法令に基づき国若しくは地方公共団体の委託又は指定を受けた者が徴収する手数料等で法別表第一第5号イ及びロ《国、地方公共団体等が行う役務. 具体的には、合同会社の社員は、定款を変更し、そこに規定される「出資の価額」を減少させなければ、出資の払戻しを請求することができません。