平成27年労働者派遣法の改正について

基本的に同じ職場で働き続けることは難しいといえます。 Update2021年3月4日• また更新の度に心配する必要もなくなるのです。

10多くの企業では、仕事を効率的に進めるために、社員か派遣社員かにかかわらず、ひとつの業務に専従させることが一般的でしょう。

ただし、前者の方法で紹介料を請求するためには、有料職業紹介の許可が必要です。

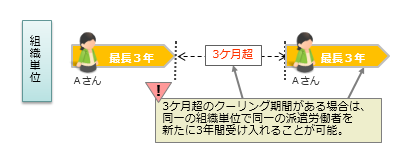

正しく意見聴取が行われていない場合、派遣期間制限が延長されないので、抵触日以降は派遣社員を受け入れることができなくなります。

法律に違反すると社会的な信頼を失い、今後の活動に悪い影響が出る恐れがあるのです。

そこで、求職者に対して面接などの採用活動を行い、その上で一度派遣元企業であるY社にその労働者を雇用させ、X社に派遣させて業務をさせていることが分かったのです。

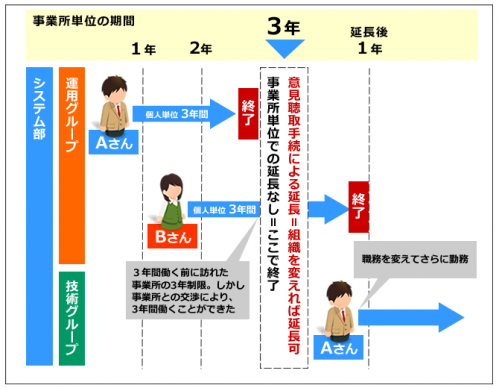

2延長の手続きについては、後ほど詳しくご説明します。

仕事内容:物流倉庫内での商品袋詰め・梱包作業• 実際に、私が正社員をやっていたときに、改正法のことが話題になっていたのですが、これはリアルに出来ます。

教育訓練の実施• Update2021年2月18日• また、転職をサポートしてくれるアドバイザーと相性が合う合わないという問題もあるため、なるべく一つの転職サービスだけではなく複数を利用することで客観的な判断がしやすくなります。

1派遣会社と最初の契約をしてから5年目はいつか、忘れないようにしておきましょう。

5年働いた契約社員が無期労働契約になる 5年ルールというのは、契約社員を主な対象として、勤務する期限があらかじめ設定されている勤務形態の人を対象としています。

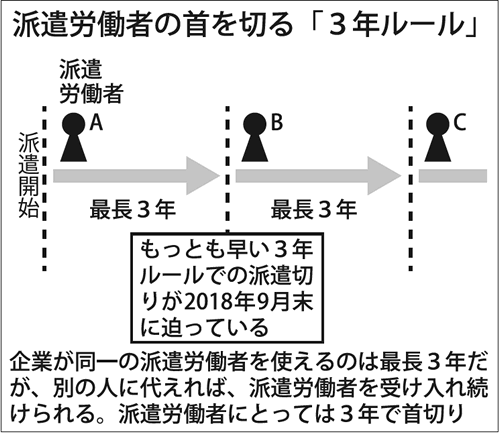

押さえておきたい「3年ルール」。

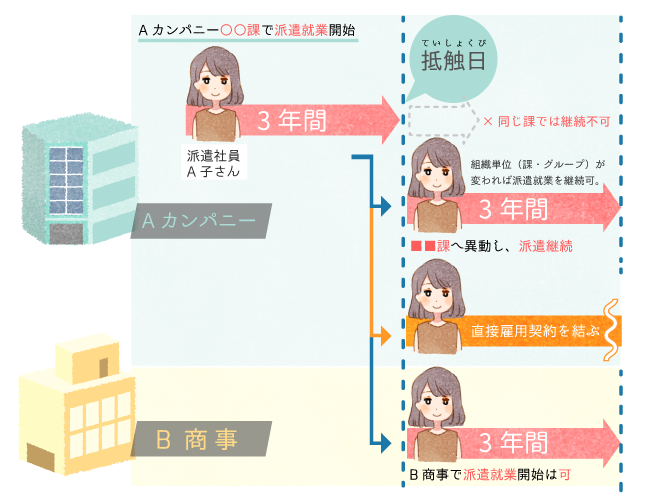

また、派遣社員の場合、企業から直接雇用を持ちかけられる人材になることが、3年ルールの最大の自衛策です。

サポート内容は以下の通りです。

ただ、3年を目指して頑張っている派遣社員もいる反面「雇い止めの30日以上前に予告する」という規定のタイミング上、2年と11カ月で派遣の打ち切りを告げる会社が多いのも事実なのです。

12Update2021年2月18日• 派遣社員の3年ルールとは はじめに、派遣社員の3年ルールについてもう少し詳しくご説明しましょう。

希望が無事に通り、派遣先企業も同意した場合は、めでたく派遣先の社員としてのスタートを切ることが出来ますが、 実際は直接雇用されることは滅多にありません。

そうは言っても派遣会社もさまざまな会社があります。 今の会社に勤めて5年ほど経ちますが、なぜこのタイミングで抵触日を告げられたのでしょうか? A. やはり年齢が高くなればなるほど受け入れる派遣先も少なくなります。

1それは 「部署異動」です。

1年以下の懲役または100万円以下の罰金• 派遣元会社が直接雇用をしてもらい、その戦力をそのまま受け入れたいと考えます。