牛肉 自給 率。 日本の牛肉の食料自給率は?【お天気検定】 答え

畜産の情報-平成29年度の牛肉自給率、前年度から2ポイント減の36%-2018年10月

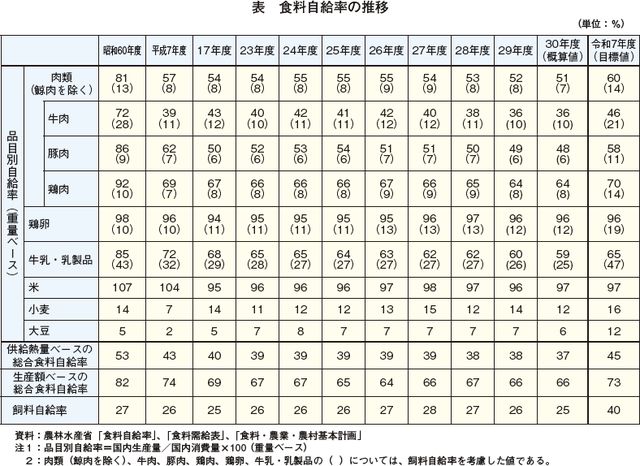

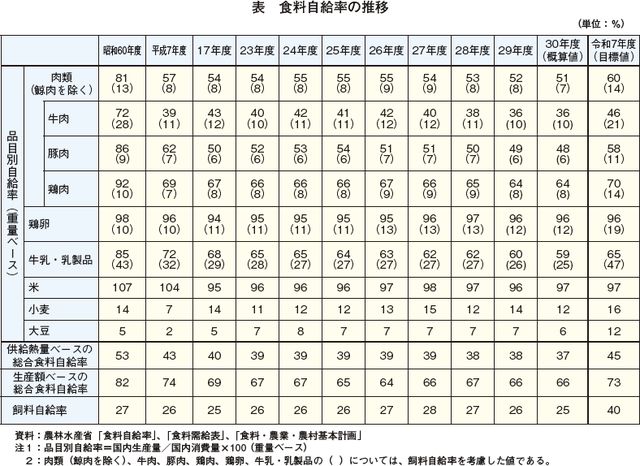

スポンサーリンク 日本としても要求を受け入れなければアメリカに輸出して利益を得ている日本の輸出企業に損害が出てしまうようなことをアメリカにされてしまうかもしれません。 食料自給率には総合食料自給率と品目別自給率の2種類がありますが、基本的には食料自給率=総合食料自給率のことを指します。 近年は、平成26年度に豚流行性下痢(PED)の影響により生産量が減少した後、徐々に回復傾向で推移する中、豚肉消費の約半分を占めるテーブルミートとしての消費も好調であることに加え、肉ブームを受けて牛肉同様に豚肉の外食における需要も好調となっている。

4

令和元年度の食料自給率、前年度から1 ポイント増の38%|農畜産業振興機構

農林水産省は8月5日、2019年度食料自給率・食料自給力指標を公表した。 さらに、「コロナ流行下における食生活の変化」(近藤尚己京大大学院教授)によると、緊急事態宣言以前より自炊回数は1カ月あたり4. くず肉を含む。 (注6) 鶏肉の計測期間は、平成21年度から暦年(1-12月)に変更した。

14

畜産の情報-平成29年度の牛肉自給率、前年度から2ポイント減の36%-2018年10月

こうした中、需給調整の役割を持つ脱脂粉乳・バターは、生乳廃棄を回避するために増産される結果となり、年度末の在庫は前度末から15万トン積み増した。

日本の牛肉の食料自給率は?【お天気検定】 答え

ところがゆるやかに下がり始め、平成に入ると50%を割り込み、2000年代は40%前後でほぼ横ばいに推移しています。 牛肉は日本にとって欠かすことの出来ない食材なのに自給率が下がってしまうのは好ましくありません。

7

食料自給率データマップ

/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/appledaily/VM73IKQAF5DG5GLFJFPXO73GUQ.jpg)

テレビでニュースを見ているとオレンジの映像や牛の映像をたびたび見かけていたことが思い出されます。 これは、輸入品の約9割を加工用の粉卵が占めるが、元年度上半期の国産鶏卵の卸売価格が例年と比較して安値で推移していたことから、輸入品の一部が国産品で手当てされたことによるものとみられる。

日本の牛肉の食料自給率は?【お天気検定】 答え

その輸入制限枠を撤廃、取り払って時間をかけて牛肉やオレンジの輸入品にかける関税を引き下げていくという内容で日本はアメリカと約束しました。 今後自給率を上げていかなければならない食材です 7% ソース 39% ごま ごまの生産には日本国内では精算が取れないので、ほぼ海外からの輸入になっています。

食料自給率、30年度45% 目標に「国産率」新設―農水省計画:時事ドットコム

この結果、需要量を示す国内消費仕向量は、262万3000トン(同0. その中に牛肉やオレンジといった農産品があったわけです。 アメリカ国内でたくさん生産されている牛肉やオレンジをたくさん日本に買ってもらって対日貿易赤字額を縮小させよう。

食料自給率データマップ

わたしたち日本人は食料自給率に限らず、『食』に対する考えを改めなければいけないのではないでしょうか。 日本製の製品に高い関税をかけるような形で。

3

食料需給表 確報 平成30年度食料需給表関連指標 5

この魚介類から肉類への代替が進んでいる背景として、魚介類の国際需要の高まりによる価格の上昇に加え、食の欧米化や単身世帯の増加などに伴う肉類の中食・外食需要の増加などが考えられる。 輸出量は2000トン(同19. 農林水産省は10日、今後10年間の農業政策の方向性を示す「食料・農業・農村基本計画」の原案を同省の有識者会議に示した。 つまり他の食材は他の国からの輸入がなければ日本へ輸入することによって補われているんです。

13

/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/appledaily/VM73IKQAF5DG5GLFJFPXO73GUQ.jpg)