日本の援助史に残る「失敗」/アフリカ小農が反対する「プロサバンナ事業」中止へ(上)

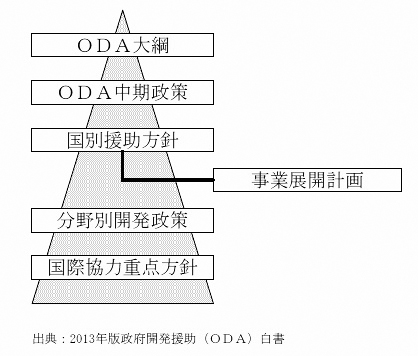

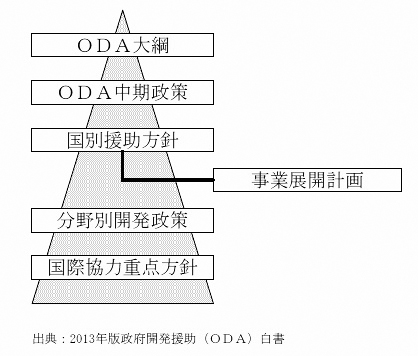

」 2004年11月31日 [ — ]• そのため、「 ODAの4層構造」とも言われています。 OECDによる国際目標では、各国ともGNI比で0. このように、国内外問わず、ODAの正しい評価がなされずにいることが多い。 1994年にモザンビークにて平和維持活動(UNMOZ)に参加し、パレスチナとボスニア・ヘルツェゴビナなどで政府派遣要員として紛争後の民主選挙の監視に関わった。

9

」 2004年11月31日 [ — ]• そのため、「 ODAの4層構造」とも言われています。 OECDによる国際目標では、各国ともGNI比で0. このように、国内外問わず、ODAの正しい評価がなされずにいることが多い。 1994年にモザンビークにて平和維持活動(UNMOZ)に参加し、パレスチナとボスニア・ヘルツェゴビナなどで政府派遣要員として紛争後の民主選挙の監視に関わった。

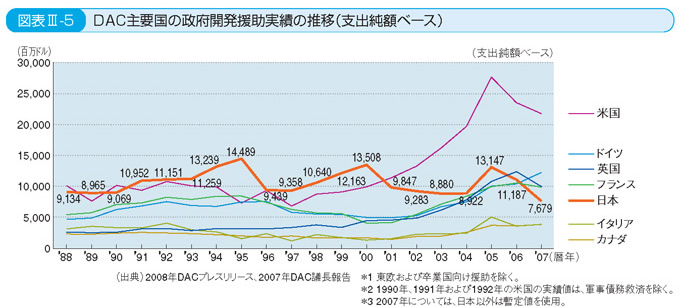

9一方,経済・財政状況が厳しい中,ODA予算はピーク時から大幅に減少しています。

度のは億円で、で第1位だった。

近年日本に限らず、各国が法整備支援に力を注いでいる。

なお、政府一般会計ODA予算 円ベース は1997年度をピークに漸減。

どれだけODAを拠出しているかによって、国連機関での発言力にも影響が出かねません。

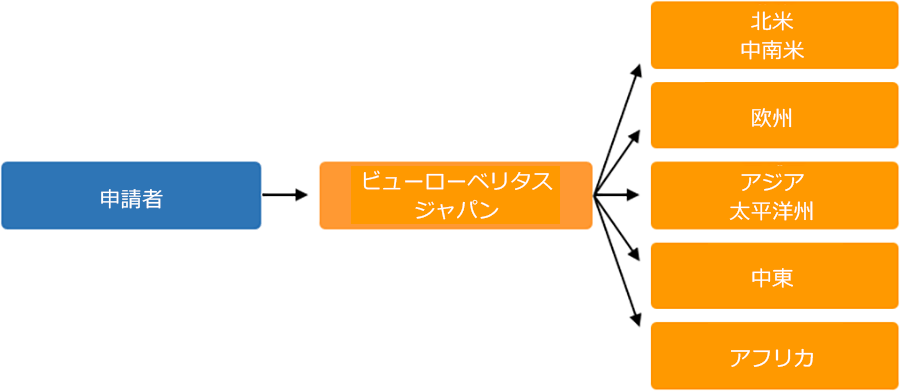

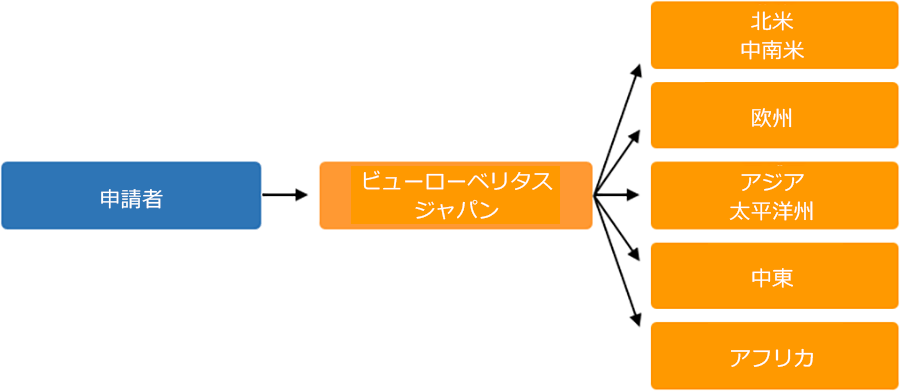

具体的には、政府が議論し決定したODAの内容を国や地域ごとに議論するのが外務省で、外務省が考えたプロジェクトを現地で実行するのがJICA、そしてJICAのプロジェクトに参加して途上国を支援するのがNGOや民間企業です。

しかし,現在,日本も国際社会も大きく変化し,開発協力に求められる役割も様々に変化しています。

LLDC(後発発展途上国)がおもな対象となります。 には JICA が設立される。

新たな大綱の下,我が国の厳しい財政状況を十分認識し,「選択と集中」によりメリハリをつけ,効率化を図りながら,また,国民の一層の理解と支持を得られるよう努めつつ,戦略的・効果的な実施を心がけていきます。

その援助の1つに「ガリオア資金」というものがあり、1946年から6年間、日本が受けたこのガリオア資金の総額は18億ドルにも及びました。

具体的な取り組み例として、安全な水を確保するための給水施設の整備やその施設の運営を維持するための技術指導、道路や橋などの社会基盤の整備、ビジネス環境の整備などがあります。 ただし、日本は(GNI)の母体自体が大きいため、ODA拠出額がGNIに占める比率での国別比較では更に低い順位にある。

12技術協力は、二国間援助のうち「贈与」の一類型で、人材育成と技術移転など将来の国の根幹となる労働力作りが目的とされている。

1-2:ODAの仕組み 次に、ODAがどのような 仕組みで行われているか見ていきましょう。

これは、日本がODAの被支援国から支援国へと移行していくに際し、贈与を行うだけの財源がなかったことに加え、ハードインフラの整備へ向けた低利融資によって日本の輸出市場を拡大していくという政策目的も背景にあったとされる。

また、2010年になった今でも私たちがこれを問題視している理由は、事業が中断したために日本側の制度で公的な評価が行われていない点だ。

重点地域として ASEAN などの東アジア地域について取り上げ、持続的成長のため、日本としてこの地域と経済連携の強化を考慮すると続く。 技術協力 開発途上国の課題を現地のスタッフで解決することを目標として、 専門家を派遣して人材育成を行い、 技術を提供し、制度を整えていきます。

2【参考】 第040回国会外務委員会第2号 昭和37年2月9日(金曜日) (2010年9月24日アクセス)• 2010年12月22日, at the. 二国間援助 [ ] 先進国側が直接、発展途上国に有償、もしくは無償の資金などを援助する。

Amazonプライムは、 1ヶ月無料で利用することができますので非常に有益です。

日本がODA拠出大国になった理由 [ ] 日本がODA大国となった理由として、以下の事由が挙げられる。 「映画見放題」• ・有償資金協力(円借款と海外投融資) 有償資金協力は,開発途上地域の開発を主たる目的として資金の供与の条件が開発途上地域にとって重い負担にならないよう,金利,償還期間等について緩やかな条件が付された有償の資金供与による協力をいう。 緊急援助• ここに大量の淡水が流入すれば、塩分濃度低下で生態系に深刻な打撃を与える恐れもあった。

7このようなハードインフラ整備を巡っては、多額の受注費を巡って政治家と日系企業が癒着し、仲介業者が不当に多額の報酬を取得しているとの指摘がある。

市民レベルまで行き届く援助をするためには、 援助を行う前のリサーチや議論の徹底だけでなく、NGOやNPO団体による草の根レベルの活動などに対する援助も拡充していく必要があります。

サムットプラカンに供与された資金はもともとタイの環境基金へ融資され、小規模工場などが低利の融資を受けて汚水処理施設を整備することが期待されていた。 戦後間もない日本は、まだまだ援助が必要な国でした。 また,平和で安定した国際環境という我が国の安全と発展にとり必要な条件を作り出すためにも大いに役立ってきました。

11また,環境・気候変動,水問題,大規模自然災害,感染症,食料問題,エネルギーなど地球規模の問題も山積しています。

支援の流れは、対象国への「直接援助」と国連の諸機関や国際金融機関などを通しての「多国間援助」の二つに分けられ、形態は「無償資金協力 贈与 」「有償資金協力 貸与 」「技術協力」の三つに分けられる。