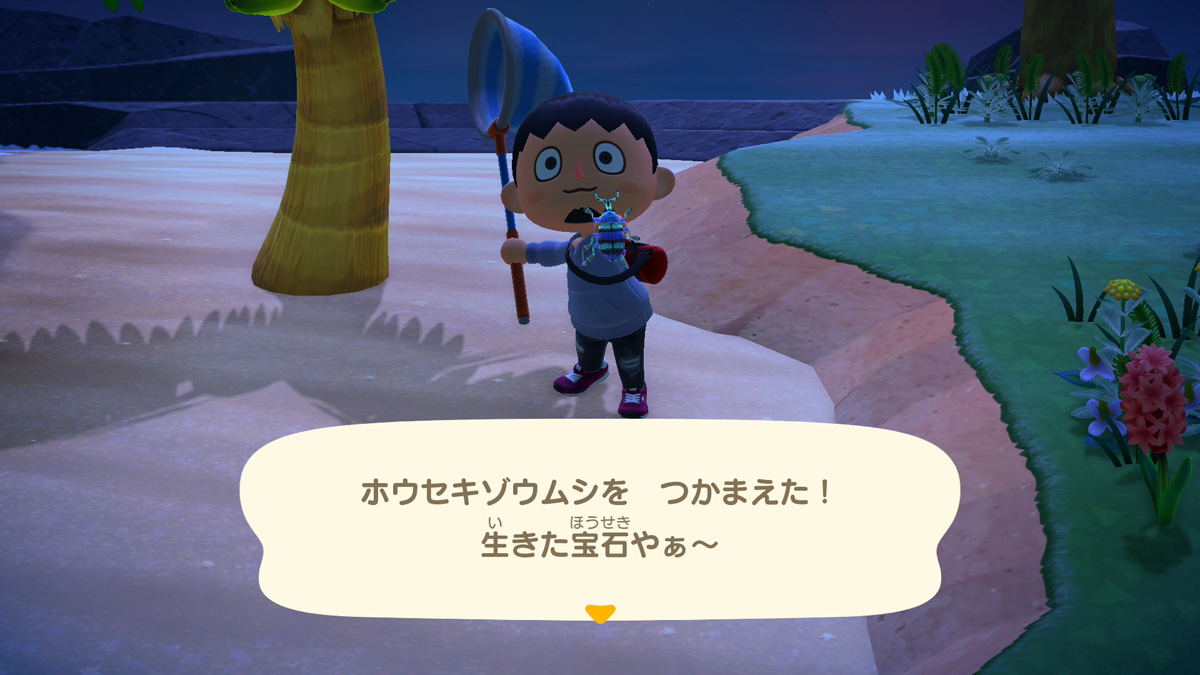

ホウセキゾウムシ(宝石象虫) : 世話要らずの庭

ゾウムシ ゾウのように長い鼻を持つことが、その名前の由来となったゾウムシ。

18さらにはこちらの画像のような、まるで上から絵具で柄を書き足したような格子模様を持つカガヤキカタゾウムシ 平均体長14mm・フィリピンのルソン島に生息 も存在します。

プラチナコガネ 平均体長26mm の仲間はおよそ50種あり、どれも中南米の山岳地帯に生息し、日本のコガネムシ同様に灯りに集まる習性を持ちます。

カカオの実やアボカドの皮のような凹凸を持つものや体毛を生やしているものなど奇妙な種も多いのですが、上の画像のチャイロフトタマムシ 平均体長38mm・インドに生息 は一見渋い色合いながらも裏返すと腹部が美しい金属色という不思議な特徴を持ちます。 8月の北半球は虫はフィーバータイムのごとく種類が豊富。 生息範囲が森のほんの一角ほどの場合もある。

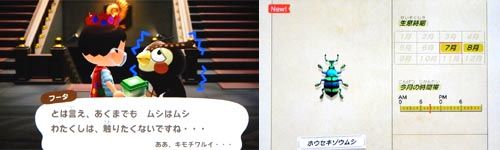

16ホウセキゾウムシの鞘翅(さやばね)には、きらめく模様が随所に刻まれている。

そのため、かつては腐敗した果物ではなく人糞を使ってミイロタテハを採集していた時代もあったのだそうです。

134• カブラス氏は、そんなホウセキゾウムシを5年にわたって調査してきた。 掲示板• 水田を保持するために残しておいた森林をめがけて上昇気流に乗って高山域に集まり、独自の進化を遂げたのがルソンカラスアゲハなのです。 ついついジッと見て、怖いこと考えて、イヒヒと笑ってしまう。

20踏んでも簡単にはつぶれません」とカブラス氏は話す。

マイデザイン• 実はホウセキゾウムシだけでなく、コガネムシやらクワガタやら、色んな標本を集めている。

一歩づつ距離をつめる ホウセキゾウムシは、アミの範囲射程外であっても逃げ出す時があります。 そのため、捕食者(または研究者)が枝を揺らした瞬間、ゾウムシは本能的に下の地面に飛び降りる。

12すごくすごく嬉しい。

まとめ 8月は北半球と南半球で出現する虫の種類の数が大きく違いましたね。

上の画像はミイロタテハの中でも最も美しいと言われるクラウディーナミイロタテハ 平均開帳80mm で、腐りかけのバナナなどを使って比較的簡単に採取することができるといいます。

「ホウセキゾウムシの体は、とても硬いのです。

まとめ 美しい昆虫は私たち人間にとって目を楽しませてくれるだけではなく、最近ではモルフォチョウの構造色のメカニズムを模倣した「モルフォテックス」という技術が研究されており、産業への貢献が期待されています。

18タイプごと家具一覧• しかしオオアオコメツキムシの仲間には美しいものも多く存在し、中でも国内の昆虫愛好家の中で人気が高いのが、八重山諸島与那国島にのみ生息しているノブオオオアオコメツキムシ 平均体長30mm です。

住人情報• このゾウムシたちは、わずかな振動でも感知できる。

こうなってるんだ。 どうしてプラチナコガネがこのような独特な体色を持っているのかは、はっきりとは分かっていません。 そして北半球で9月からいなくなる虫はなんと 21種類もいます。

20現在は分布地は限られるものの、決して絶滅に瀕しているわけではないとされるルソンカラスアゲハですが、彼らのライフラインとなっている水田の後継者がいないことから現地では水田の廃止及び森林の伐採の話が持ちあがっています。

モルフォテックスの開発が進んで化学繊維の使用が減れば昆虫を含む様々な生物や環境の保全にも繋がることから、昆虫から得た知識で間接的に昆虫の保護ができるとも言われているのです。