広報ふくやま2020年6月特集「大雨に備えて」

雲研究者で気象庁気象研究所研究官の荒木健太郎さんは2日夕方から、自身のツイッターアカウントで大雨に注意を呼び掛け続けています。 医療品 消毒薬・ばんそうこう・包帯・ 持病の薬など• また各地で農林水産業に大きな被害が出ました。

19

雲研究者で気象庁気象研究所研究官の荒木健太郎さんは2日夕方から、自身のツイッターアカウントで大雨に注意を呼び掛け続けています。 医療品 消毒薬・ばんそうこう・包帯・ 持病の薬など• また各地で農林水産業に大きな被害が出ました。

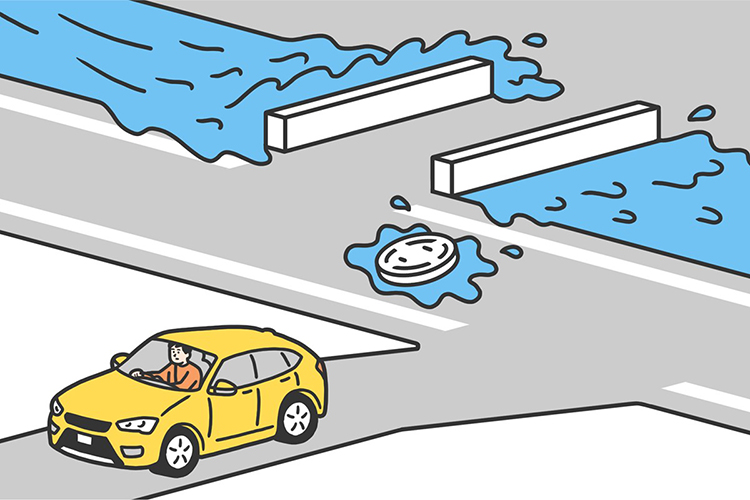

19<取材協力:気象庁・内閣府 文責:政府広報オンライン> この記事はわかりやすかった(理解しやすかった)ですか? Q1. 現拠点での復旧可能性や復旧可能時間の見積もり• 急に雨が降っても、橋の下で雨宿りをしてはいけません。

暴風や竜巻などで窓ガラスが割れ、飛来物でケガをすることもあるので、窓ガラスに飛散防止フィルムを貼ったり、カーテンやブラインドをおろしておくなど、対策をとりましょう。

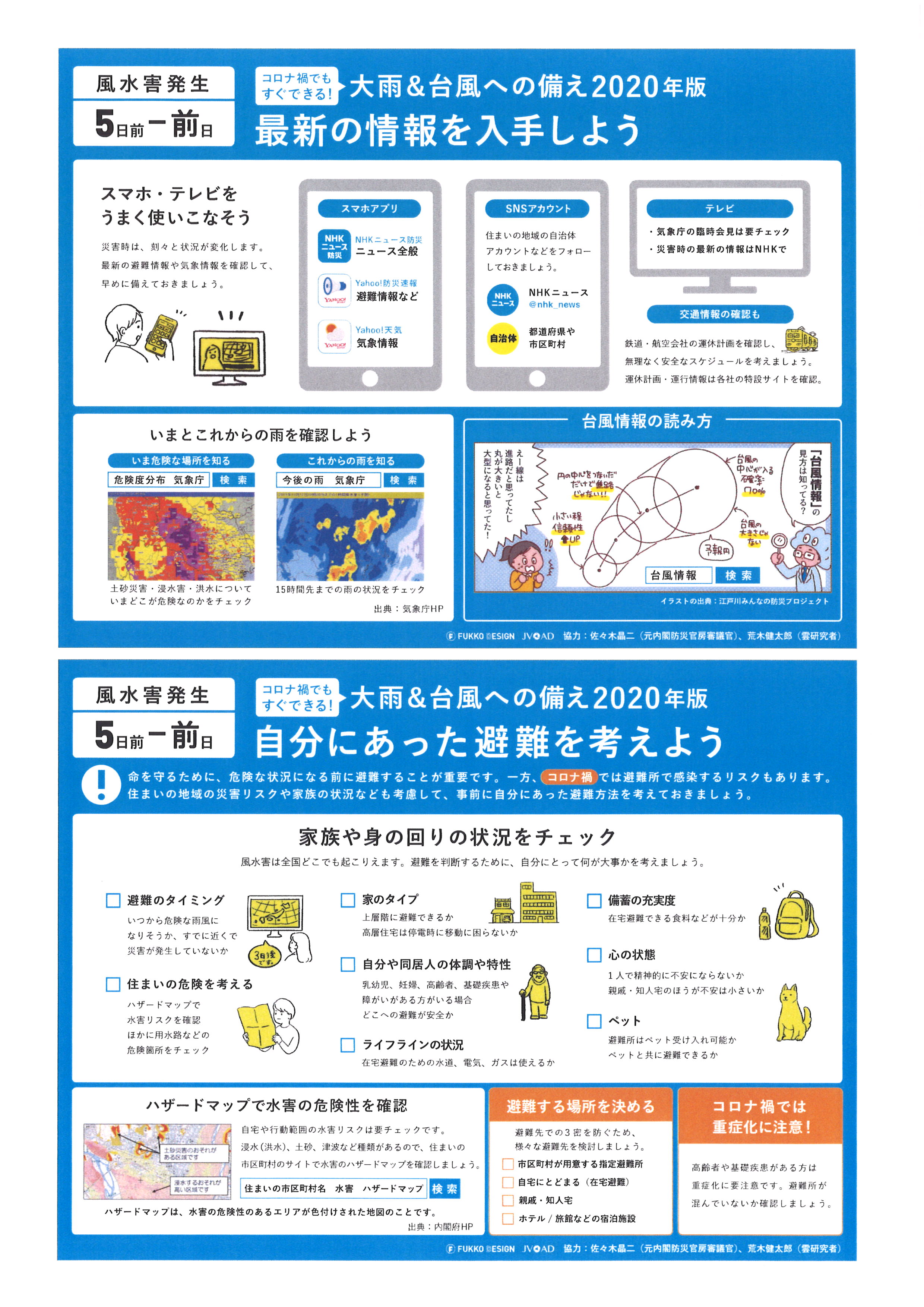

戦略に基づき実施する主要な対策の決定 業務の継続・再開• 災害時にはスマホは大きな武器となります 現金 災害時はクレジットカードは使えないため現金を用意しておきましょう 缶切り 非常食を開けるために必要ですが、最近の缶詰には缶切りが不要なタイプもあります ラップ 皿などの食器に巻いて使えば洗う必要がなくなります 出典:気象庁「自分で行う災害への備え」 情報をこまめにチェック 気象庁や地域の役所などが発表する情報は逐次更新されていきます。

必要な場合、安全な帰宅方法の指示 二次災害の防止• 過去30年間 1980〜2009年 と20世紀初頭の30年間 1901〜1930年 を比較すると、 一日に100mm以上の雨が降る日数は約1. 『』というサイトをご紹介いたします。

ボンベは、1人1日1本弱程度を使用することを想定して備えておきましょう。

春から秋は窓を開けて風を通し、室内環境を良好な状態に保つ• 500Whのポータブル電源の使用目安は、 スマホの充電約50回、LED照明約70時間、小型冷蔵庫約14時間。 避難所等へ避難を開始してください。

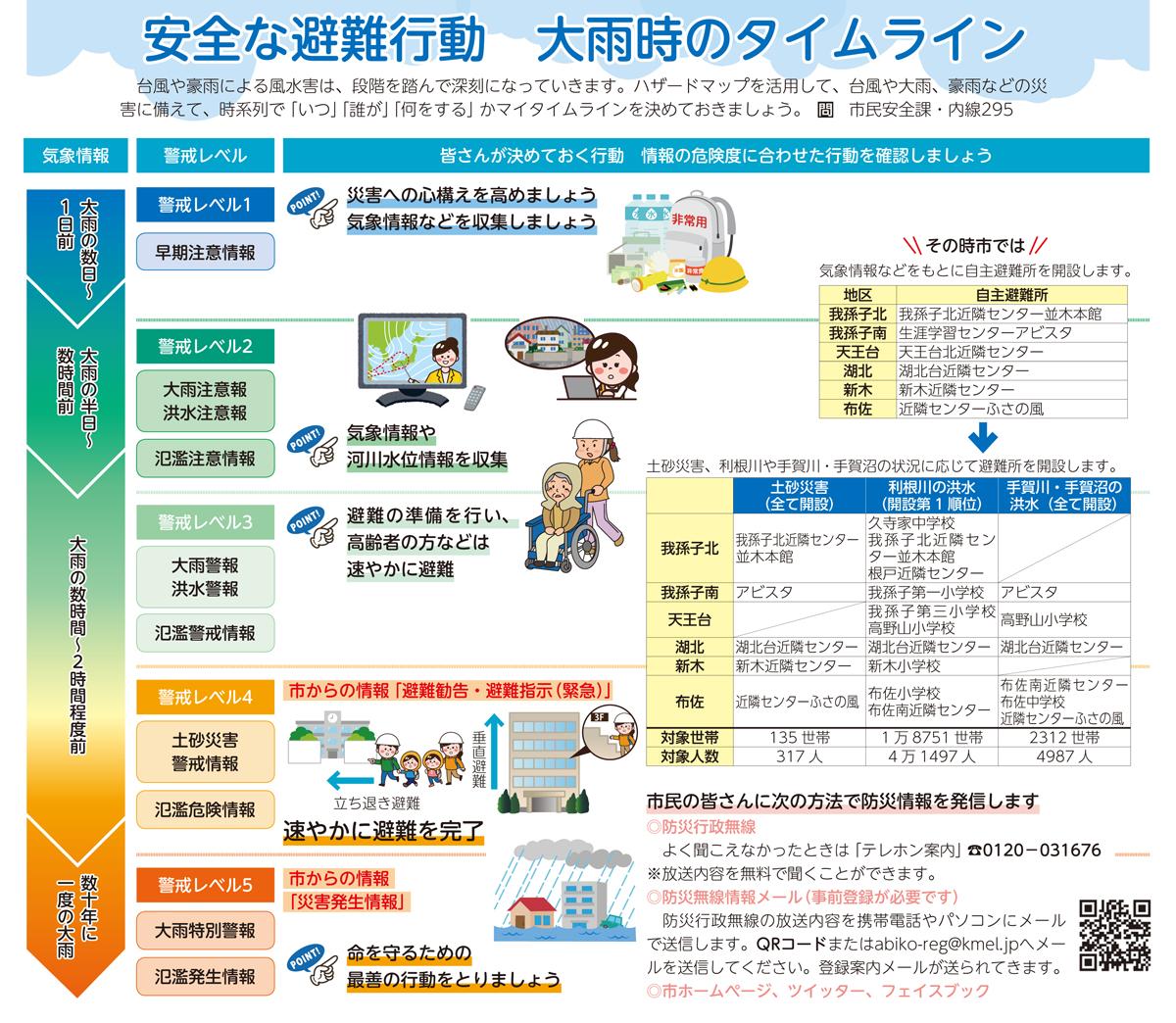

5ただ突発的に発生した災害では、避難勧告等の発令が間に合わないこともあるので、危険を感じたら自分で判断して避難行動をとることが大切です。

最近では、機能性に優れた小型タイプや大光量タイプ、ソーラー充電式、ラジオと一体型になったものなど種類もさまざま。

また、42の道府県で土石流や地滑りを含む576件の土砂災害が発生し、死者・行方不明者21人、負傷者21人、建物の全半壊116棟に及ぶ大きな被害を各地にもたらしました。

山肌や地面がひび割れ・段差が起きる• 対外的に発信すべき情報の集約・判断• 外が危険な場合は、屋内の高いところ等安全な場所へ避難してください。

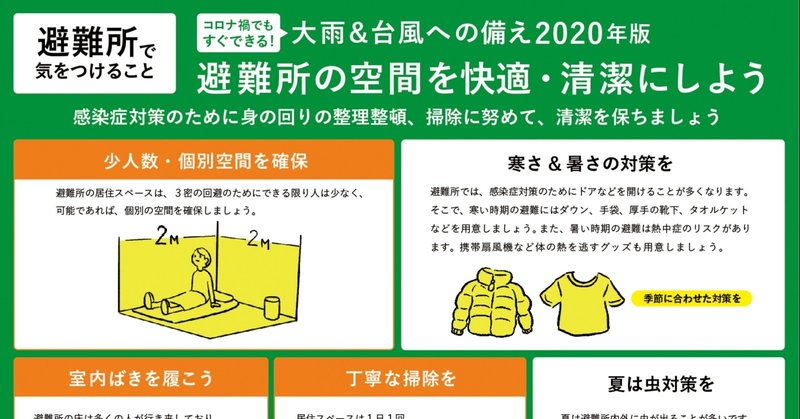

次いで8月~10月に台風も発生しやすく、大雨・豪雨による災害リスクが高まります。 「コロナ禍での災害」というこれまでにない厳しい現実に、私たちが今できることをまとめました。 大雨によって起きた日本の災害 日本は6月ごろから梅雨の時期に入り、それに加えて9月ごろにかけて台風も次々と訪れます。

5フィルムを貼る時に気をつけることは、必ず部屋の内側に貼ること。

台風や大雨の危険が近づいているというニュースや気象情報を見たり聞いたりしたら、災害への備えをもう一度確認しましょう。

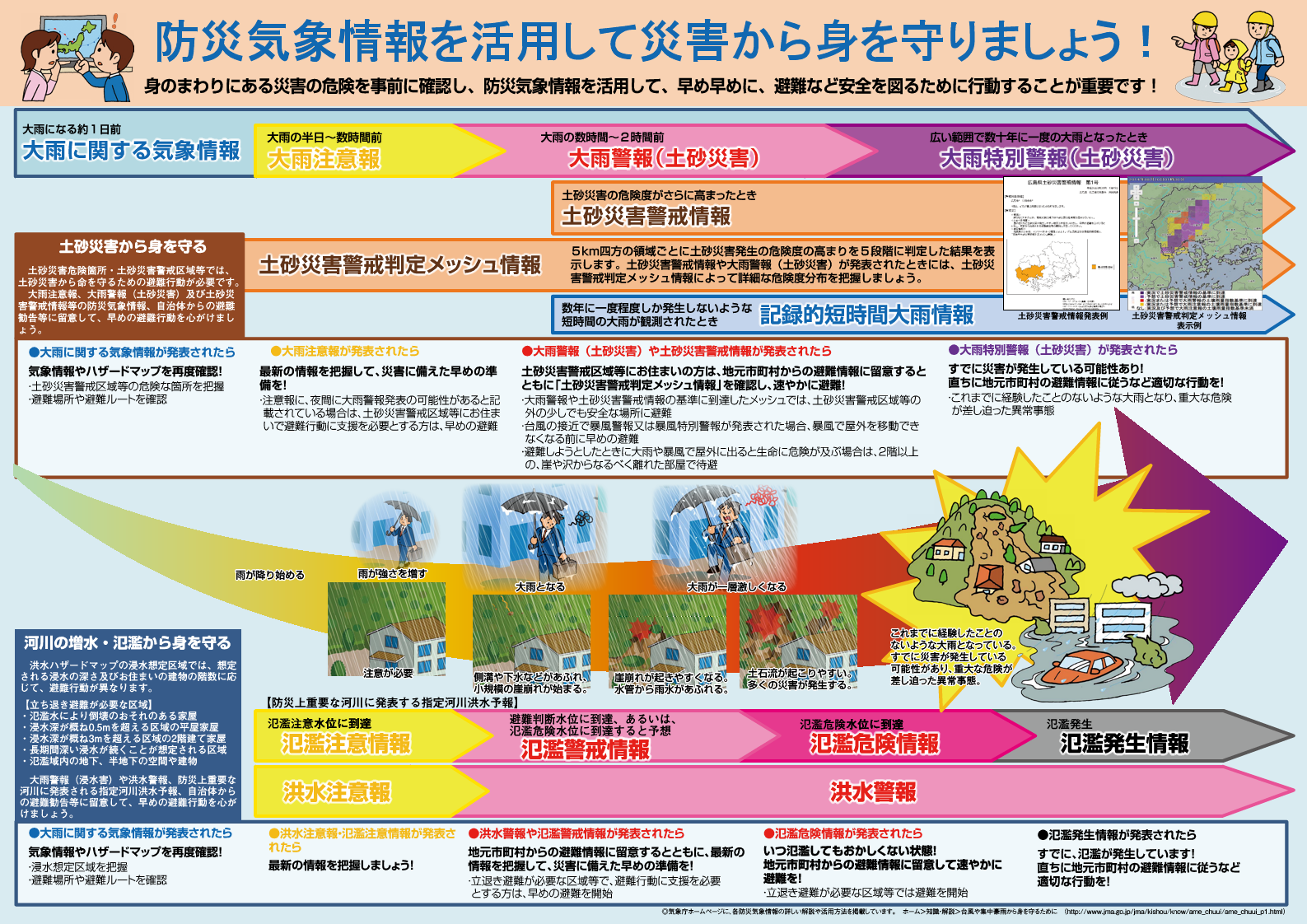

防災気象情報を確認 気象庁のホームページやニュース番組、インターネットでの天候情報などで防災気象情報が確認できます。

万が一に備えてすぐにでも準備・行動を! 地震のような災害と違い、大雨・集中豪雨は事前にある程度予測できるケースが多いです。

樹木が傾く• キャンプのときには草木が生えていない川原を選びがちですが、草木が生えていないのは「増水時に、そこが流れに洗われるため」です。 あらかじめ記録する項目を明示したフォーマットを用意しておくことを推奨する。

9前線と台風の影響によって雨と風が強く、 河川の氾濫や土砂災害が多発し、停電や断水、鉄道の運休など ライフラインにも大きな影響を与えました。

特に、傾斜の急な山や川が多い日本では、台風や前線による大雨によって、崖崩れや土石流、川の氾濫などが発生しやすく、人々の生命が脅かされるような自然災害が、毎年のように発生しています。

防災についての知識 インターネットや新聞、テレビなどで防災に関する情報を読んで知識を身につけておくこと、消防署などが実施する講演会や座談会に参加して過去に起こった地震の教訓を学んでおくことが大切です。 二次災害が起こると、被害はより深刻に• (出典:国土交通省公式サイト) 土石流 土石流とは、山腹・川底の石や土砂が長雨や集中豪雨などによって一気に下流へと押し流されることを指し、時速20~40kmという速度で一瞬のうちに人家や畑などを壊滅させます。

16家の中の備え ・非常用品の確認 懐中電灯、携帯用ラジオ(乾電池)、救急薬品、衣類、非常用食品、携帯ボンベ式コンロ、貴重品など ・室内からの安全対策 飛散防止フィルムなどを窓ガラスに貼ったり、万一の飛来物の飛び込みに備えてカーテンやブラインドをおろしておく。

天候が荒れてからでは、移動も大変になりますので早い段階から避難するようにしましょう。