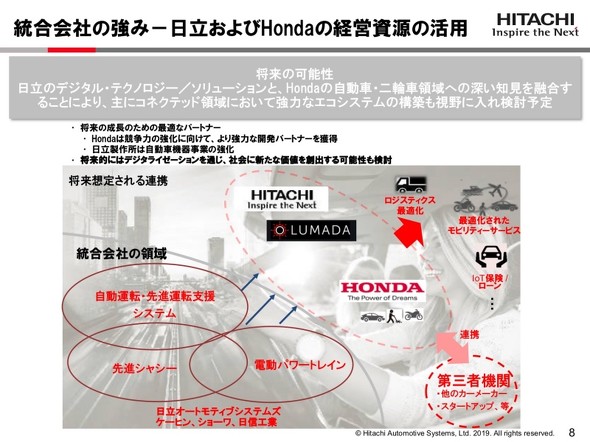

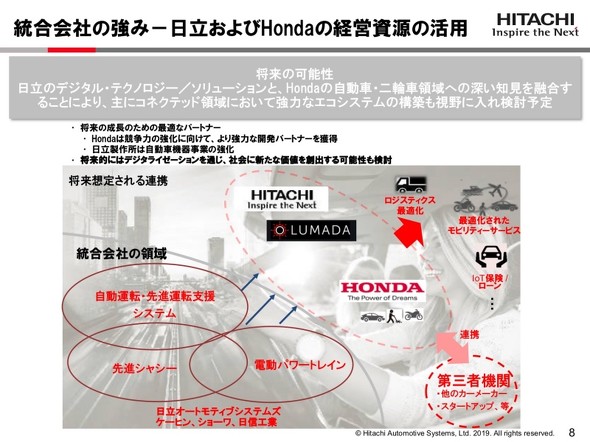

ケーヒン 合併。 日立とホンダ、日立AMS、ケーヒン、ショーワ、日信工業の4社で統合会社設立に合意

ホンダと日立製作所など6社、オートモーティブ事業の経営統合記者会見

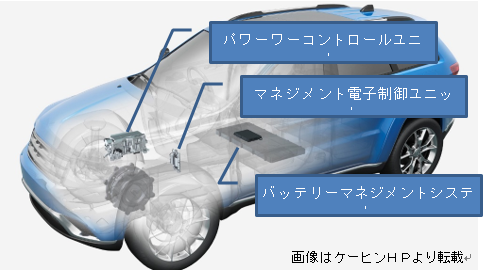

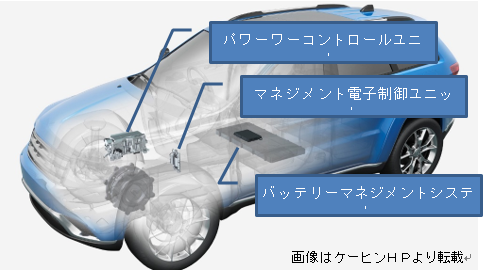

1981年9月:台湾に京濱精機股份有限公司(現・台灣京濱化油器股份有限公司)設立• 1988年4月:米国にインディアナプレシジョンテクノロジー・インコーポレーテッド(現・ケーヒンノースアメリカ・インコーポレーテッド)設立• さらに、日立オートモティブシステムズを最終的な吸収合併存続会社とし、ケーヒン、ショーワ、日信工業を吸収合併することがアナウンスされていた。 2021年1月1日には統合会社「日立Astemo(アステモ)株式会社」が発足する。 「自動車・二輪車業界の展望が大きく変化している中、今回の事業強化施策により、電動化製品や内燃機関の基幹部品等のパワートレインシステムをはじめ、サスペンション、ブレーキ、ステアリング、安全システムにおいて、グローバルリーダーとなるグローバルTier1サプライヤーが誕生します。

7

日立・ホンダ系4社合併で新会社誕生 「下剋上」を起こせるか(井上久男)

『当面』という文字が少し気になるところではあるが、すぐさまあなたの買った新車のブレーキキャリパーに「HITACHI」と書かれている、といったことはなさそうだ。 54% ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505103 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) 1. 新会社は上場も予定している。 新会社の売り上げ規模は、約1兆7000億円となり、国内の自動車部品メーカー(サプライヤー)ではトヨタ系のデンソー、アイシン精機に続いて3位となる。

6

ショーワもケーヒンも消滅! 「日立アステモ」の誕生と子会社を手放した「ホンダ車」の行方(WEB CARTOP)

株式会社ケーヒン(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:田内常夫)は12月19日で創立60周年を迎えた。

15

なお、本吸収合併の効力発生時点でのケーヒン、ショーワ及び日信工業の株式価値の合計と日立オートモティブシステムズの株式価値の比率が必ずしも上記の合併比率と一致しない可能性があることに鑑み、本完全子会社化の完了後、本吸収合併の効力発生までの間に、ケーヒン、ショーワ及び日信工業の株式価値の合計と日立オートモティブシステムズの株式価値の比率を上記の合併比率と一致させることを目的として、ケーヒン、ショーワ及び日信工業による自己株式の取得によりケーヒン、ショーワ及び日信工業の株式価値の調整を行う予定です。

2009年4月:栃木県高根沢町に栃木オフィス開設 宮城県角田市に宮城オフィス開設• もっとも、驚くことではない。

ショーワもケーヒンも消滅! 「日立アステモ」の誕生と子会社を手放した「ホンダ車」の行方

70% GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) 1. 基本契約によると、ホンダがケーヒン、ショーワおよび日信工業の普通株式を対象として公開買付けを実施し、3社を完全子会社とした上で、日立オートモティブシステムズを存続会社、ケーヒン、ショーワおよび日信工業を消滅会社とする吸収合併を実施する。 新会社が、ホンダを凌駕するくらいの発想と技術力を持たないと、生き残りは厳しいだろう。

13

株式会社ケーヒン那須(栃木県)• 朝霞営業所 - 埼玉県• 世界で競争ができない」とした上で、今回の合併を「やむにやまれぬ」ものと評価。

10月30日に都内で行なわれた記者会見に出席した株式会社日立製作所、本田技研工業株式会社、日立オートモティブシステムズ株式会社、株式会社ケーヒン、株式会社ショーワ、日信工業株式会社の6社幹部 日立製作所、本田技研工業、日立オートモティブシステムズ、ケーヒン、ショーワ、日信工業の6社は10月30日、オートモーティブ事業に関して経営統合すると発表した。

日立・ホンダ系4社合併で新会社誕生 「下剋上」を起こせるか(井上久男)

2020年12月25日• 01%)を所有しております。 詳細は、本公開買付開始プレスリリースをご参照ください。

16

アステモ発足は2021年1月1日…日立オートモティブシステムズによるサプライヤー3社の吸収統合

また、新たなフォーメーションによって技術を進化させ、考え方を広げることができるとし、「チャンスがあり、将来性があり、大きな価値を顧客に提供できるのならば、取引の相手を限定せずに広げていくことも考えたい。

1