気象庁|地震の活動状況

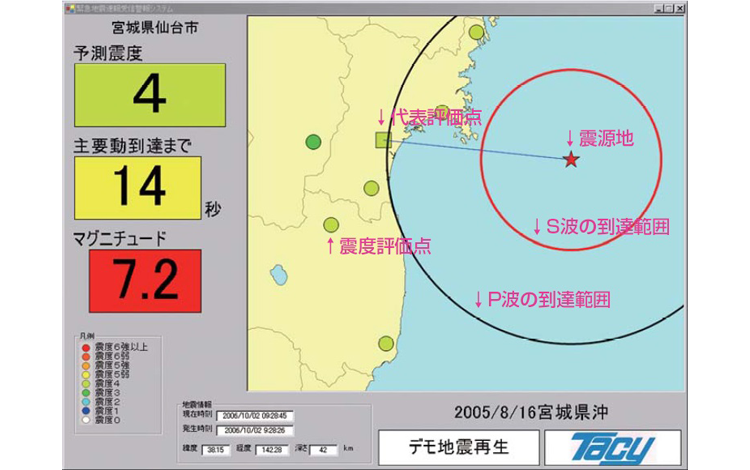

緊急地震速報が発表されたことが即座にわかるよう、テレビやラジオ、携帯電話などでは、専用の音(報知音)と共に緊急地震速報をお知らせします。 震災は、陸側プレート(岩板)に太平洋プレートが潜り込むことで、プレートの間がこすれてひずみが生じ、それが破壊されたのが原因とみられている。

緊急地震速報が発表されたことが即座にわかるよう、テレビやラジオ、携帯電話などでは、専用の音(報知音)と共に緊急地震速報をお知らせします。 震災は、陸側プレート(岩板)に太平洋プレートが潜り込むことで、プレートの間がこすれてひずみが生じ、それが破壊されたのが原因とみられている。

(2)に該当する可能性もあるが、八木教授は「巨大地震の影響だけでは説明できない」とする。

なお、テレビ、ラジオ、受信端末などで、これら以外の報知音が使われている場合がありますので、放送局のホームページを確認したり、受信端末で試聴するなどして音を確認しておきましょう。

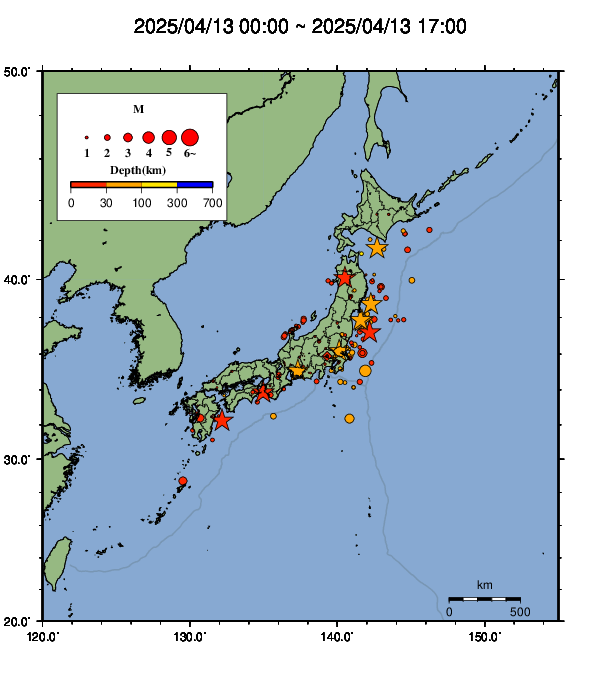

(地震情報ページへ) 震度1以上を観測した地震について、地震の発生場所(震源)やその規模(マグニチュード)、各地の震度について発表した情報を掲載しています。 今月13日の地震は太平洋プレート内部の地震だが、東西から押される力が働いた逆断層型。

62日前までの約3ヶ月間の地震の震源リストや震央分布図を日別に掲載しています。

観測情報:• また、関東地方から九州地方にかけての太平洋沿岸の広い地域に10mを超える大津波の襲来が想定されています。

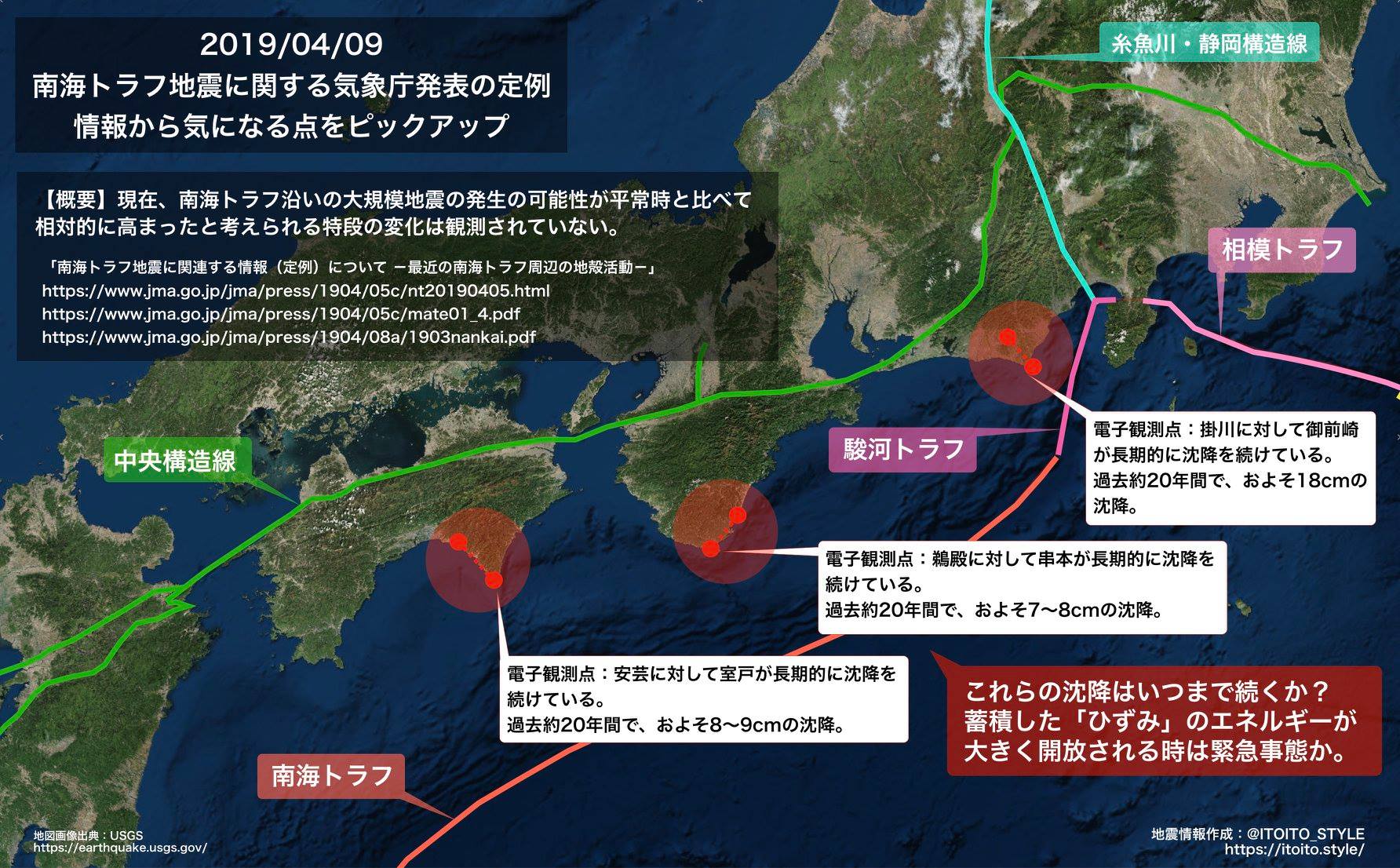

トラブルについて気象庁は、ホームページに利用していたクラウドと呼ばれるサービスで同時刻に障害が発生していて、これが影響している可能性があるとして原因を調べています。 毎月開催している南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会・判定会(定例)で評価した南海トラフ地域の地震活動や地殻変動の状況の調査結果等を掲載しています。

(10分毎更新) 伊豆東部における最近一週間の震央分布や地震波形、東伊豆奈良本の体積ひずみ計のデータを掲載しています。

このためでは過去にさかのぼって震源の緯度・経度から現在の震央地名に対応させています。

3 平成18年 2006年 10月2日に震央地名を一部見直しました。 なお、この被害想定は、発生過程に多様性がある南海トラフ地震の一つのケースとして整理されたものであり、実際にこの想定どおりの揺れや津波が発生するというものではありません。

8速報値 :• ただし、規模の大きな地震が発生した場合は、地震情報などで「速報値」を発表した後、速やかに「暫定値」の計算を行い、報道発表資料などで「暫定値」を発表することとしています。

(毎週金曜日午後掲載) (各地方版: 各地方の週間地震概況が掲載されているサイトへ移動します。

南海トラフ巨大地震の震度分布 (強震動生成域を陸側寄りに設定した場合) 南海トラフ巨大地震の津波高 (「駿河湾~愛知県東部沖」と「三重県南部沖~徳島県沖」に「大すべり域+超大すべり域」を2箇所設定した場合) 「南海トラフ巨大地震の被害想定(第二次報告)」(中央防災会議, 2013)• 後日、「暫定値」についてさらに精査を行い、値を最終確定します。 • 気象庁によりますと、20日午前1時前から、気象庁のホームページが閲覧できない状態になったということです。 1919年から2日前までの期間で、過去に震度1以上を観測した地震を県別・観測点別に検索できます。

最近5日間に発生した日本および世界の主な地震について、 地震を起こした断層がどのように動いたかを解析した資料を掲載しています。

南海トラフ地震で想定される震度や津波の高さ 政府の中央防災会議は、科学的に想定される最大クラスの南海トラフ地震(以下、「南海トラフ巨大地震」という)が発生した際の被害想定を実施しています。

津波の観測値 津波の観測値は、観測した時点で観測情報として発表した後、データの精査を行い、順次、速報値、確定値として 以下のページに掲載しているほか、 にも一部掲載しています。 最新の地震活動データ(速報) 「本日・昨日の地震活動」(注:表示の震源には、 地震以外(発破等)のものが表示されることがあります。

13また、南海トラフ巨大地震は、千年に一度あるいはそれよりも発生頻度が低く、次に発生する南海トラフ地震を予測したものではないことにも留意が必要です。

震災以降、気象庁は震源域付近の約21万平方キロメートルの範囲で発生したすべての地震を余震として発表してきたが、震災と直接因果関係がない地震も含まれていた。

震災後はそれぞれを東西に引っ張る力も生じてプレート内部にひずみが生じており、これが破壊される。 震源過程などの解析結果 / モーメントマグニチュードが概ね6. 2日前までの約3ヶ月間の地震の震源リストや震央分布図を日別に掲載しています。

16毎年1月に発行される12月の月報には各年の地震活動・火山活動のまとめも掲載しています。

• 確定値 : 地震の観測データ・解析結果など• (1999年以前については一部の地震についてのみ掲載しています。

2 平成15年 2003年 9月25日より、気象庁マグニチュードが改訂されました。

東日本大震災の震源域周辺での地震をすべて「余震」と発表してきた運用の見直しを気象庁が検討していることが15日、政府関係者への取材で分かった。

震災に直接起因する狭義の余震が減る一方、周辺では新たに発生する確率が高い大きな地震が複数想定されており、「余震だけに注目すると危険性の評価を誤る」などと疑問の声が上がっていた。