神社

また伊豆地方に『キノミヤ神社』という社は十数カ所あり、各社とも必ず千年以上の御神木があることから、『木』に宿る神々をお祀りする神社として崇敬を集め、古来生活文化に欠くことのできない木に感謝する信仰を有しておりました。 (せっしゃ・まっしゃ)• この時期より、・前玉神社2座を名乗り、本宮(神崎神社本殿)にこれまで通りの天穂日命と前玉神社の大己貴命を、日本武尊により建てられた新宮(鷲宮神社本殿)に天穂日命を祭ると称するようになる。

4

また伊豆地方に『キノミヤ神社』という社は十数カ所あり、各社とも必ず千年以上の御神木があることから、『木』に宿る神々をお祀りする神社として崇敬を集め、古来生活文化に欠くことのできない木に感謝する信仰を有しておりました。 (せっしゃ・まっしゃ)• この時期より、・前玉神社2座を名乗り、本宮(神崎神社本殿)にこれまで通りの天穂日命と前玉神社の大己貴命を、日本武尊により建てられた新宮(鷲宮神社本殿)に天穂日命を祭ると称するようになる。

4神社本庁は単立宗教法人となった一部の神社や、ほかの神社神道系包括団体に所属する神社を除く、約8万の神社から組織される包括宗教法人である。

(京都のより勧請)• その夜の夢に五十猛命が現れ、潮騒が耳障りであるとの神託があり、現在地に遷祀したといい、木の根をとしたところから「木の宮」と称えたという。

元来から鷲宮神社がある鷲宮地区は旧である。

異説 [ ] 別名を 土師の宮(はにしのみや)とも言われ、一説にはのにからへ移住したが下総国から古を上って当地に移住した際に先祖を祀ったのが起源ではないかと言われている。

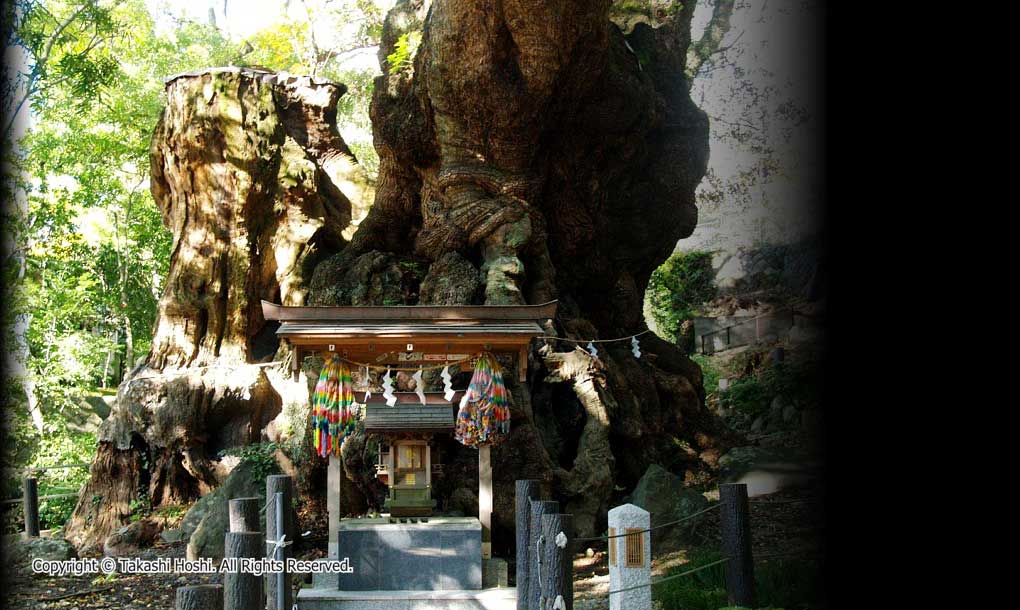

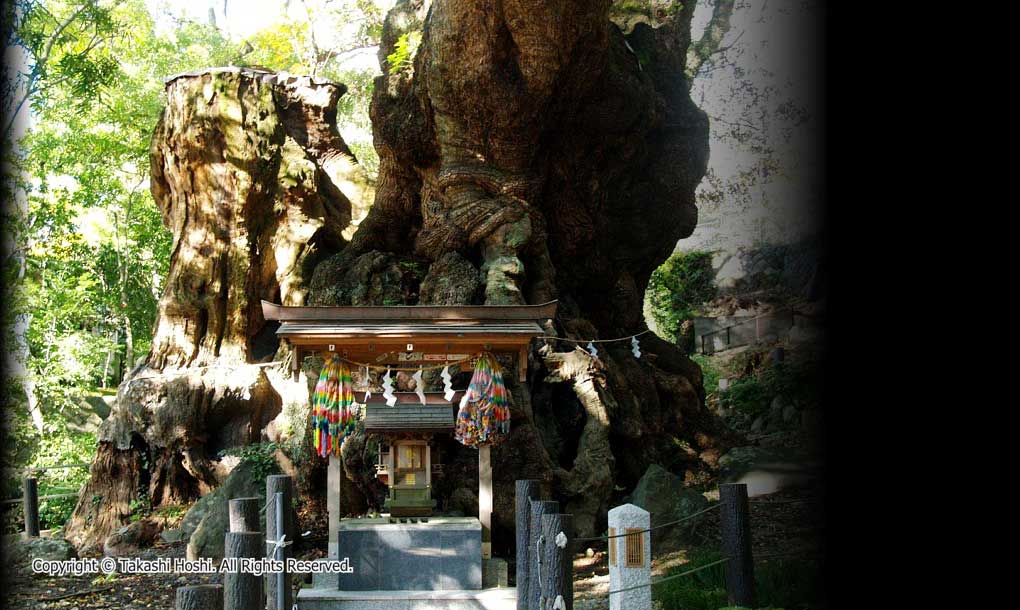

古代の日本民族は、大きな木、岩、滝など巨大な自然創造物に神々が宿っていると信じ、その自然創造物の前で祭祀を行い、感謝し祈りを捧げる神籬磐境信仰を持っていた。

歴史 [ ] 鷲宮神社は「関東最古の大社」を名乗っているものの、歴史資料に現れるのは『』の3年()の記載が最初であり 、この主張は根拠を欠いている。

建物 [ ] 詳細は「」を参照 による木造の日本式建築が多い。

前田孝和「海を渡ったお伊勢さま 海外神社の今」 伊勢神宮崇敬会講演録15 伊勢神宮崇敬会(2008年)• 摂末社 [ ] 天照皇大神宮、豊受皇大神宮、大国主神社、若宮八幡宮、天満宮、蛭子神社、子安神社、秋葉宮、火焚神社、水神社 文化財 [ ] 天然記念物(国指定) [ ]• (・などの樹木、・などの石、、、など)• 南方の温暖地に育ち、よい香りがする。 国指定天然記念物に選定されております来宮神社のご神木「大楠」は樹齢2千年を超え、平成4年度の環境省の調査で、全国2位の巨樹の認定を受けており、幹周り約24米の迫力に人々は畏怖し、自然と手を合わせます。 本社荒魂 - 『鷲宮神社縁起棟札』(宝永4年〈1707年〉)• 大きな神社では 神池や 神橋もみられる。

5(おおなもちのみこと) 上記3柱を主祭神として、稲荷神社・柿本社・天神社をに祀る。

神崎神社(かんざきじんじゃ)本殿 主祭神の大己貴命を祀る。

かつて日本では無かった地域の場合、移民政策により日系移民が多数在住した土地では、現地に住む移民のために多数の神社が創建された。 准勅祭社は制度自体がすぐに廃止されるが、その後、はとなり、近隣の九柱を合祀した。

14時が流れ建物の文化が進み、それらを中心に社殿、鳥居が建立され神社が形成されたといえます。

また鷲宮神社から洗磯神社までは赤い糸が引かれ、提灯が飾られるのは、以前は行列に洗磯神社の方で夕食を振舞った後に帰還していたためである。

明治5年に別格官幣社が設定され、楠木正成を祭る湊川神社が最初に列せられた。

拝殿の向かい側に存在しており、上記の神楽が奉納される。

【点灯期間】多くの皆様に御参拝頂いております。

子孫繁栄・国家弥栄 この大楠を人に例えれば、世の中のあらゆる物を知り尽くしている太古老とでも申しましょうか。

(いたけるのみこと)• 当神社はその社名が示すように、元来は八幡宮と来宮の二神社であったが延暦年間本殿再建の折、合殿して現在の一殿両扉の形になったと伝えられる。

(18:30〜21:30) - 前から前までのを通行止めにし、市街地各町内の30以上の(だし)が集まってコンクールを兼ねたパレードが行われる。