「カンパネラ」とは?「ラ・カンパネラ」も含めて意味をご紹介

同曲を録音したピアニストは現在となっても6人しかいないのだとか。 少なくとも、彼のお陰でより多くの国と地域に音楽作品が広まっていたのは間違いない。 長富彩さんの紹介記事もありますので合わせてご覧ください。

18

同曲を録音したピアニストは現在となっても6人しかいないのだとか。 少なくとも、彼のお陰でより多くの国と地域に音楽作品が広まっていたのは間違いない。 長富彩さんの紹介記事もありますので合わせてご覧ください。

18『ラ・カンパネラ』はリストの代表曲の一つでリストを演奏するピアニストなら避けては通れないレパートリーでもあります。

ロマン派時代、サロンの演奏会で貴婦人たちを虜にしたようにユンディ・リも世界各国でピアノを演奏するたびに女性を虜にするのだとか・・・。

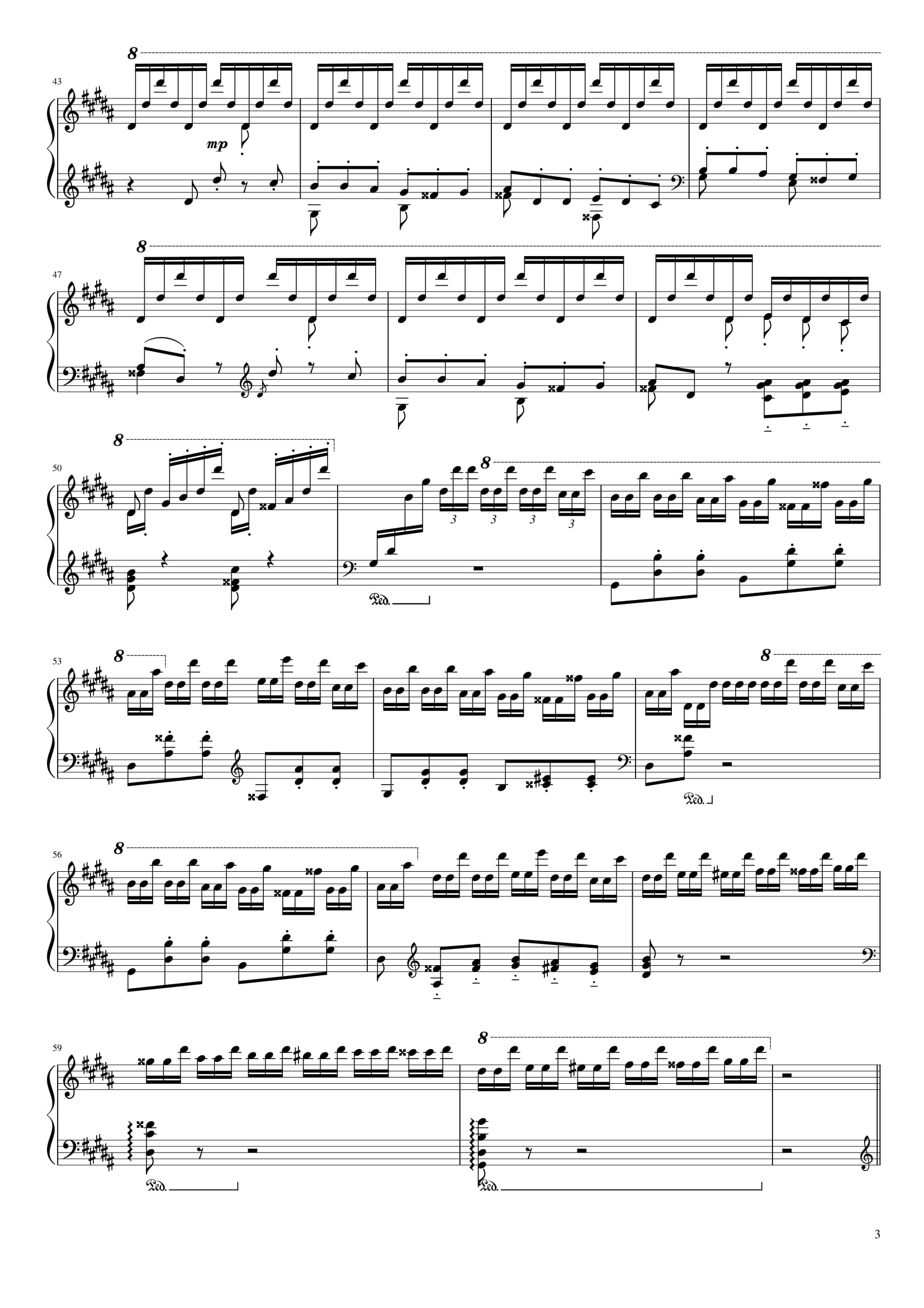

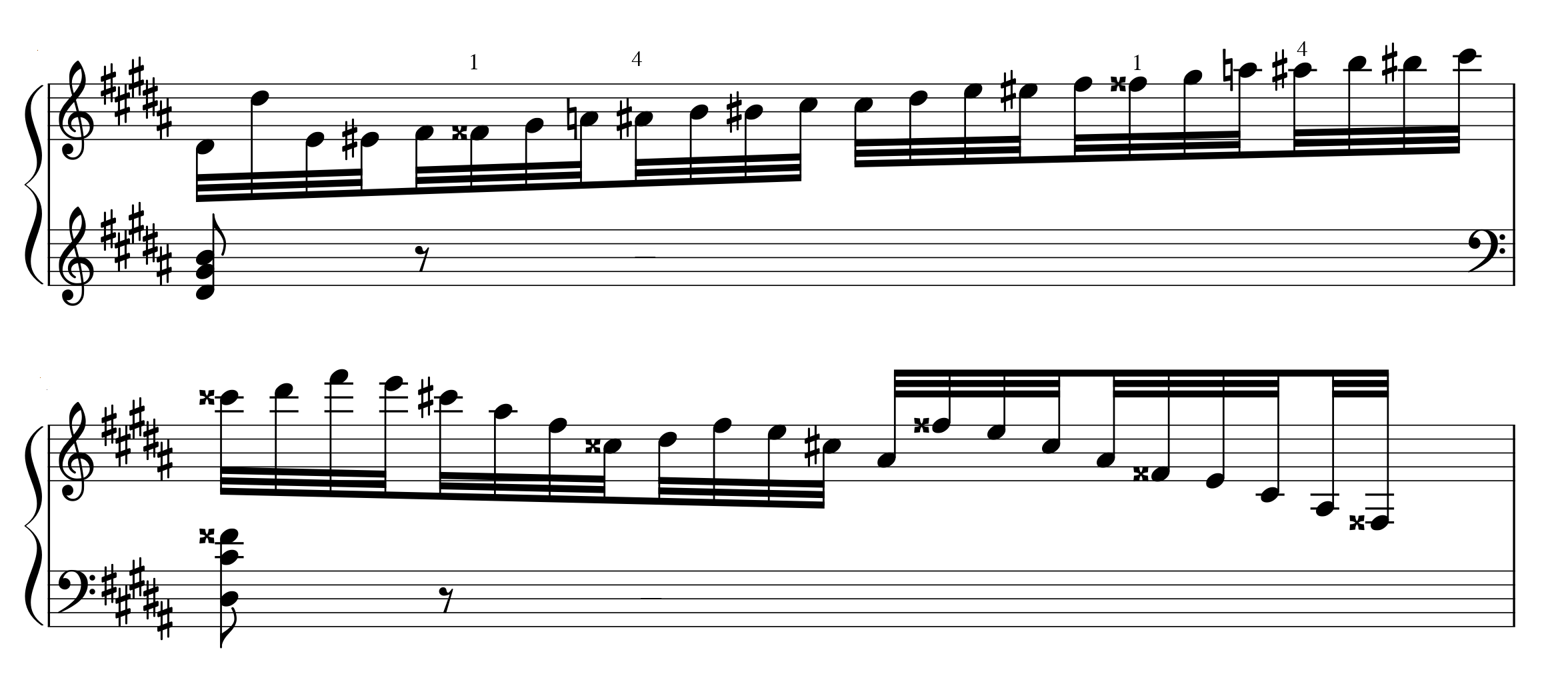

リスト「ラ・カンパネラ」解説 パガニーニによる大練習曲第3番「ラ・カンパネラ」嬰ト短調S. 残念ですよね!しなやかに歌わせることができる、ウィーン式アクションのピアノの音色を感じてみたかったですね!! リストの演奏は激しかったようで、リサイタル時にハンマーが折れたり、弦が切れたりしていたため、あらかじめ何台ものピアノを用意していたそうなんです。 の楽譜 -。 今や彼の代表作として語られる事も多いこの曲の背景には意外な誕生秘話があった… もとのメロディはリストによるものではなかった そもそもあまり知られていないのが、この作品のメインテーマであるメロディ部分はリストによるものではないという事。

3この際にしっかり殺菌されるので、やわらかくていい海苔が育つんです。

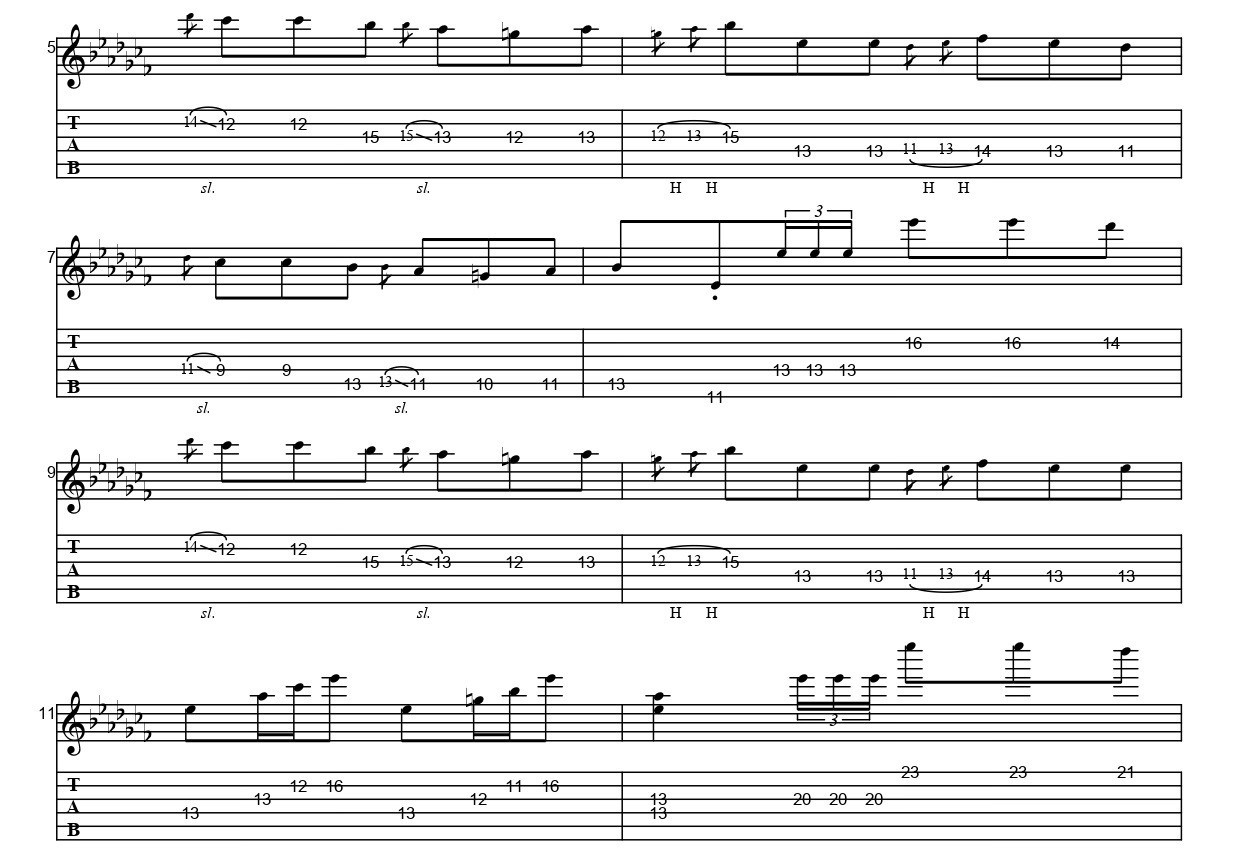

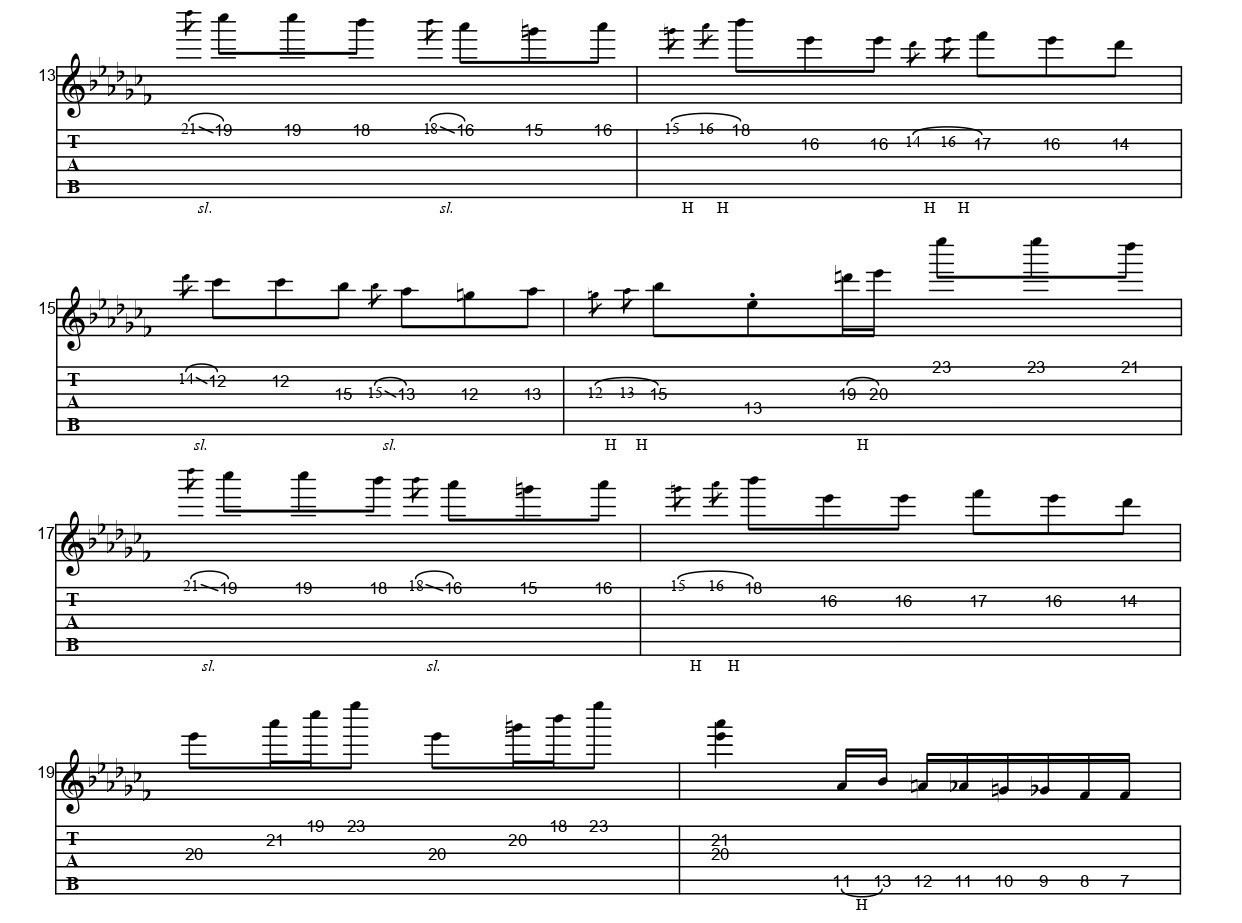

次の音は勢い余って指が当たってしまった程度で弾きます。

タイトルも「超絶技巧練習曲」から「大練習曲」と少し柔らかくなった感じwww 以上、4種ご紹介しましたが、現在『ラ・カンパネラ』は初版の「パガニーニによる超絶技巧練習曲」と改版の「パガニーニによる大練習曲」の2つで区別されること多く、前述の通り超絶技巧練習曲の方は6名しか録音していないほどの希少なものですから・・・。 どうしても超絶技巧の要する曲の演奏は機械的な印象になりがちですが、下手に技術を全面に出さずに自分らしさを重要視する味のある演奏に聴こえますね。

6改訂される前の「ラ・カンパネラ」は、現在よく演奏されているものよりも圧倒的に難しいです。

141です。

同じように1つ目の音はしっかり弾きます。

この曲の強弱記号をよく見て下さい。

リストは今で言う歩く動画投稿サイトともいえる音楽家だったのかもしれない。

パガニーニ作品のパラフレーズや変奏曲の一例を挙げると、ショパンの変奏曲『パガニーニの思い出』イ長調、ヨハン・シュトラウス1世『パガニーニ風のワルツ Op. 難しいと思うと力が入ってしまいますが、難しいからこそ、力を抜くんです! 力むと指と手首の動きが悪くなります。 (5の指側にメロディーが来る箇所もあります。 演奏されることはない。

17テレビ番組内において一部のみ演奏 《パガニーニによる超絶技巧練習曲》第3番を演奏したピアニスト [ ]• ただ指だけで弾くのではなく、手首を少しひねるようにして 手首で弾くような弾き方をマスターしましょう。

この曲はピアノのある機能が向上したことにより、それまでは出来なかった演奏が可能になったため、作曲することが出来ました。

11』、』、ヨハネス・ブラームス『パガニーニの主題による変奏曲 イ短調 Op. 「ラ・カンパネラを弾ける漁師がいる!」というウワサはたちまち広がり、取材が殺到しました。 「リストの手が並外れて大きかったので、あんな曲を作れたのだ」という珍説を唱える人もいるほどです。 聴く側からすれば鐘の音をイメージさせる素敵な曲という印象しかありませんが、演奏する側はかなり高度な演奏技術を要する曲です。

12700を収録 の Leslie Howard, 1998 外部リンク [ ]• まずは、トリルの練習をしましょう。

それまで弾けていたのに急に弾きにくくなった時は、たいてい力みが原因です。

音をかなり抜いて本当に簡単に編曲したものなら弾けると思いますが、完全版を弾くのは、はっきり言って無理です。 ここが、この作品が長年聴衆に愛されてきたポイントの一つなのかもしれない… リストはなぜ編曲をしていたのか 超絶技巧やアイドル的な一面が取り上げられる事の多いリストだが、僕が彼の祖国でもあるハンガリーに留学し、彼が創立した音楽院で学んだ「リスト像」はまるで違っていた。 いろんなピアノを弾き放題!!いいですね~。

7の楽譜 -。

だから旨いんです」 その海苔の摘み取りは、水が冷たいこの季節が最盛期。

小さなテクニックのことを考えれば、まだまだです。

『パガニーニの「ラ・カンパネラ」と「ヴェニスの謝肉祭」の主題による大幻想曲』 [ ] Grande Fantaise Variations sur des themes de Paganini - La Clochette et La Carnaval de Venise - First Version S. この楽器が現在のピアノの原型と言われています。

エラールのピアノと共にリストは、ピアノという楽器の技巧の可能性を追求しました。

4~5秒程度をワンフレーズに区切り、右手で2時間、左手で2時間、両手で4時間。

「私はピアニストが弾くといった意味合いで、カンパネラを弾けると言ったことは1度もありません。

初版の1838年版ではパガニーニのヴァイオリン協奏曲第2番第3楽章の主題に加え、ヴァイオリン協奏曲第1番の主題も使われていますが、1851年版では第2番のみに基づいて作曲されています。