日本の子守唄 歌詞の意味

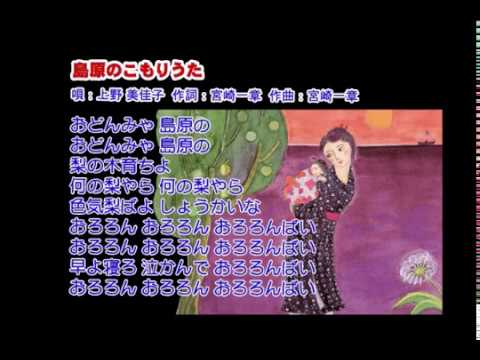

「島原の子守唄」にも多くの、恐らく作詞者の宮崎康平さんが馴染んでいた島原半島の方言が使われているようで、私が特に気になったのは、一番の冒頭の「おどみゃ」という代名詞と、同じく一番後半の「しょうかいな」です。

16

「島原の子守唄」にも多くの、恐らく作詞者の宮崎康平さんが馴染んでいた島原半島の方言が使われているようで、私が特に気になったのは、一番の冒頭の「おどみゃ」という代名詞と、同じく一番後半の「しょうかいな」です。

16貧しいがゆえに南方へ送られていった娘たちを哀れむ一方で、少数ながら成功して帰ってきた「からゆきさん」をうらやむ貧しい農家の娘の心を描写したこの唄は、宮崎康平(本名一彰 1917~1980年)作詞・作曲による戦後の創作子守唄です。

からゆきさんを歌ったことばは、ペギー葉山盤以外のほうに多く見受けられます。

その工事の際、多数の土器が出土したことから、康平は古代史に強い関心を持つようになります。 貧しい少女たちは、いいな、私も成功して親に家を建ててやりたいなと思ったと考えます。 彼女たちの運命は過酷でした。

7この歌が全国に知られるようになったきっかけは、菊田一夫でした。

姉しゃんな どけいたろうかい 姉しゃんな どけいたろうかい 青煙突のバッタンフル 唐はどこんねき 唐はどこんねき 海のはてばよ しょうかいな はよ寝ろ 泣かんで おろろんばい おろろんおろろん おろろんばい たまたま、そばをホテルの支配人のような方が通りかかったので、思わず、 「この バッタンフル とはどんな意味なのでしょうか?」 と、お尋ねしたのですが、その支配人は正直に、次のように答えられたのです。

この書籍はベストセラーとなり学者のレヴェルにとどまっていた論争を一般にまで広めたとされる。

『神々のふるさと』講談社、1981年• 10月『九州詩人』に長編叙事詩「肥後路に寄す」発表、以後次々作品を発表。

メロディーは、幼子を寝かしつけるのに口ずさんでいたものをもとにしたもので、本格的には、宮崎康平氏が執筆していたNHKのラジオドラマ主題歌を作曲した高校の音楽教師、寺崎良平氏が採譜しました。 二木先生がお書きになっている、昭和天皇ご巡幸にまつわる康平氏の話は知りませんでしたが、お召し列車(当時はこう呼んでいました)が通る沿線では、お年寄り達がござに正座してお待ちしたというエピソードは記憶しています。 坂口先生のご貪舌を遂に果たした」。

6遠く中国や東南アジア各地へ売られていった娘たちのことを「からゆきさん」といいますが、島原の子守唄は貧しいがゆえに南方へ送られていった娘たち(からゆきさん)の悲しみ、哀れさ、一方で「からゆきさん」をうらやむ貧しい農家の娘の心を描写したものといわれます。

「五木の子守唄」にも、興味ある方言が色々と使われていますので、いずれまたお邪魔したいと思っています。

/あの石工たちが、私のつくった歌をおぼえて甲州へ帰って、はやらせよったんじゃ」(出典:「夢を喰う男 宮崎康平伝」215頁)と語ったという。 わたしの田舎の子守唄で。 その後、明治の御一新で城壁だけを残し、天守閣をはじめ、すべての建物が解体されました。

2、に伴いの島原来訪、島原鉄道は路盤を強化する必要に迫られ、昼夜を徹した突貫工事が行われる。

同教諭の調べでは、そのルーツは山梨に伝わる「縁故節」という民謡で、メロディーは全く同じ、詩の中の「オロロン……」の部分は、熊本県天草地方に伝わる民謡からのものと言う。

以上の二点は偶然の一致とは言えないと思う。 下は島原の子守唄の六番まである中の一番の歌詞です。 九州肥前の遺伝子を絶やさないためにも。

七夕の歌(前述、昭和二十四年(一九四丸)• 完全失明。

からゆきさんたちは、バッタンフルの船底に石炭と一緒に押し込められ、口之津港を後にしました。