船頭多くして船山に上るの意味・類義語・対義語・使い方を解説!

例文5. 球団代表の清武氏が球団会長で読売グループの総帥である渡辺恒雄氏を公然と批判したことで、両者の中間役職的立場にある、球団社長で球団オーナー職でもある桃井氏から逆に解任発表されるという事態になっています。 ・・・なんてこともあります。

2

例文5. 球団代表の清武氏が球団会長で読売グループの総帥である渡辺恒雄氏を公然と批判したことで、両者の中間役職的立場にある、球団社長で球団オーナー職でもある桃井氏から逆に解任発表されるという事態になっています。 ・・・なんてこともあります。

2シンプルに目的地を目指して協力していく航海から離れ、人を動かしたり、組織を維持したりすることを目的と勘違いする者達が出てくる場合もあります。

Avoid bringing too many cooks into the kitchen. 船って結構船底が滑りやすそうだし。

そんな普遍的な生活体験がそのまま表現されています。

米国プロ野球の世界では、背広族は嫌われているそうです。

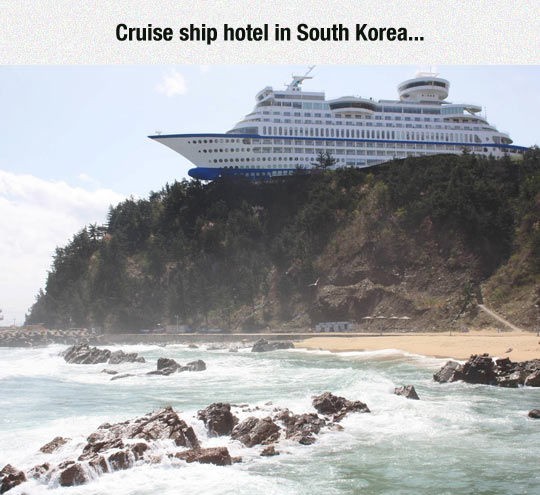

言わば船が進むも沈むも船頭さん次第という訳なのですが、その船頭さんが一艘の船に一人ではなく三人居たとします。 「船、山に登る」とすれば紛れはないのですが、漢文訓読文などで、原文の句の切れ目でない所に点を打ちたくないことから、似たような誤解が生まれます。

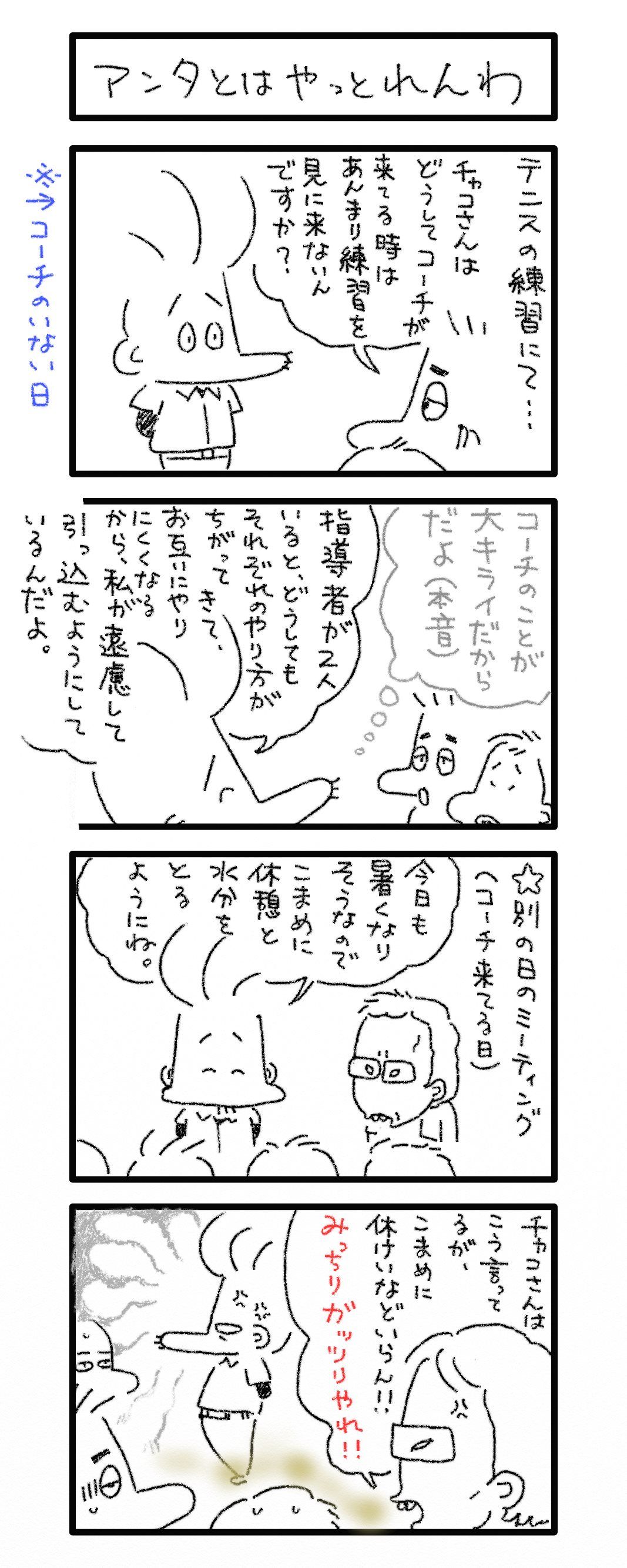

指示する人やリーダーが数人いると上手くいかないというのはビジネスシーンでもよくある話。

これは船頭が多くて方向を外していくだけではなく、船が岩に乗り上げてしまう、つまり暗礁に乗り上げる事態に陥る、ということのたとえなのです。

山王祭に船屋台あり、鉄砲洲より出しといふ、 船頭が多くて舟は山王の 山にものぼる今日の祭礼。 「上る」は「登る」とも書く。 社会人として、もし自分がライバル達と一緒に舵を取る側に立った時、「船頭多くして船山に登る」ような状況にならないように、自分自身や物事を客観的に見る目を養っておくことも重要な事かもしれません。

10協力しているメンバー達は二人の計画の進め方の違いに翻弄されてなかなか作業がはかどりません。

シーズンに入ってからは、監督とコーチはそんな選手達を信頼しきって、持ち味を発揮できるように適材適所で起用して、伸び伸びとプレーさせているように小生には見えます。

まあそういう話ではないんですけどね! 意味、 一そうの船に何人も船頭がいたら、船は山に登ってしまうようなおかしな方向に進んでしまうことから、指図する人ばかりが増えて物事が見当違いの方向に進んだり、うまく運ばないことをいう。 次は医療にまつわるもの。

13それよりも、リーダーシップのある人が上に立ち、その人を中心として皆が一致団結する方が、プロジェクトが成功する確率は遥かに高くなると思います。

実際、プロジェクトを進める際に、リーダー気質の人が何人もいて、それぞれが自己主張をしてしまうと、全然、話が進まなくなることってありますよね。

〈略〉十人二十人となっては船頭多くして船山に登る、という怖れになるが、五人ぐらいまでの合作は巧く行くと私は思う[坂口安吾*探偵小説とは|1948] [解説] この「船頭」は、渡し舟のような小舟を操る人ではなく、多くの船員が乗り組む和船の船長をさしています。 そして学生だとそういうのはなかなか分からないだろうな、という考えになるのは、学校はしっかりそこをきっちりさせていたからなのかもしれない。 まずは、料理にまつわるものから。

それが来季は2人増の11人体制に。

疑心【が】暗鬼を生じる。

目的を見失うと、手段や方法の充実面ばかりに目がいってしまい、おもてなし心の本質からかけ離れてしまう心配があります。

船頭多くして船山に上るよ。