農林 漁業 団体 職員 共済 組合。 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律案

農林年金について

家族埋葬料 休業給付• 4 特例通算退職年金の受給権者(附則第十五条第二号に掲げる者に限る。 一 特例年金給付 二 特例退職共済一時金、特例遺族共済一時金、特例退職一時金、特例減額退職一時金、特例通算退職一時金、特例遺族一時金、特例通算遺族一時金又は特例老齢農林一時金(以下「特例退職共済一時金等」という。 一 戸籍抄本 二 廃止前農林共済法の規定による退職共済年金の年金証書の写し (特例退職共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者となった場合の届出)第十九条 特例退職共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者となった場合(平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者となった場合を除く。

17

(添付書類の省略)第五条 二以上の特例年金給付、特例一時金又は特例退職共済一時金等を同時に請求する場合において、これらの請求書に添付すべき書類に同一のものがあるときは、当該添付書類は、その一通をこれらの請求書のいずれかに添付すれば足りる。

5 組合員は、賞与が金銭をもつて支給されないときその他前項の規定による控除が行われないときは、当該賞与が支給された月の翌月の末日までに、その負担すべき当該賞与に係る掛金に相当する金額をその使用される農林漁業団体等に対して払い込まなければならない。

農林年金について

文部科学省共済組合 - 職員および国立大学病院職員も含む• 改正: この法案の審議経過が掲載されている国会会議録のタイトルと掲載ページを、会議開催日の順に表示します。 臨時的任用職員は、上記職員の勤務時間以上勤務した日が1ヶ月のうち18日以上ある日が引き続き1年を超えると加入できる。 以下同じ。

1

参議院共済組合• 改正:• 改正:• 遺族厚生年金 [ ] 組合員や退職共済年金の受給権者等が死亡した場合に、配偶者等の遺族に支給される報酬比例の年金である。

)については、第四項、第八項から第十一項まで、第十三項及び第十四項の規定並びにこの法律に規定する当該給付の費用に関する規定を適用する場合を除き、廃止前農林共済法の規定及びこの法律によって廃止され、廃止されたものとされ、又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。

農林漁業団体職員共済組合法

Q4 農林年金から請求書が届かない場合はどうしたらよいのですか。 )は、平成十三年統合法附則第四十九条第三項に規定する死亡の届出義務者又は特例年金給付を受ける権利を喪失した者は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に特例年金給付受給権者が死亡したときにあっては死亡を証する書面、特例年金給付受給権者が権利を喪失したときにあっては戸籍抄本を添え、これを存続組合に提出しなければならない。

15

一 施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた障害共済年金の額(旧農林共済法第四十三条第一項の規定により加給年金額が加算されていたときは、当該加給年金額を控除した額) 二 施行日以後における障害共済年金の額(廃止前農林共済法第四十三条第一項の規定により加給年金額が加算されているときは、当該加給年金額を控除した額) 6 職務等による特例障害共済年金は、その給付事由に係る傷病について、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十七条の規定による障害補償が行われることとなったときは六年間、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による障害補償年金若しくは傷病補償年金又は障害年金若しくは傷病年金が支給されることとなったときはこれらの保険給付が行われる間、当該職務等による特例障害共済年金の額のうち、その算定の基礎となっている平均給与月額に十二を乗じて得た額の百分の十九(その受給権者の当該傷病による障害の程度が障害等級の一級に該当する場合にあっては、百分の二十八・五)に相当する額(第三項の規定によりその額が算定される特例障害共済年金のうち政令で定める場合に該当して支給されるものにあっては、政令で定める額)の支給を停止する。

専任でない者• 2)昭和31年7月1日以後の新制度の組合員期間については、遺族厚生年金として、住所地管轄の社会保険事務所に請求します。

農林水産省共済組合

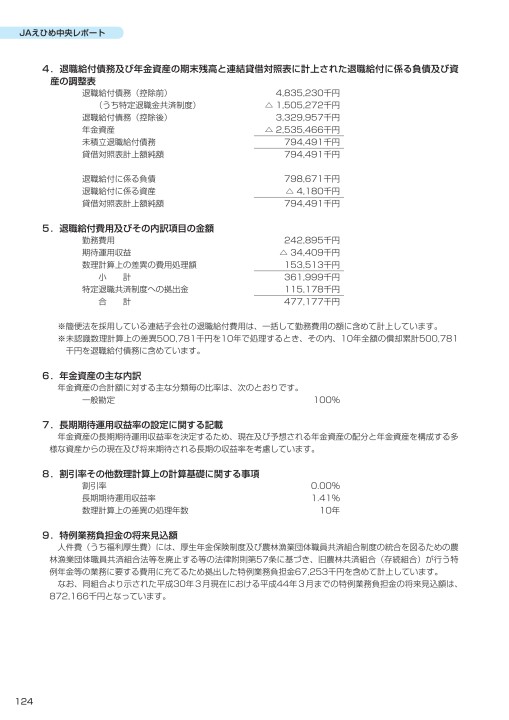

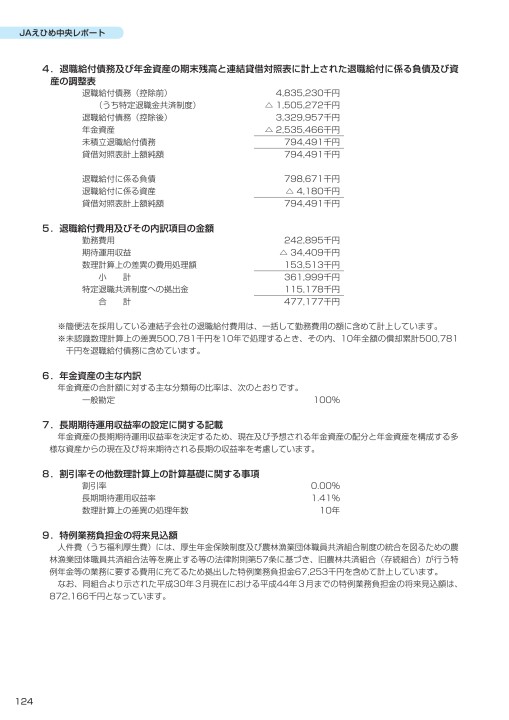

特例年金をもらっていない人は、 特例一時金請求書の提出が必要となります。

農林水産省共済組合

第五十四条第四項中「標準給与の月額」の下に「及び標準賞与額」を加える。 )がある者、特例遺族共済年金等受給権者の代表者及び特例年金給付の全額につき支給の停止を受けている者を除く。 )にあっては、毎年、指定日までに、指定日前一月以内に作成されたその障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書(その障害が結核性疾患によるものであるときは、障害の状態に関する医師の診断書及びレントゲンフィルム。

2

都道府県ごとに1組合• 一 旧農林共済法附則第十八条の二の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の算定の基礎となった期間 二 旧制度農林共済法第三十八条第一項の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の算定の基礎となった期間 三 昭和六十年農林共済改正法附則第五十三条の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の算定の基礎となった期間 四 その他前三号に掲げる期間に準ずる期間として政令で定めるもの 第七条 旧農林共済組合員期間を有する者について、昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第五項第四号の二及び第七号の二の規定を適用する場合においては、これらの規定中「第二項各号(第一号を除く。

一 施行日の属する月から平成十五年三月まで 厚生年金保険法第八十一条第五項に規定する保険料率に千分の二十一・四を加算した率とする。

組織概要|本会のご案内|JA全国共済会【一般財団法人 全国農林漁業団体共済会】

第八章 監督(第72条 - 第75条)• 17 共済組合弘報第736号(2020年4月)を掲載しました 2020. )の規定により前項の申請を撤回しようとする者は、第二項各号に掲げる事項を記載した書類を提出しなければならない。

9

(障害基礎年金の支給要件の特例) 第十八条 国民年金法第三十条の二第一項の規定による障害基礎年金と同一の支給事由に基づく移行農林共済年金のうち附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(附則第二十五条第一項及び第二項、第二十九条第三項及び第四項、第三十二条第一項及び第二項並びに第六十二条から第六十四条までを除き、以下単に「廃止前農林共済法」という。

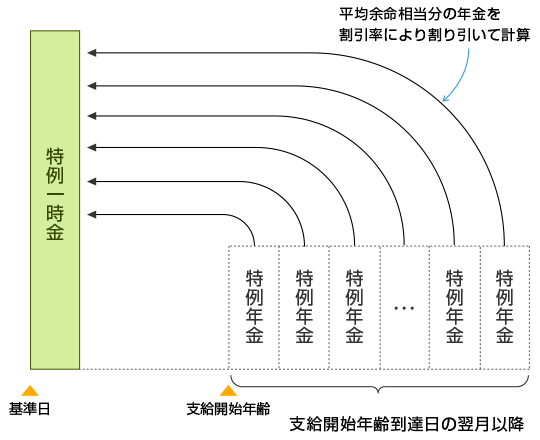

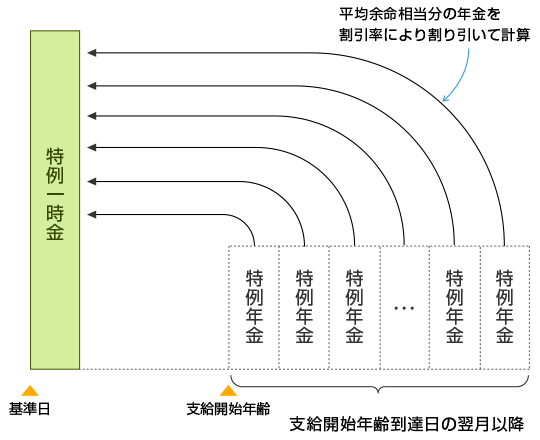

しかし、統合前から農林年金を受給していた受給者、いわゆる統合時既裁定者については、財産権の観点から統合によって年金額が減額となることのないようにしました。

農林漁業団体職員共済組合

一 特例年金給付受給権者の住所、氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号 二 年金証書番号 2 前条第五項に規定する特例年金給付の受給権者にあっては、前項の届書に障害の状態に関する診断書を添えなければならない。 2 前条第二項及び第九項から第十一項までの規定は、標準賞与額について準用する。

1

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する省令の全文・条文

(年金証書の再交付)第九条 特例年金給付受給権者(その特例年金給付受給権者が前条第二項に規定する特例年金給付の受給権者である場合には、特例遺族共済年金等受給権者の代表者。 第三項において同じ。 改正:• (平均標準給与月額の改定) 第十八条 平均標準給与月額の算定の基礎となる標準給与の月額については、第二十一条の規定にかかわらず、組合員期間の各月における標準給与の月額に、附則別表第四の各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額とする。

7

Q&A/手続き

(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない特例年金給付受給権者等に係る届出)第十条の三 存続組合は、機構から特例年金給付受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合又は存続組合が必要と認める場合には、当該特例年金給付受給権者(特例年金給付の全額につき支給の停止を受けている者を除く。 第四十三条第二項中「二十二万四千四百円」を「二十三万千四百円」に改める。

20

7 第三項の規定による退職共済年金については、第二十三条の二第二項第一号中「第三十七条第一項第二号に掲げる額」とあるのは「第三十七条第一項第二号に掲げる額に係る附則第六条の四第四項の規定による減額後の額」と、第二十三条の三第一項中「有するもの」とあるのは「有し、かつ、六十五歳に達しているもの」と、第三十八条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した」とあるのは「六十五歳に達した当時(六十五歳に達した」と、「前条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した額に加給年金額を加算した額とする」とあるのは「附則第六条の四第四項及び第六項並びに前条第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額に加給年金額を加算した額とし、六十五歳に達したとき又は組合員期間が二十年以上となるに至つたときから、当該退職共済年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した」とあるのは「六十五歳に達した」と、第三十八条の二第一項第一号及び第三十八条の三第一項中「第三十七条第一項第二号に掲げる額」とあるのは「第三十七条第一項第二号に掲げる額に係る附則第六条の四第四項の規定による減額後の額」とする。

2 存続組合は、前項の規定により確認を行うものとされる事項について確認を行うことができなかった場合には、同項に掲げる者に対し、当該確認を行うものとされる事項について確認できる書類の提出を求めることができる。