運動と血糖コントロール

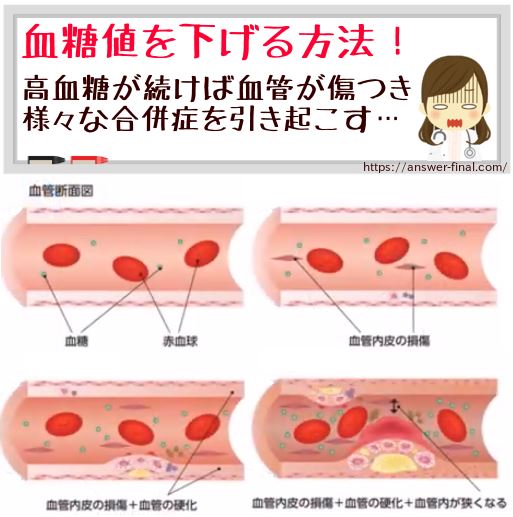

数日間、血糖値を計り続けていると、自分が何を食べると血糖値が上がるのか?そして1日の活動量を通して、血糖値がどれくらい下がるのかが見えてくるので便利です。

16健康診断で血糖値の異常が見つかったあと、医師に運動するようアドバイスされ、思わずため息をついた方もいらっしゃるでしょう。

10分でも運動する習慣化が大事 「毎日1時間以上の運動」と聞くだけで拒絶反応が起こるかもしれません。

網膜症を発症し、眼底出血が見られる場合• 食後すぐは食べ物を消化するために胃に血液が集まっている時間帯です。 水分や栄養を充分に体内に補給し、それらが身体に吸収されたタイミングで運動を始めるのがよいでしょう。

13血糖値と運動の関係 食事の影響を受けるイメージの強い 血糖値ですが、血糖値のコントロールには 運動も必要不可欠です。

それが終わったら、逆の手足を前にだして、腕立て伏せをします。

このホルモンのステロイドが肝臓でのタンパク質の糖化を促進して、血中に糖を放出することで血糖値が上昇します。

運動できない場合の対処法 毎日仕事や家事で忙しい生活を送っていると、たとえ30分でも運動のためにまとまった時間を確保することは簡単ではありません。

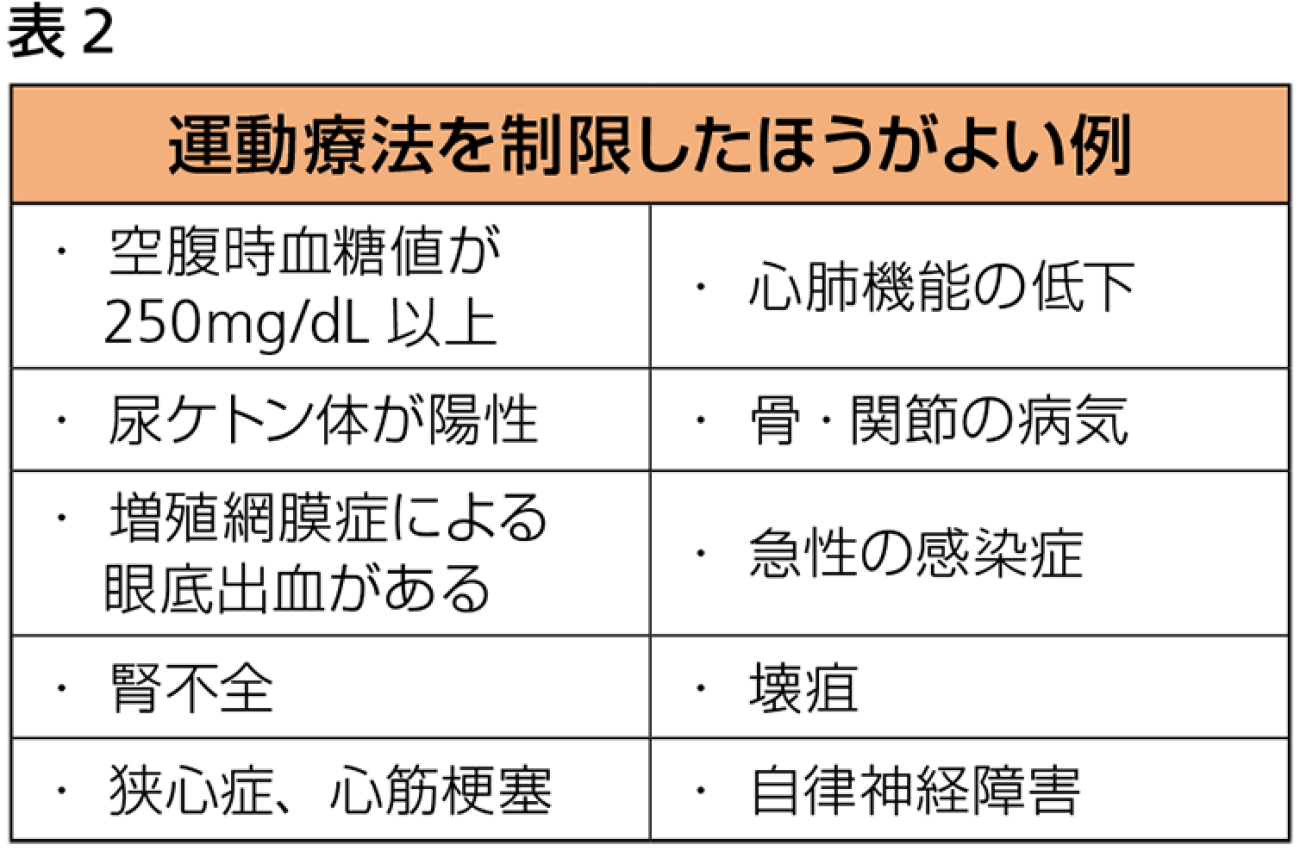

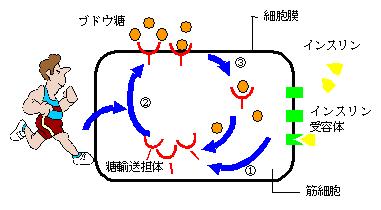

運動をすることで インスリンの働きが良くなり、血糖値を下げることができます。 腎疾患が進行している場合• 運動は腎臓の合併症対策にも有効 糖尿病腎症は糖尿病の3大合併症のひとつに数えられます。 かといってむしゃらに行えば良い結果になるとはいえません。

14筋肉は高血糖を予防します。

ですから、つま先立ちも、1セット30回を目安に、なるべく多く行いましょう。

そのためには日頃の小さなルールの積み重ね覚えておきましょう。 血糖値の上昇は食後5~10分で上がり初め、個人差もありますが大体食後40~60分位でピークを迎えます。 問題なのは血糖値が上がった時と下がった時の差なので、「上がりすぎないようにする」ことも重要です。

番組で紹介された内容以外にも、より詳細な情報がまとめられていますので、気になる方は、ぜひお買い求めくださいね。

ただがむしゃらに運動をしても長続きしないですし、身体を壊してしまう危険性すらあるわけですね。

足元が不安な方は、壁や机に手を添えましょう。

つまり、食後にちょこっと「スクワット(筋トレ)&ウォーキング」をするのです。

早食い禁止 噛まずに飲み込むような早食いは、血糖値が上昇します。 インスリン受容体は インスリンの働きを誘起するタンパク質であり、 筋肉量が減るとインスリン受容体も少なくなることから、糖の消費がされにくくなってしまいます。 血糖値が高くなるのは、血液中のブドウ糖が溢れかえっているから。

尿ケトン体が中程度以上の陽性• 7ポイントもHbA1cを改善できることが分かりました。

運動は慣れないと面倒くさいもので、新たなストレスの原因にもなりかねません。

中でもスクワットは ゆっくりと呼吸を整えながら行うことで下半身の筋肉をしっかり鍛えることができ、効果を得やすい筋トレです。 運動をすると、基本的には下がる傾向にあり、空腹できつい運動をした場合には低血糖をおこしてしまうことがあります。 ブドウ糖をもっとも多く取り込む器官は筋肉です。

7働きがあります。

暑いからといって、ポカリやアクエリなどをがぶ飲みしない• 運動は血圧や中性脂肪を下げ生活習慣病を予防 血糖値が高くなると、血圧や中性脂肪も上がり他の生活習慣病リスクも上昇させてしまいます。