令和 2年(2020)暦要項 二十四節気および雑節

実際に虫が活動を始めるのはもう少し先。 しっかりと防寒の備えをしておきましょう。 この二十四節気は、今でも季節の移り変わりを表す言葉として用いられ、ニュースなどでも採り上げられるのを時々耳にします。

20

実際に虫が活動を始めるのはもう少し先。 しっかりと防寒の備えをしておきましょう。 この二十四節気は、今でも季節の移り変わりを表す言葉として用いられ、ニュースなどでも採り上げられるのを時々耳にします。

20この期間は、土公神 どくじん が支配するといわれ、土を犯すことは忌むべきこととされた。

地上に目を移せば、百花が咲き競う季節である。

ほんの半月前、まだ柿の実があった頃には夜明けから日暮れまで群れでやってきて甘い柿の実をついばんでいたメジロや時おりけたたましい鳴き声とともにやってきて柿の実をつついていたヒヨドリも、柿の実を食べつくした今は、赤い実はあっても、ほとんど姿は見せません。 秋分 しゅうぶん 太陽が真東から昇って真西に沈み、昼と夜の長さがほぼ同じになる。 春はもう目前である。

12動物の中にあって、ヒトのいちばんの特徴は二足歩行です。

また、地球は1日に1回転します。

夏至 げし 昼間が最も長く、夜が最も短い日。

夏季の真ん中にあたり、梅雨の真っ盛り。

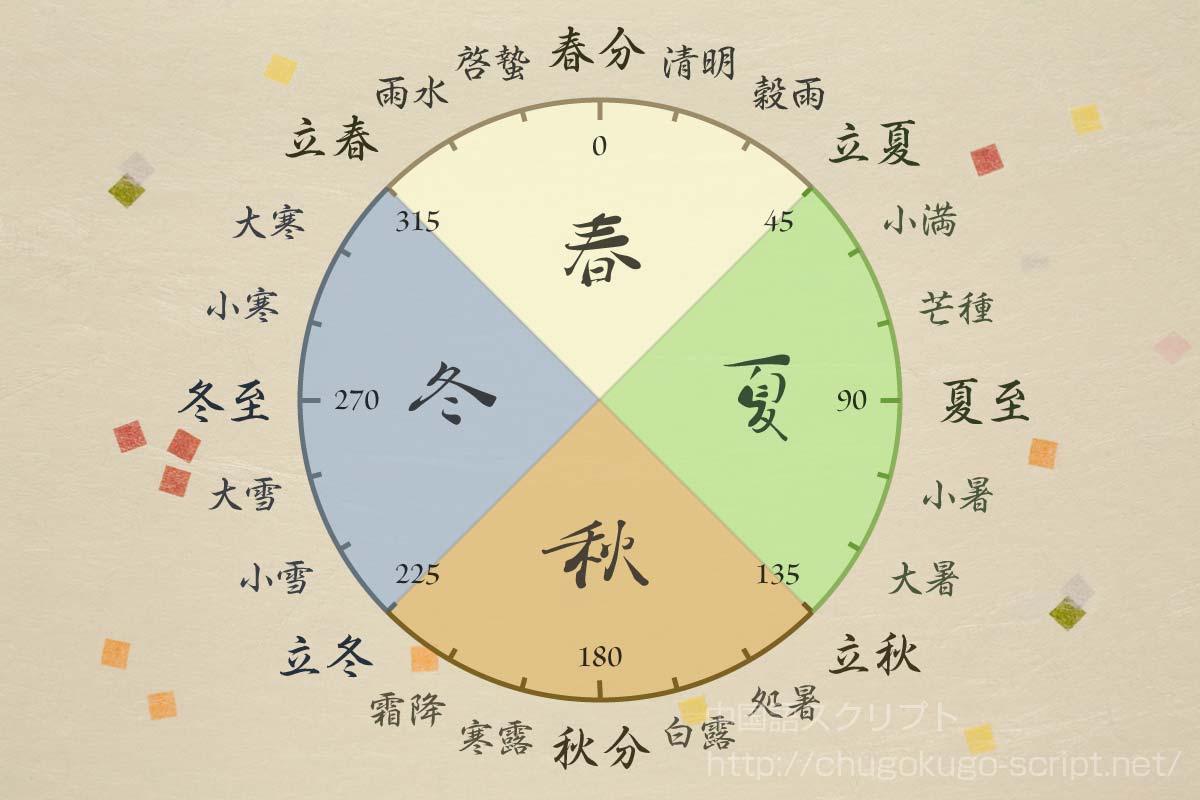

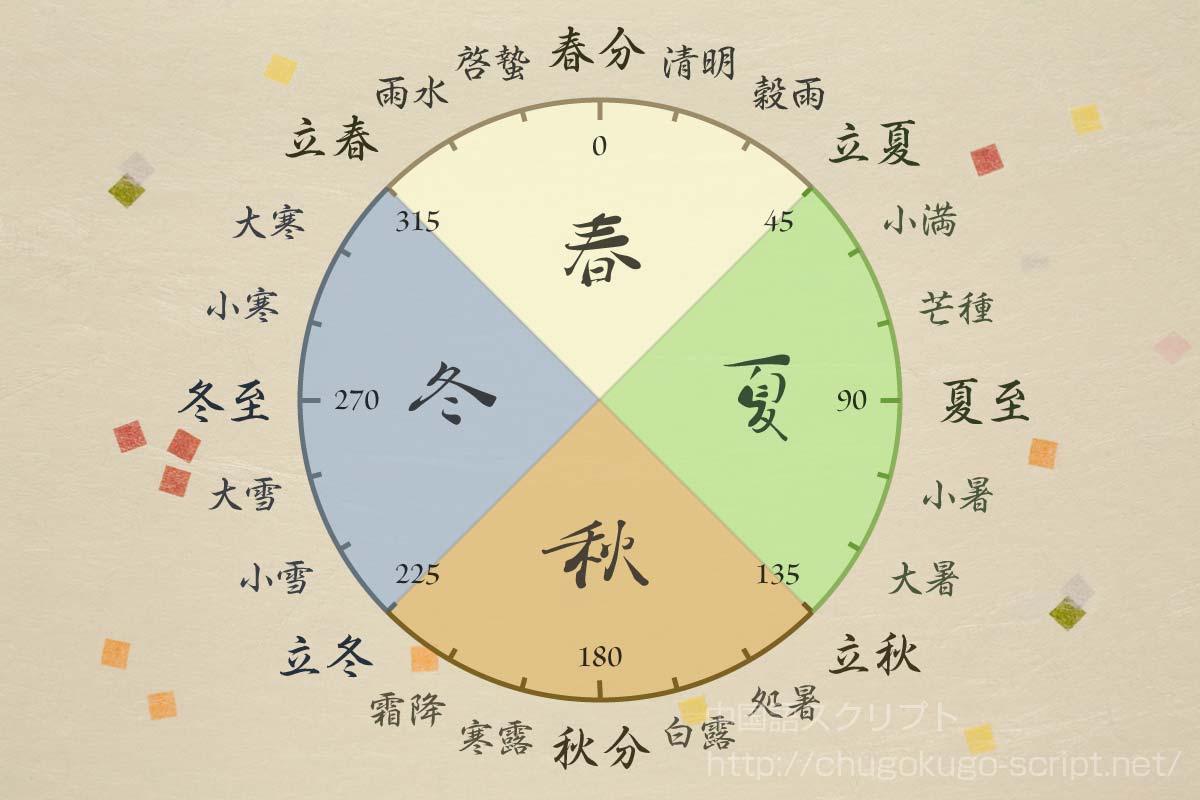

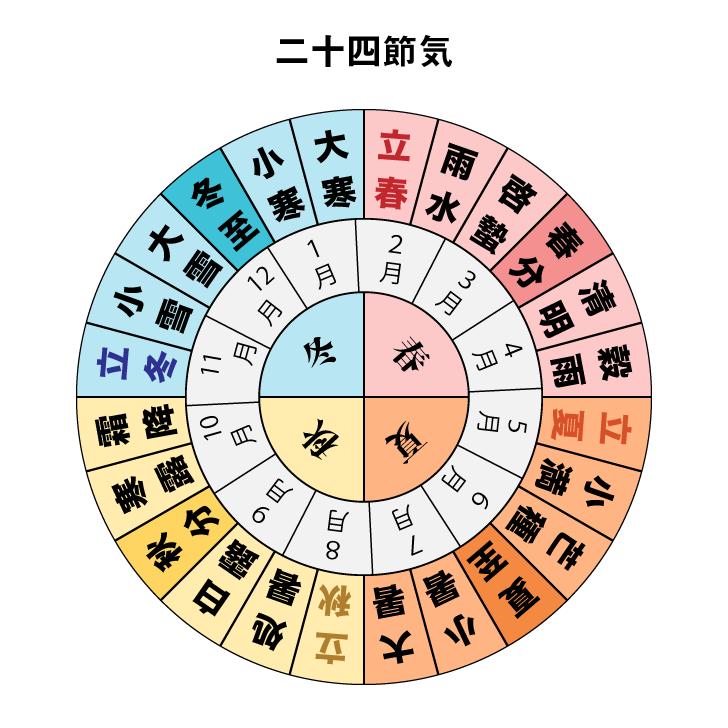

二十四節気は中国から伝わったものをそのまま使っていました。 簡単に言えば、字の通り24個の季節ということです。

草花に朝露が盛んにつく頃 9月8日頃 昼と夜の長さが同じになる日 早い所では稲刈りが始まる時期 9月23日頃 寒露(かんろ) 秋も深まり、冷たい露が草花に降り始める時期 10月8日頃 霜降(そうこう) 霜が降り始める時期 10月24日頃 二十四節気の意味~冬~ 二十四節気名 意味 新暦での時期 冬の始まり 11月7日頃 小雪(しょうせつ) 肌寒くなり、初雪が降る時期 11月22日頃 大雪(たいせつ) 雪も盛んに降り積雪がみられる時期 12月7日頃 1年で最も昼が短く夜が長くなる日 12月21日頃 小寒(しょうかん) 寒の入りとされ本格的な寒さの到来。

まず「春・夏・秋・冬」の中心を決めるために4つに分けます。

二十四節気の覚え方 二十四節気の中にはよく使われるものとあまり見かけないものがあります。

雑節には、節分・彼岸・八十八夜・入梅・半夏生・土用・二百十日などがあり、このうち彼岸や節分は現代の日本でも行事として残っていますね。

をさらに約5日ずつの3つに分けた期間のこと。

入梅 にゅうばい 暦の上での梅雨入り。

二百十日 にひゃくとおか 立春から数えて210日目。