気象庁

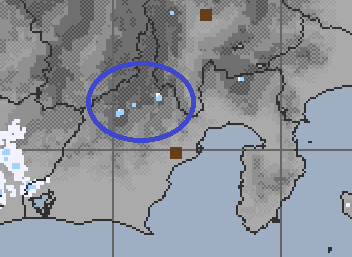

降水域が回転しながら移動している場合、低気圧性の対流であることが多い。

2各レーダーの運用休止期間中は、そのレーダー付近の発生確度が出現しにくくなる場合があります。

複数の積乱雲()が接近して発生した場合、それらが集まってと呼ばれる循環を始めることがあるが、このようなときに見られるエコーである。

札幌(毛無山)• 2005年度 東京• 2008年度 札幌、福井、大阪、広島、石垣島• 函館(北海道)• 出典 : - 気象庁>知識・解説 、2015年11月閲覧 参考文献 [ ]• 降水強度が強い部分が鉤(フック)または釣り針状に分布しているものを言う。 新潟(多宝山)• 障害物があるとその影となる部分の観測がしづらいため、高い山の山頂などに設置されることが多い。 ラインエコー、線状エコーなどと呼ぶ。

6なお、発生確度1や2が予測されていない地域でも雲が急発達して竜巻などの激しい突風が発生する場合がありますので、天気の急変には留意して下さい。

- 気象庁在籍時代、富士山頂気象レーダー設置に尽力した。

フックエコーの規模は数km〜数十kmと小さく、この規模に合わせて観測しなければならない。

ドップラーレーダー [ ] 詳細は「」を参照 電磁波を放射し、大気中の雨や雪によって反射して返ってくる電磁波を分析する点はマイクロ波レーダーと同じである。

ドップラーレーダーでは、マイクロ波レーダーの降水強度にあたるものとして風速、時間変化に当たるものとして風向を把握することができ、これらからも気象現象の特徴をつかむことができる。

エンゼルエコー [ ] エンゼルエコーとは、雨や風など以外に起因するエコーのことである。

活動度1は、「雷可能性あり」で、1時間以内に落雷の可能性があることを意味します。 設備の規模が大きいため地上にしか設置されていなかったが、1990年代ごろから軽量化と小型化が進みにも搭載できるようになった。 これは、竜巻の親雲である積乱雲のこう水域から竜巻の方向に向かって鉤状に伸びる。

6雨や雪の位置と密度も観測することができるが、最大の特徴はに伴うの偏移を観測できる点である。

725GHz)を利用する。

このため、発生確度1以上の地域では、見逃しが少ない反面、予測の適中率は1~7%程度と低くなります。 新型の二重偏波気象レーダーは、水平と垂直の2種類の方向に振動する電波を利用して観測する。 の可視光・赤外雲画像では一部しか把握できなかったり、上層雲に隠されて見えなかったりする気象現象も、レーダーエコー画像により観測できる。

レーダーエコーの画像は雨雲の位置や雨量などの分布を示している。

ラインエコー [ ] ラインエコー、アメリカ東部、2001年11月10日。

気象研究所、気象研究所技術報告 第19号 「ドップラーレーダによる気象・海象の研究」 第4章、1986年3月•。 では、や、を運用・管理する為に多くの気象レーダーを気象庁とは別に独自に設置している。 荒天時に雨雲と風の移動を観測するのに適したドップラーレーダーだが、晴天時は電波を反射する雨粒が無いため風の観測ができない。

82007年度 釧路、函館、松江、福岡、種子島、沖縄、室戸岬• 通常は、風速や風向を立体的に捉えるために、2つ以上の複数のレーダーから得られた情報を解析して推定する。

降水粒子の半径は1程度であり、によるもので、探知可能距離は数十〜数百程度。

発生確度1は、発生確度2で見逃す事例を補うように設定しており、広がりや出現する回数が多くなります。 多数のボウエコーが直線的に並んだものをシリアルデレチョ、持続時間が長く非常に長い距離を移動するボウエコーをプログレッシブデレチョ、両者の性質を持ったボウエコーをハイブリッドデレチョと呼ぶ。 電波屈折率の変化によるものは、波長が単位のドップラーレーダーで観測できることが知られている。

11と呼ばれる細長い発達した積乱雲の発生時には、必ずと言ってよいほど見られるエコー。

竜巻などの激しい突風は、人の一生のうちほとんど経験しない極めて希な現象です。