「節分とは」をわかりやすく解説!イワシを飾るところも!由来は?|mamagirl [ママガール]

つまり、節分は春夏秋冬いつでもあるものなのです。 しかしこれは神社によっては行っていない場合もあるので、必ずご確認下さい。 塩で清めて紙に包む もっともお手軽なのは塩で清めて包む方法でしょうか。

4

つまり、節分は春夏秋冬いつでもあるものなのです。 しかしこれは神社によっては行っていない場合もあるので、必ずご確認下さい。 塩で清めて紙に包む もっともお手軽なのは塩で清めて包む方法でしょうか。

4肌の色は「赤鬼」「青鬼」「緑鬼」などと分けられています。

has-ex-f-border-color::before,. 柊鰯の由来 平安時代、紀貫之の土佐日記には、 「小家の門の端出之縄(しりくべなは)の鯔(なよし)の頭、柊らいかにぞ。

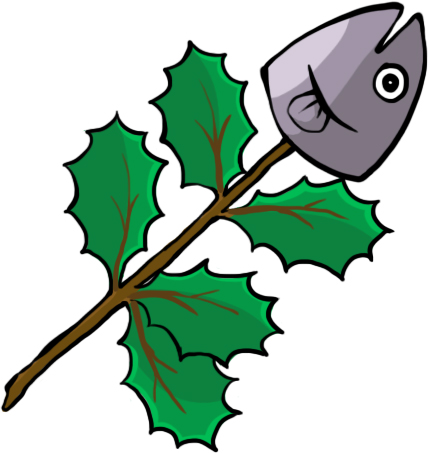

柊鰯は、柊の小枝に焼いた鰯の頭を刺して作るものですが、古くは平安時代には、この柊鰯は行われていたと土佐日記に記されています。 西日本では、やきさし、やいくさし、やっかがし、やいかがし(焼嗅)とも言う。

11また魔除けだけでなく、防犯目的で庭木に選ぶ方も多いようです。

(笑) スポンサーリンク イワシを食べる理由 昔は節分が大晦日にあたり、大晦日は陰の気がもっとも強い日で、 鬼は陰の象徴として生臭いものが好きだと考えられていました。

汁物にすることで、恵方巻のお供にもぴったりなので、節分に作るのにおすすめです。

今年の節分はいわしを試してみては。

important;margin-top:8px;padding:0 10px! いわしを飾る際には、お住まいの地域の年長者に正しい期間を確認してみるのもいいだろう。

鬼が嫌う、というほど匂いが強いので、梅などと煮て食べる調理法も一般的ですよね。

important;padding:5px 2px 5px 0;text-decoration:none! 今回は イワシ&大豆〜節分に食べる最強コンビの食養生とは? というテーマでお届け致します。

柊鰯の処分方法 続いて立春になり柊鰯を外しますが、 その処分方法について少し悩むかもしれません。

ぜひ子どもといっしょに節分行事を行い、無病息災を祈り、春の訪れの心構えをしていきましょう。

それからしばらくたち、節分の日の夜、鬼ができぼしを探しにおじいさんたちの家にやってきた。 いわしの頭に柊の枝を指したものを、「柊鰯(ひいらぎいわし)」と呼ぶ。

12新しい生活のスタートや計画も、春は積極的になりますよね。

このふたつを組み合わせて魔よけとして玄関に飾ると鬼が逃げていく、というわけです。

まとめ ・節分では葉のついた柊の枝に鰯の頭を刺した「柊鰯(ひいらぎいわし)」という節分飾りを玄関先に飾ります。 節分にいわしを飾る地域、食べる地域は? 今でも奈良県を中心とした西日本、福島や関東地方の一部でいわしを飾る風習が残っている。

10鬼は、臭いものや尖ったものを嫌うとされたためです。

飾る場所としては、鬼が入ってこないように 「玄関」や 「軒先」…家の入口がグッドですね。