遺族年金制度とは

大切に保管しておきましょう。

10また、本稿は執筆者が各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性について執筆者及び三菱UFJ信託銀行が保証するものではありません。

実は亡くなった人との関係によって、受給資格(年齢制限)や期間が決まっている場合もあるのです。

受給するための条件 遺族厚生年金を受給するためには、亡くなった人が、生前にきちんと保険料を納めていることが条件になります。

子どもがいる妻及び30歳以上の妻は、一生涯受給することができます。

ただ、大黒柱の収入に全て依存していなければならないわけではなく、 一部分でもよいということになっています。

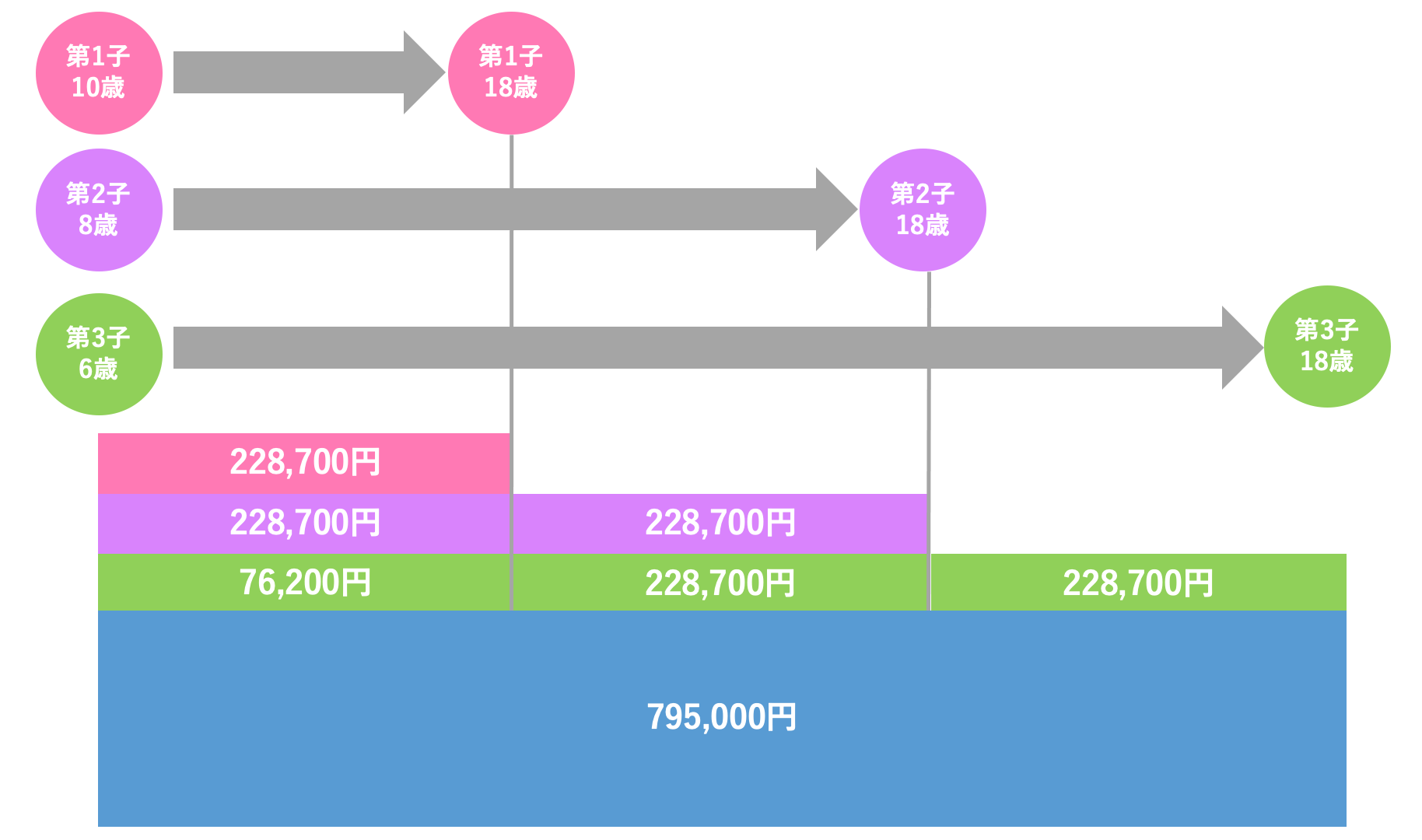

子どもとして認められるのは「18歳に到達する年度末まで」もしくは「1級・2級の障がい状態にある20歳未満」です。

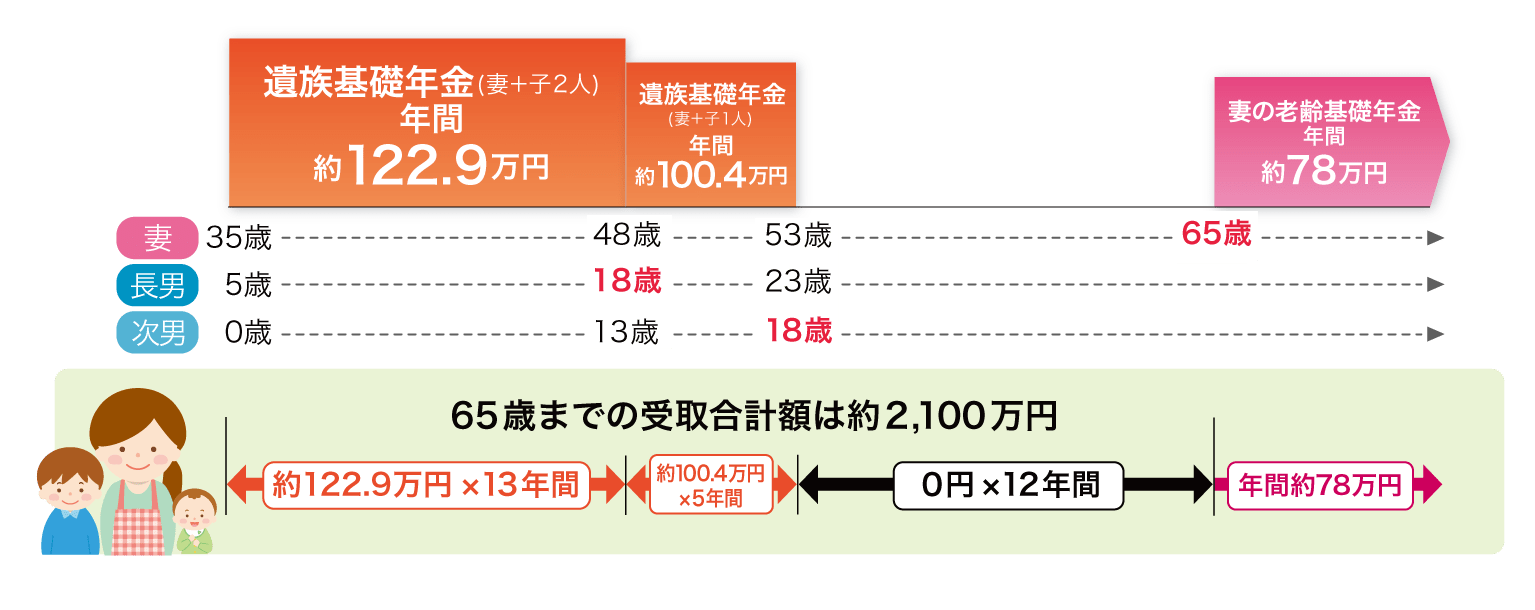

また、子どもが上記の年齢を超えるなどして遺族基礎年金の支給対象から外れた場合は、その人数分の子の加算が減額され、支給対象となる子どもが1人もいなくなれば、遺族基礎年金は支給されなくなります。

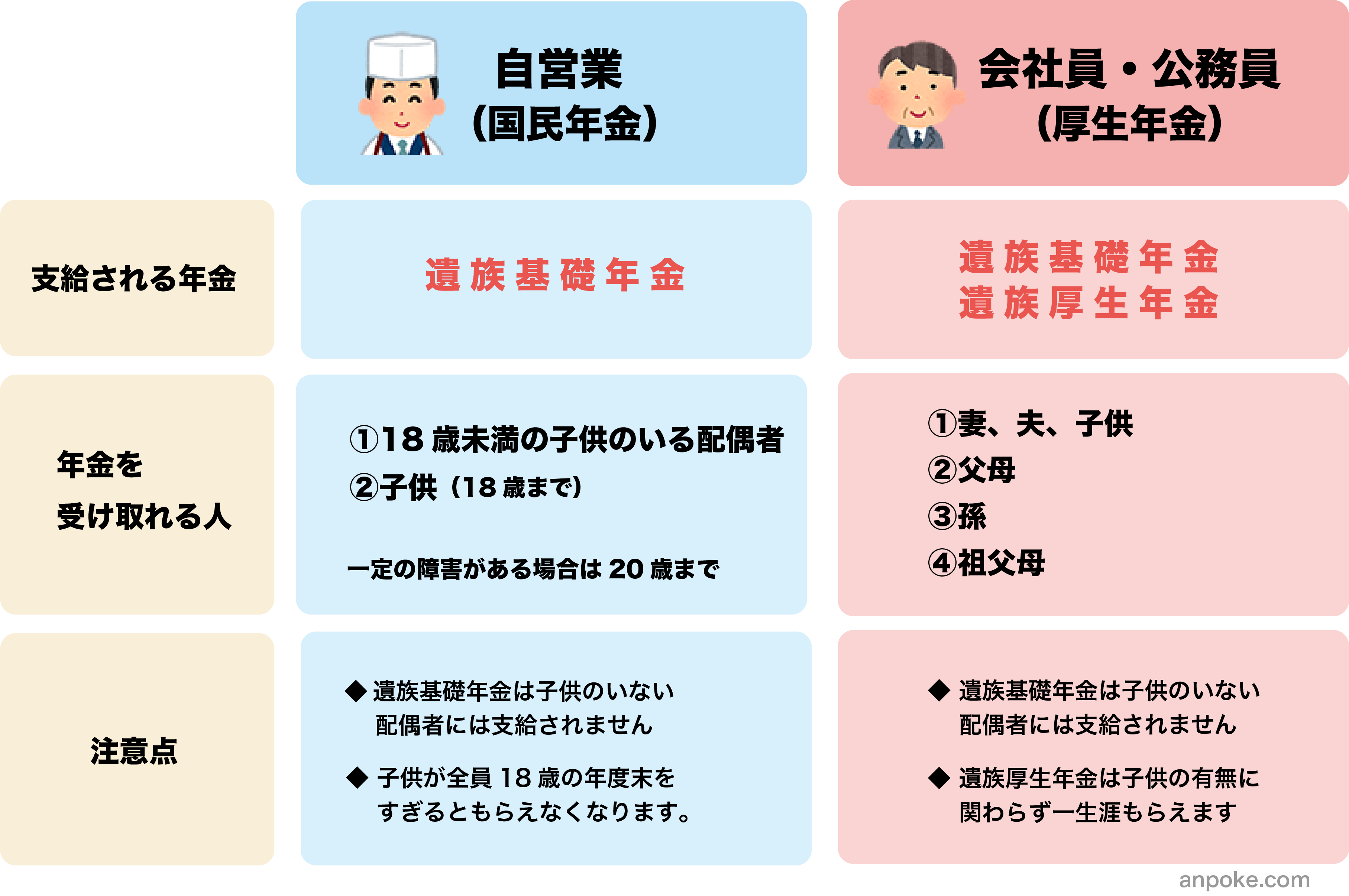

19一方、「子」のない配偶者は、遺族基礎年金が支給されません。

日本年金機構では「生計を維持されている」とは、原則として次の要件を満たすものとしています。

いつ一家の大黒柱が亡くなるという不測の事態が起きるか分かりません。

遺族年金の受給条件 遺族年金は申請すれば誰でも受け取れるわけではありません。

配偶者が受給している場合、子どもが18歳を迎えた年度の3月31日までが受給期間となります。 参考: 遺族年金を受給するまでの流れ 手続きを行ってから実際に遺族年金を受給するまでの流れを把握しましょう。

318歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか60歳以上または一定障害の兄弟姉妹• 遺族厚生年金の基本受給条件 遺族基礎年金を受給するには、以下の5つのうちいずれかに該当をする必要があります。

【参考】日本年金機構ホームページ「遺族年金について」詳しくは 【参考】日本年金機構ホームページ「年金Q&A」詳しくは 【参考】国税庁ホームページ「遺族の方に支給される公的年金等」詳しくは ご留意事項• 遺族年金の手続き期限 遺族年金の申請手続きが行える期限は 「5年以内」です。

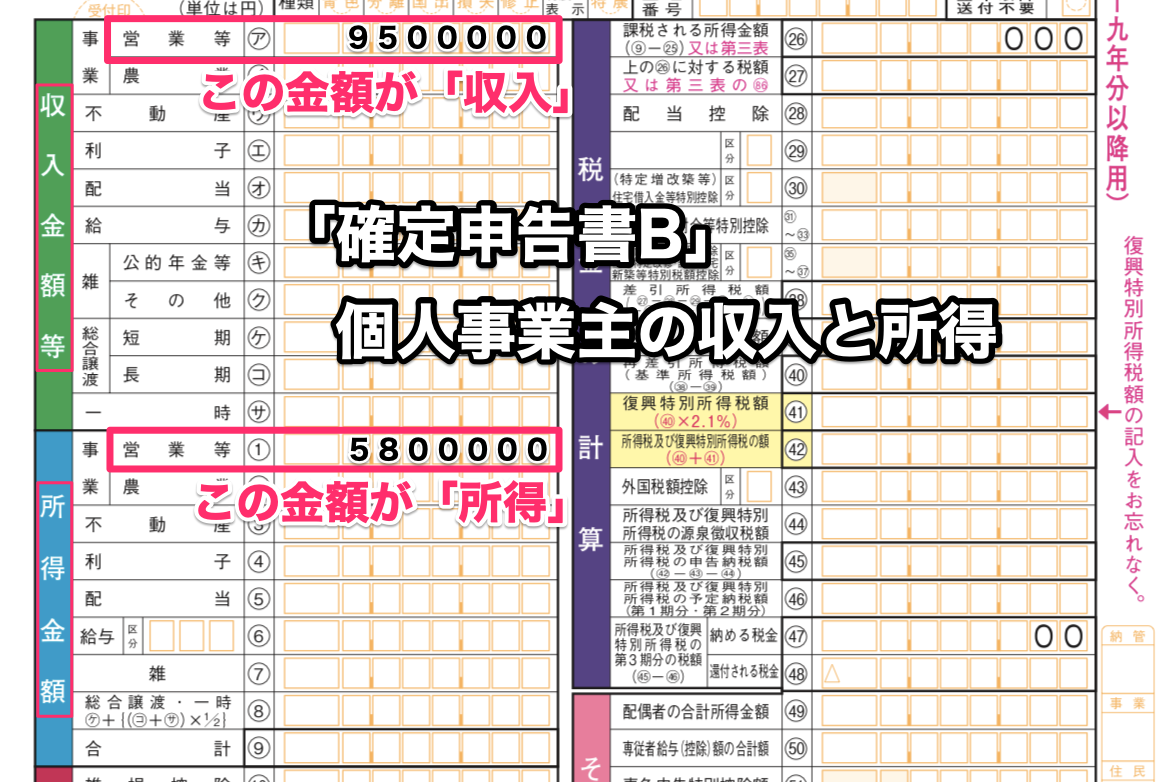

年間の合計所得が38万円以下であること(令和2年分から48万円に変更されます)• 受給者の要件によっては期間限定で受給が終わるもの、また年齢制限等によって支給停止となるものもあります。

1560歳になってから 夫(父母、祖父母)に遺族厚生年金が出る場合は妻(子、孫)が亡くなったときに、自分は55歳以上であることが条件で、実際に遺族厚生年金がもらえるのは自分が60歳になってからです。

遺族年金の振込先通帳• 年金についての手続きはどのように行えば良いのでしょうか。

亡くなった人の職業や家族構成などによって、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」のいずれか、もしくは両方の年金を受給することができます。

「遺族厚生年金」は、遺族に対して「厚生年金」から支給される年金で、子どもがいなくても支給されるように定められています。