瑞雲舎のほんだより

このように多くの異本が出回った中で、岩波書店版は最初に広く普及したものであったことから、オリジナルと違う絵が使われていたにもかかわらず、日本ではいわゆる定本と見なされてきた。

このように多くの異本が出回った中で、岩波書店版は最初に広く普及したものであったことから、オリジナルと違う絵が使われていたにもかかわらず、日本ではいわゆる定本と見なされてきた。

今回、『ちびくろ・さんぼ』の復刊にいたるまでには紆余曲折があり、大変なエネルギーが必要だった。

1971年と1976年には刊行の教科書『しょうがくしんこくご 二年上』に掲載されている。

そして、最後には、トラ同士がサンボをめぐり喧嘩して 木の周りをグルグルまわリ始めます。 、絵 『ちびくろ・さんぼ2』訳、瑞雲舎。 瑞雲舎は、その後も、もともとは岩波版1冊に収められていた、もうひとつのストーリーを別冊にして『ちびくろ・さんぼ2 』、ヘレン・バンナーマンによる別の絵本を原作としたストーリーを『ちびくろ・さんぼ3』と銘打って出版。

子供の頃なので出版社等全く手がかりはないいんですが・・・。

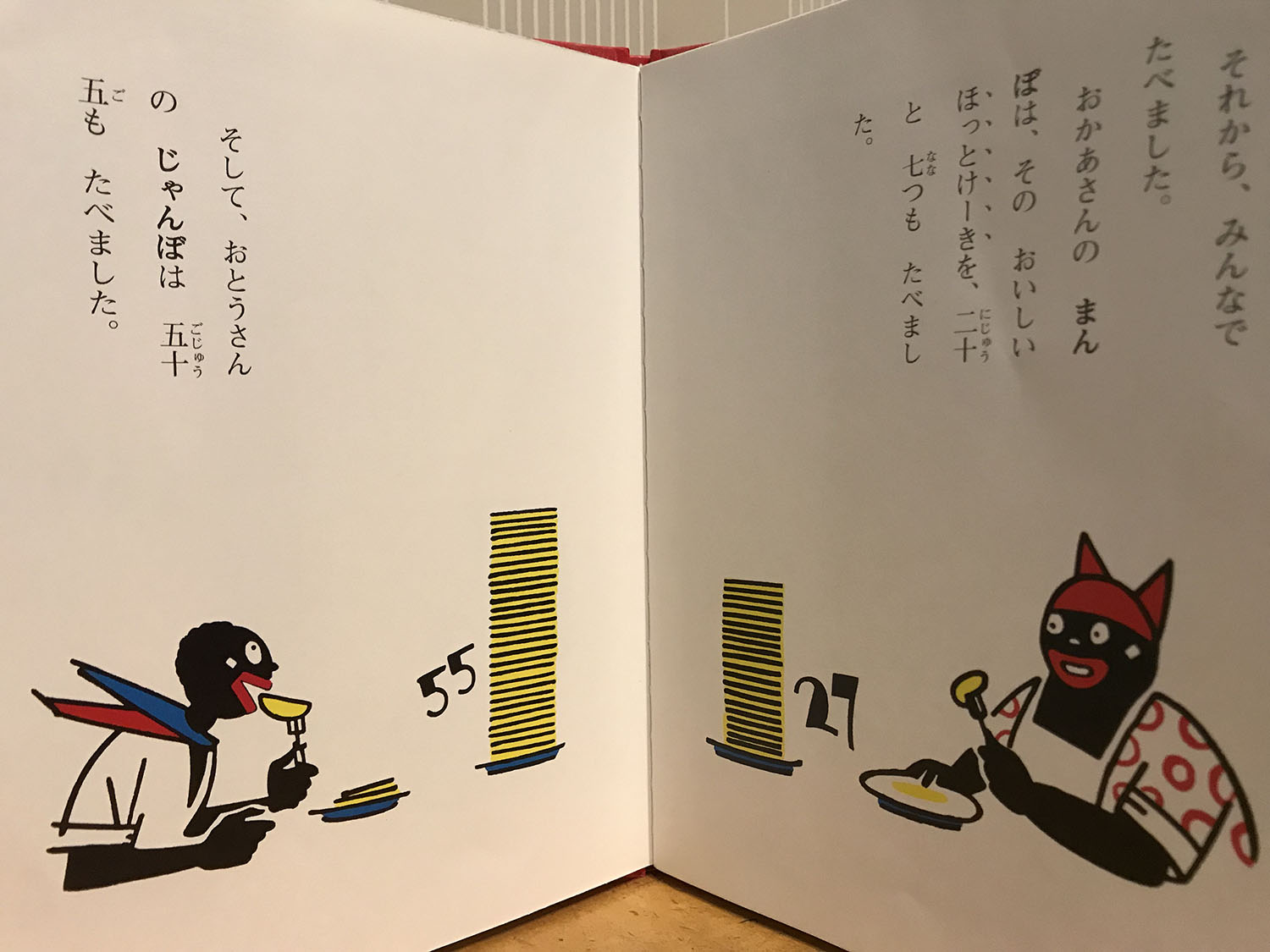

このバターにマンボママは大喜び。

そのうえ、著作権に対する意識がこれだけ高まっている昨今になってもまだ、フランク・ドビアスの絵を真似た、盗作とすら言えるような絵本が出版されています。

8さんぼは、家から長い釘と金づちを持ってきて打ちつけますが、空に近くなるほど細くなるので途中で上れなくなってしまいます。

その時にさんぼのズボンのポケットから赤いカエルが飛び出して……。

また彼の著書には『ちびくろサンボ』擁護の立場に立ってその経緯や差別論に関する議論をまとめた『ちびくろサンボよ すこやかによみがえれ 』がある。

『ちびくろ・さんぼ』に限らず、本を読んで持つ感想は人それぞれです。

しかし、こうして抗議が行われたとき、企業側は「使用中止・商品回収・絶版にした理由」を明確にしなかった。 さらにブラック・イズ・ビューティフルという黒人の意識運動で「くろ」は無罪放免となり、 サンボという言葉はニガー、黒んぼと同じ差別語という理由が浮上した。

9当然、差別を助長するのを目的として公開するわけではありません。

しかし、さんぼは立派な服やくつなどを手放すことでなんとか生き延びることに成功。

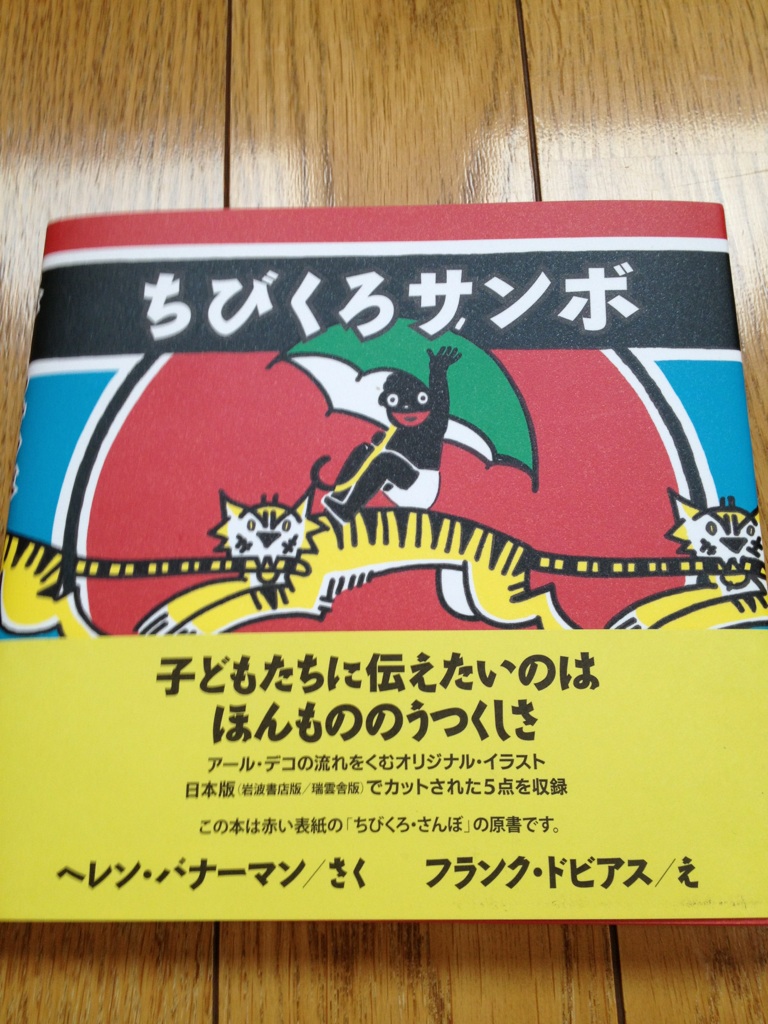

子ども達に伝えたいのは、原書にしかない本物の味わい。 トラたちは、サンボが渡した服や靴で着飾って「自分が一番立派だ」と争って互いに譲らず、いがみ合って木の周りをぐるぐると追いかけるうちにドロドロに溶けてギー(インドのバター)に。

13手がかりのある方、お願いします。

と思い出したのです。

それを思うだけでも勇気づけられますよね。

両者のやりとりは改作者こと松本大学教育学部教授のウェブサイト の該当ページ に公開されている。

そういう事情でなくなっていたんですね。 一斉絶版以前の日本版での設定 [ ] ストーリーは上述の通りであったが、当時発行された多くの本は、細かい設定を若干オリジナルから改変したところもあった。 親の世代にとっては「ちびくろ・さんぼ」と聞くと、「懐かしい」というイメージがある方が多いかもしれませんね。

結果、小学館、講談社、学習研究社、岩波書店などの出版社が続々と絶版を決定。

Lester, Julius; Jerry Pinkney Illustrator 1996. これらも『ちびくろサンボ』絶版がもたらした、思わぬジェネレーションギャップと言えそうですね。