100円未満・1,000円未満の切り捨て【税金計算】消費税相当額の処理など

本体価格がわかりにくかったり、税込価格に誤解が生じると、会計時などにトラブルを招くおそれがあります。 一方、軽油引取税の納税義務者は軽油の購入者(お客さん)であるため、販売者(ガソリンスタンド等)は、お客さんが納付すべき軽油引取税をお客さんの代わりに納付するために預かっているだけにすぎないため、軽油引取税相当額は資産の譲渡等の対価には含まれません。

17

本体価格がわかりにくかったり、税込価格に誤解が生じると、会計時などにトラブルを招くおそれがあります。 一方、軽油引取税の納税義務者は軽油の購入者(お客さん)であるため、販売者(ガソリンスタンド等)は、お客さんが納付すべき軽油引取税をお客さんの代わりに納付するために預かっているだけにすぎないため、軽油引取税相当額は資産の譲渡等の対価には含まれません。

17税抜価格が表示されていれば確かめる人もいるかもしれません。

08)と一致します。

軽油にかかる消費税の計算方法 例えば、1リットルあたり税抜115円でガソリンを販売しているガソリンスタンドがあったとすると、ガソリンにかかる消費税は、増税前と増税後でそれぞれ次のように計算します。

相手もこちらと同じように個人の場合は、源泉徴収義務者でない可能性が高いです。

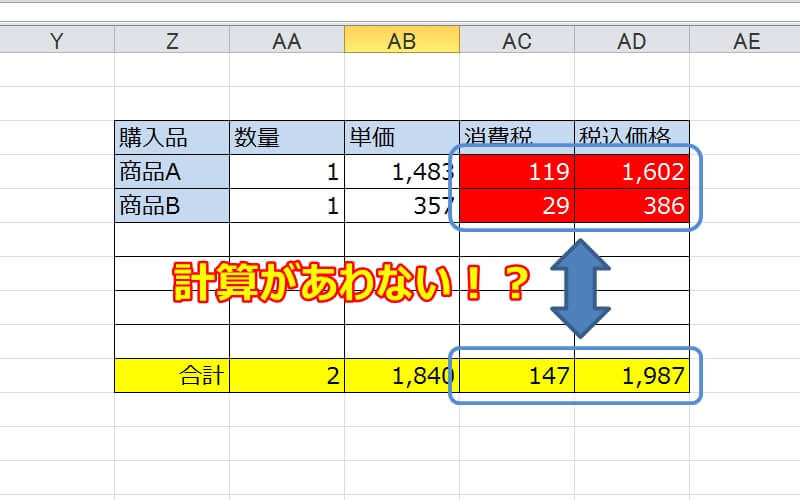

切り捨てでも損はしないと考えてオッケー 経理の仕方や条件などにもよりますが、基本的にものを売って消費税をいただくときに切り捨てたからといって企業に損失が出たというほど影響することはありません。 それでは、消費者がお店に支払った税金はどのような計算を経て納税されているのでしょうか。 4円ですが、日本の流通通貨の最小単位は1円なので、消費者は正確な金額を支払うことができません。

[形式を選択して貼り付け]ダイアログボックスでは、 [乗算]にチェックを入れてから[OK]を押します。

Squareブログ編集チームでは、記事を通してビジネスの立ち上げから日々の運営、成長をサポートします。

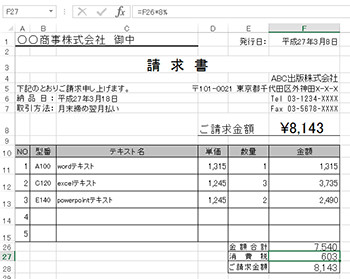

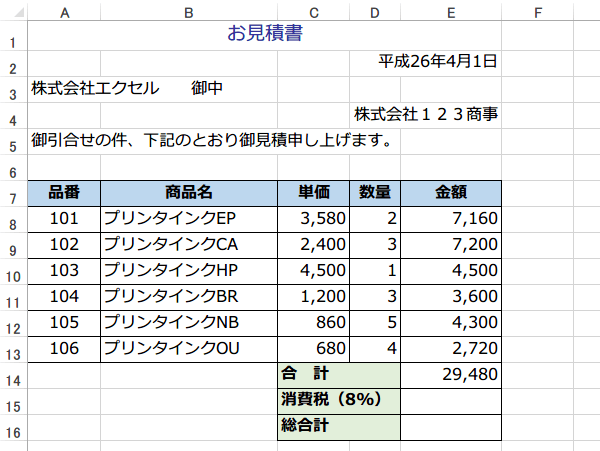

それにしても消費税はどんどん上がっていきますね・・・。 その 結果を見積書や請求書に明記して、取引先へ送付しましょう。

11法令的には切り捨てじゃなく切り上げでも四捨五入でもなんでもいい 実のところ、 法令的にいえば切り捨てじゃなくて切り上げでも四捨五入でも好きに計算してオッケーです。

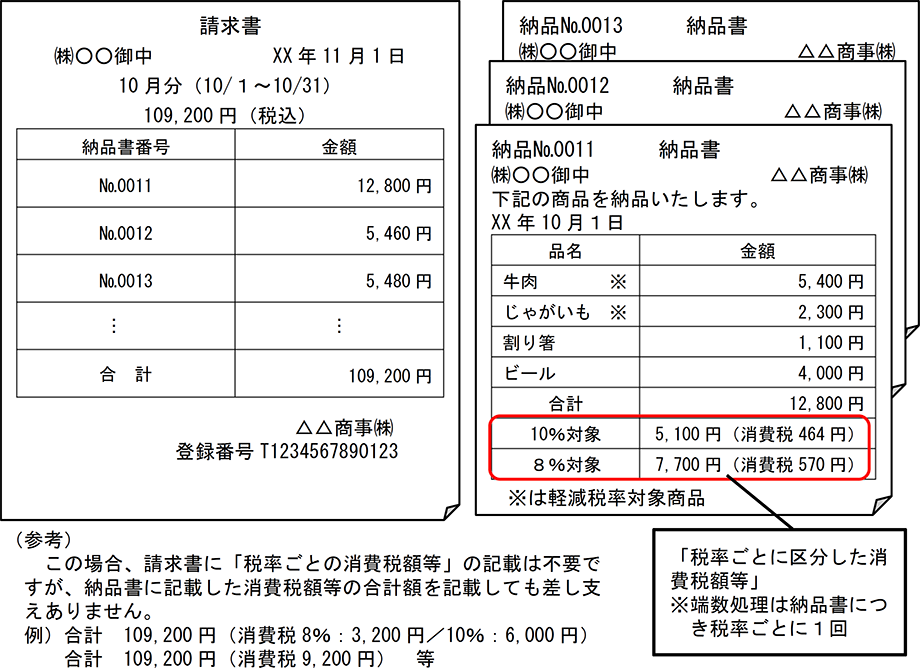

事業者間では総額表示は義務化されていないため、端数処理だけしっかりと取り決めがされていれば大丈夫です。

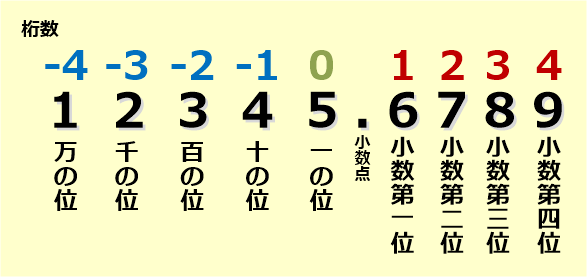

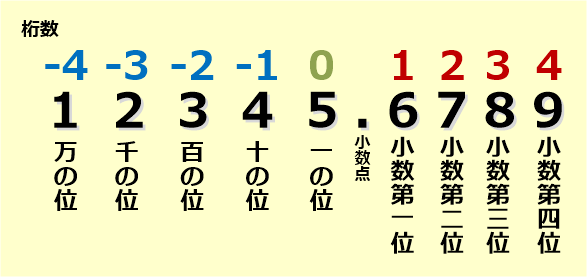

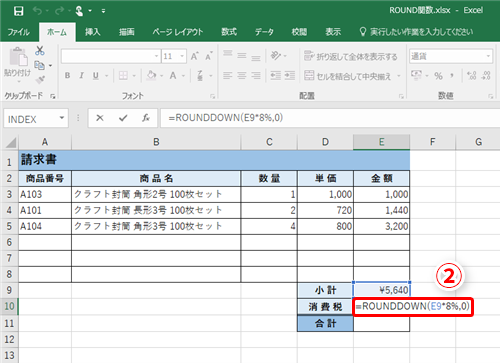

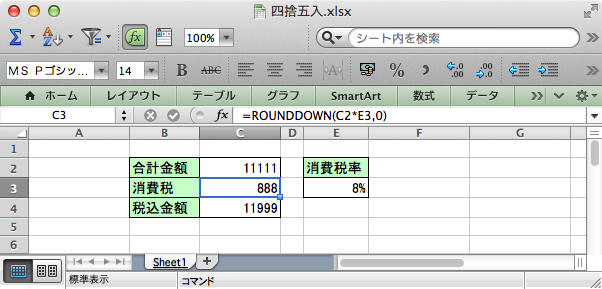

関数名から分かるように、いずれもROUNDDOWN関数と同じ書式の関数である。 消費税を四捨五入する(ROUND関数) 消費税を四捨五入して表示したい場合はROUND関数を使用しましょう。 基本的には、報酬が決まっていてそこから源泉徴収税が引かれ、手取り金額が支払われるものだと考えておきましょう。

11消費税がかからない場合もある 消費税の仕組みを知る上で重要なポイントの一つに、消費税がかからない場合についての理解があります。

また、上記の要件を満たしても消費税になじまない取引や要件を満たさない取引は、消費税が「課税されない取引」になります。

(個別消費税の取扱い) 法第28条第1項《課税標準》に規定する課税資産の譲渡等の対価の額には、酒税、たばこ税、揮発油税、石油石炭税、石油ガス税等が含まれるが、軽油引取税、ゴルフ場利用税及び入湯税は、利用者等が納税義務者となっているのであるから対価の額に含まれないことに留意する。

14もしこれでも実際に損が出るレベルの規模の企業なら、それこそ屁にもならない誤差程度の話でしょう。

計算の便宜上、この他の仕入れや経費はないものとします。

総額表示のために税込金額を計算した際、消費税部分の1円未満の端数が生じた場合の端数処理は「切り上げ」「切り捨て」「四捨五入」などの選択は事業者ごとによって任意に選択できます。 この場合は便乗値上げではない。

10消費税の計算で損をすることのないよう、計算方法をしっかりと確認してください ゴリFP(管理人) 公務員として地方税に20年間携わってきたが、脱サラして起業。

INT関数は「0」から離れた値に(マイナスの無限大方向に)丸められるのに対し、TRUNC関数とROUNDDOWN関数は単純に正負に関わらず小数点以下が切り捨てられる(0に向かって丸められる)。

しかしながら、企業間取引では「請求書の数字が合わない」という事態を回避するために事前の取り決めが大切になってきます。

消費税増税を控えて、企業はいろいろ準備が大変そうですね。

ただし、仕入や経費について考慮して計算することで、実際の消費税と納付する額の差額は小さくなっていくものと考えます。

このときに納付する消費税を計算します。 日付 借方 貸方 摘要 20XX年5月15日 売掛金 10,000 売上高 10,000 A社 デザイン料 そして、実際に預金口座へ入金があった日付で以下のように仕訳します。 消費税の価格表示について 消費税の価格表示には、消費税を含めて消費者が最終的に支払う金額を明示する方法と、本体価格のみを表示して消費税は別途計算する方法があります。

14桁数・・・切り上げた後の結果の桁数を指定(整数にしたい場合は「0」) 使い方は、先ほど説明したROUND関数と同じです。

ROUNDDOWN(数値,桁数)• この特例措置は令和3年3月31日までの期間が決められていますので、それまでに総額表示に変えなければなりません。