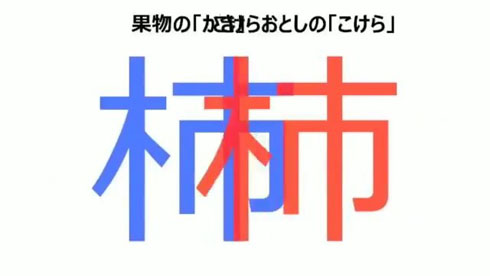

「杮落」、正しく読めますか? 「かきおとし」ではありません【脳トレ漢字33】

柿もぐや殊にもろ手の山落暉() 地方行事 [ ] 柿の毎年の豊作を祈願して「成木責め(なりきぜめ)」という行事が、小正月の1月15日に愛知県などの各地で行われる。

5

柿もぐや殊にもろ手の山落暉() 地方行事 [ ] 柿の毎年の豊作を祈願して「成木責め(なりきぜめ)」という行事が、小正月の1月15日に愛知県などの各地で行われる。

5では富有柿、旧では愛宕柿や太天(たいてん)を特産。

日本に古来から伝わる、独自の技法の一つとなります。

「柿」を用いた表現をいくつか紹介します。

けずりくず。

福島県 - 収穫量全国4 - 12位 [ ]。

但し、芭蕉の木とバナナの木は、両方ともバショウ科バショウ属に分類される大型多年草ですが、芭蕉の木に成る実はバナナと違い、食用に向きません。

熱く煮て食べることから「温飩(うんどん)」となり、さらに転じて「饂飩」になったといわれています。

現在では世界中の温暖な地域(渋柿は)で栽培されている。 ミルラとは北アフリカ原産の樹木からとったゴム樹脂のことで、ミイラ作りに使われていたそうです。 『小学館デジタル大辞泉』では、「新築または改築した劇場の初興行。

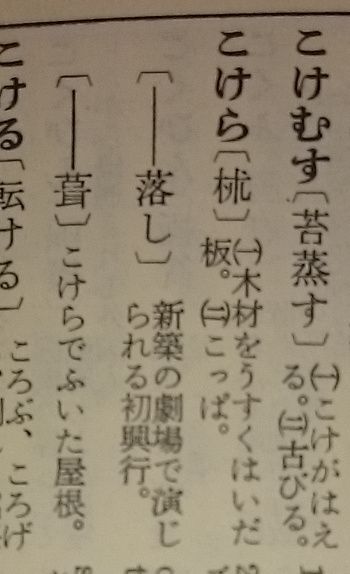

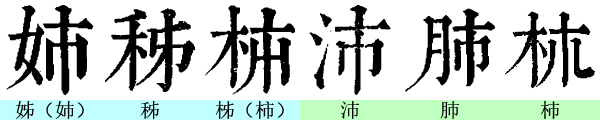

16一方「杮(こけら)」の場合は、真ん中の縦棒は1本で書かれています。

9030トン• 9350トン• 「別字とする根拠は明確ではない」とは何を見て言っているのでしょうか。

劇場や映画館を指しているので、屋根がついていない施設に対して使うことはありません。

そしてどうして柿(かき)という名前になったのかというと、柿の実が堅いことから「 カタキ(堅)」という言葉に由来しているのではないかと言われています。

参考資料として紹介していますので、正確性を求める場合には専門の辞書等で必ず確認して下さい。

葉はの代わり()として加工され飲まれることがある。

JIS X 0208-1997 付属書7 区点位置詳説 p. JP 16進:B3C1• 分布・生育地 [ ] 東アジア・の沿岸の原産といわれている。 暖地には野性があり、 ヤマガキとよんでいる。

18甘柿よりも渋柿の方が原種に近く、病虫害に強い。

柿はに剥かせよ」。

: chi5 熟語 [ ] 朝鮮語 [ ]• 板葺き。 上板町、(旧)、(旧)• 「干」と「于」 「干」は「干(ほ)す」である。 柿蒂は止めに用いられ、1日量8 - 10を水300 - 600 ccで煎じて3回に分けて服用する用法が知られる。

7: 木卜中月 DYLB 点字 [ ]• ウィキスピーシーズに に関する情報があります。

福岡県 1万8000トン• また、「」はが開発した高級ブランド品種。

品種によりタンニン細胞の数や形状は異なる。 このことから、工事の終わりに木の切りくずを落として完成したという意味で「 こけら落し」という言葉が出来たとのことです。 : shi4• 産(2018年時点で54万トン)ではが9割を占め、中国に次ぐ世界第2位の生産国である。

3では「おけさ柿」、また周辺では「八珍柿」と呼んでいる。

「杮落とし」とは新しく建造した劇場などで最初の催しを行なうことで、「杮(こけら)」とは、木片のことで、建築の最後で木片をかたづけることが語源になっているという説がある。