トークン エコノミー 法。 公認心理師・臨床心理士の勉強会: 公認心理師 2018追加

3/3 「説得」より「報酬」で子どものやる気を伸ばす方法 [ストレス] All About

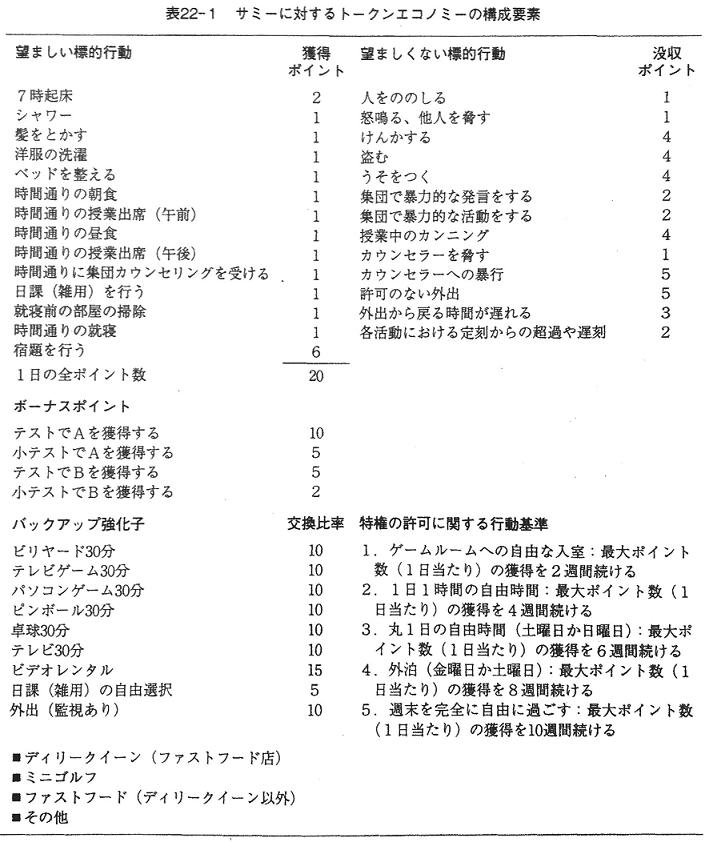

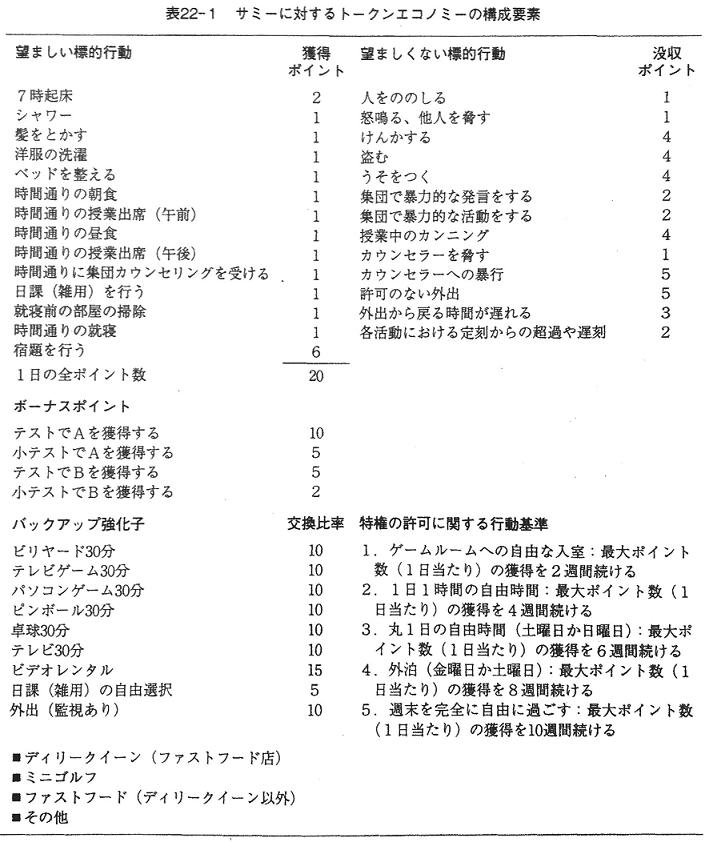

トークンエコノミー法 トークンエコノミー法は、クライエントの特定の行動を増やしたり強化するために トークン 代理貨幣 と呼ばれる報酬 ごほうび を与え、報酬が 一定の量にたまったらより具体的な報酬を与える方法。 対象者は発達障害と知的障害のある少年。 例えば学校で課題に従事する行動に対してトークンエコノミーを用いる場合、どんなところでも用いることができ、課題を中断せずすぐにトークンを提示することができ、周りの子どもの邪魔にもなりません。

家庭学習用トークンプログラムなどの書式

告知は「学校に行きたいけどドキドキしてなかなかいけないよね。 後は、学校から帰ってきたら、お母さん(お父さん)がシールを渡し、子どもがシールを貼ります。 現在の書式は、最初の4コマは学校の授業を想定しており、それではポイントは発生しない特殊な構造をしています。

12

応用行動分析モデル・社会学習理論モデル : 心理学用語集

南ら(2019)では、悪質ないたずら行動を繰り返すアスペルガー障害の男性に対し、トークンエコノミー法を実施しました。 社会学習理論モデル 社会学習理論モデルは、バンデューラ Bandura,A のを応用した治療モデルで、観察学習によるを用います。 トークンという本来なら強化子としての価値がないものの「背景にある強化子」なので「バックアップ強化子」というわけですね。

発達障害ADHDの接し方トークンエコノミーとタイムアウトとは?

フィードバック: やってみたことを、誉めたり、修正したりして、やる気を高める• こどもが理解でき,ごまかさない形式で,また紛失したりしないような環境に合わせた形式で,トークンエコノミーを用いていきます。 シールと同時に「褒めて」あげる 強化子• トークンエコノミー法の活用事例 トークンエコノミー法の活用事例をご紹介します。

分かりやすい精神科用語辞典3☆トークンエコノミー法

子どもが確実に守れる短時間からステートして、徐々にステップアップして、長く延ばすことが重要です。

これはあくまでも、 自発行動に対して行います。

表のダウンロードは無料です。

応用行動分析モデル・社会学習理論モデル : 心理学用語集

それで、目標を決めてできたらシールを貼っていくというようにしようと思うんだけどどうかな。

5

分かりやすい精神科用語辞典3☆トークンエコノミー法

学校や家庭でも、ADHDや自閉症の子どもにできることをさせ、できたらほめる、ということを繰り返していきましょう。 そこで、隔離室を出ている時間、 トラブルなく穏やかに過ごせたらシールを与えることになりました。

16