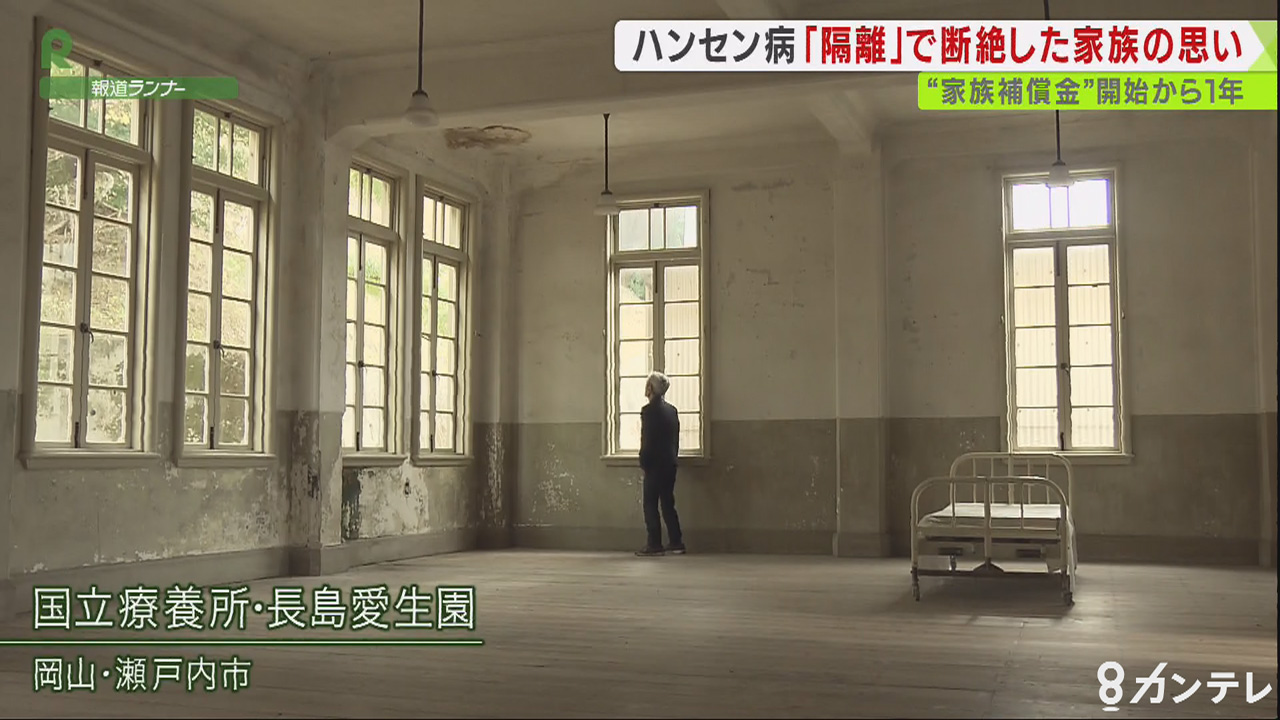

【戦争の記憶】隔離の島を生き抜いて 元ハンセン病患者「終身刑のように扱われた時代もあった」(1/5ページ)

3) 他の神経学的検査:神経の肥厚(大耳介神経、尺骨神経、橈骨神経、総腓骨神経等)、運動障害(手足の屈曲、物を掴む・挟む運動など)、などを検査する。 HIVとはエイズを引き起こすウイルスのことです。

5

3) 他の神経学的検査:神経の肥厚(大耳介神経、尺骨神経、橈骨神経、総腓骨神経等)、運動障害(手足の屈曲、物を掴む・挟む運動など)、などを検査する。 HIVとはエイズを引き起こすウイルスのことです。

51873年、ノルウェーの医師アルマウェル・ハンセンがらい菌を発見しました。

むずかしい話だな。

「判決では、『国の隔離政策によって家族が差別・偏見にさらされる社会構造ができた』と、明確に国の主張を切って捨てました。

かつては病気の人々を閉じ込めるために作られた場所だが、現在は病気の人々を寄せ付けない努力が払われている。

【山城清重さん】 「兄ちゃん 故郷に帰るで」 療養所の遺骨を家族が引き取りにくるケースはまれで、今も、ここに、 3699人分の遺骨が納められています。

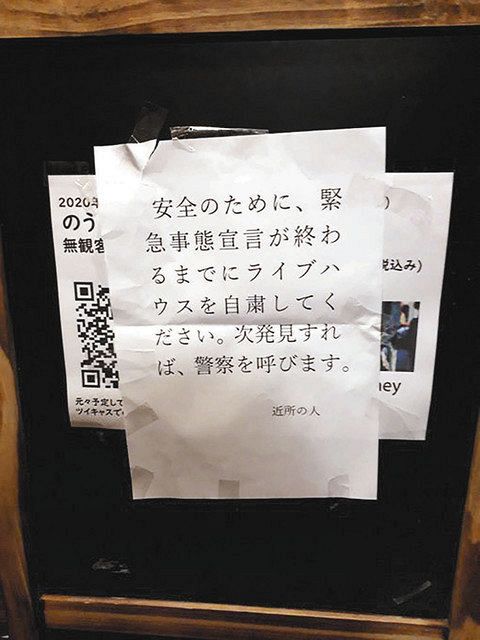

土下座までしたんですけど、『寄るな、近寄るな、触るな』くらいの感じで、感染をするとか汚いというイメージがすごく強いんですよ。

(家族に)出来たら会いたいけど、でも気持ちの整理がつかん、(家族が)会いとうないんちゃうかなって。

人生歩んできているからな」 元患者だけでなく家族までもが、長い間、結婚や就職などで深刻な差別を受けました。 「まるで犯罪者のような心境。 2人は話し合い、父親を引き取ることに決めます。

18なお、日本は衛生環境や栄養、経済などの向上により、日本国内で新たに感染・発病する心配はない。

長年の間、この場所には適切な医療設備も、医療の専門家も配置されることがなかった。

HIVに感染しても、適切な治療を受けることで、社会生活を続けていくことができるのです。 「政府が続々と患者を送り込み、物資の供給が滞ったときが苦難の始まりでした」。 したがって、絶対的に終身隔離する必要性は全くありませんでした。

105) 血清抗PGL-I抗体検査:抗PGL-I抗体は感染指標の補助的検査として用いられる。

国立ハンセン病療養所「大島青松園(せいしょうえん)」に入所したのは太平洋戦争真っただ中の昭和17年7月21日、10歳のとき。

国際的に見ても、プロミンという特効薬の開発以後、1950年代からは患者の治療と社会復帰を推進する開放外来治療政策が主流となり、日本の取っていた強制隔離政策は、既に1958年(昭和33年)、国際らい学会会議において、全面破棄を勧奨されました。 実際に患者の方はどのような処遇を受けましたか。

1現在では治療薬が次々と開発され、HIVの感染を早期に発見し、早期治療を行うことで、エイズの発症を抑えることができるようになっています。

(PHOTOGRAPH BY CORBIS VIA GETTY IMAGES(左)、PHOTOGRAPH BY RICHARD A. 4) 病理組織検査:皮疹部の皮膚、肥厚した神経などをメス等で採取する。

「バスや汽車、船にも乗れる。

体内のらい菌の数、皮疹の数や性状、神経障害の程度(知覚障害、神経肥厚、運動麻痺など)、病理組織所見などからハンセン病は4つの病型に分類される。

らい予防法の廃止後、平成10年、九州にある国立療養所の入所者らが、隔離政策は憲法違反であったとして、国を相手に損害の賠償を求めた訴訟が起こされ、翌年には東京、岡山でも同じ趣旨の訴訟が起こされました。 戦時中の田舎じゃあ、宇宙船に乗れるようなもんよ」。 そのため、法律が無くなったからといって、自由に故郷に帰ったり、ましてやそこで生活することができるようになるわけではないのです。

10菌に毒力はなく、発病に繋がる感染源は、菌を多くもっている未治療患者からのヒト対ヒトの飛沫感染といわれている。

この強制隔離と処遇改善は表裏一体という論理を背景に、法廃止に向けた動きが停滞していったのです。

国のハンセン病政策をめぐっては、遅くとも1960年以降は治療法の確立などで隔離の必要がなくなったとして、元患者への賠償を命じる判決が01年に熊本地裁で確定。 どこまで行ってものどかな農村の風景が広がるばかりで、市名に反してなかなか瀬戸内海が見えてこない。 そういう恐れが十分あるんでね。

9元ハンセン病患者の松本(園名・磯野)常二さん(83)が初めて島の桟橋に降り立ったとき、人生の大半をここで過ごすことになるとは思ってもみなかった。

。