自分の性格的な特徴を知る ビックファイブテスト

経験への開放性:知的好奇心の強さ、想像力• 体内には、地水火風という四つのエレメントの影響を受けた四種の体液があり、どれかひとつが多くなると、それに関係する気質が支配的になるというのです。 (誠実性=真面目さ) エニアグラムやMBTIなどの分類論では回答結果から人間を分けて考えますが、ビッグ・ファイブを代表とする特性論では5つの性格特性の数値で人をとらえます。 体液の偏りが大きいと、性格も極端に表れやすくなります。

17

経験への開放性:知的好奇心の強さ、想像力• 体内には、地水火風という四つのエレメントの影響を受けた四種の体液があり、どれかひとつが多くなると、それに関係する気質が支配的になるというのです。 (誠実性=真面目さ) エニアグラムやMBTIなどの分類論では回答結果から人間を分けて考えますが、ビッグ・ファイブを代表とする特性論では5つの性格特性の数値で人をとらえます。 体液の偏りが大きいと、性格も極端に表れやすくなります。

17あてはまる• The SAGE Handbook of Personality Theory and Assessment. ショートビッグファイブ テスト 今回は、その中でもロンドン大学のチャモロ・プリミュージク博士が考案した10の質問で相手の性格を調べる方法を紹介します。

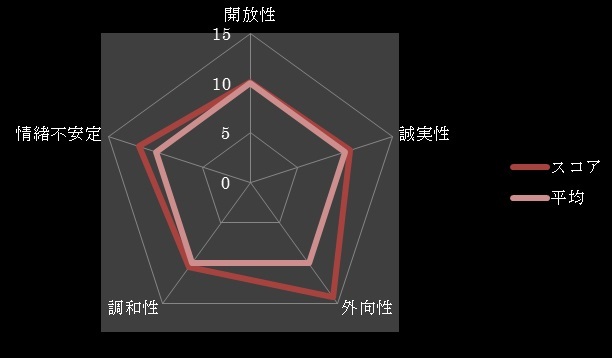

外向性:興味関心が外の人や物に向けられているかどうか/積極性や社交性に関連 協調性:利己的でなく、他者のことを思いやれるかどうか/協調性や思慮深さに関連 誠実性:真面目で計画的かどうか/責任感や勤勉さ、自己規律に関連 開放性:新しい物事や経験に対してオープンかどうか/好奇心や想像力に関連 神経症傾向:不安や緊張に対する耐性が高いかどうか/ストレス耐性や気持ちの安定に関連 多少ざっくりとした説明にはなりますが、各要素をイメージできれば問題ありません。

性格類型論の長所としては、直感で典型に当てはめることで全体像を理解できるため、手軽で単純明快であることが挙げられます。 神経質で、不安を感じやすいのです。 その一方で、 保険や会計士への支払いなどにお金を使うと幸福度が下がるということも分かっています。

16全体を通して、非常に読みやすいのでおすすめです。

特徴は好奇心、審美眼、想像力など。

(例,ビッグ・ファイブ、オルポートの理論、キャッテルの理論…)• 協調性:質問4と反転後の質問9の点数を足す• 他人に対して無礼を働いてしまうことがある• 1 2 3 4 5 Q55: 人生における遅れを取り戻すのに時間がかかる。

2:どちらとも言えない• ブログの発信テーマは「良好な人間関係の構築を基調として人生をより快適に自由に生きる」。

そして、相関のあるカテゴリーの変数が正解データに近づくように「重みづけ」をします。 また、ビッグ・ファイブテストは精神疾患や精神障害の診断やスクリーニングを目的としていません。

16直感タイプは、物事の本質をぱっとつかもうとします。

危険に対して敏感なので、行動は慎重になります。

そして、これらのカテゴリーの使用頻度と、その人の性格の相関関係を分析するモデルを構築したのです。 あてはまる• 芸術に関して関心が薄い• この5つの因子の強弱が人によって違うため、人の性格や振る舞いに違いが出るのというのがビッグファイブの学説の主張です。

11【高い人】緊張や不安、ストレスの多い環境や状況に身を置くと、精神や身体の健康にも影響が出るタイプ 【低い人】感情が安定していて、悩むことやストレスを感じることが少ないタイプ ビッグファイブの分析アプローチ ビッグファイブは、特性5因子理論とも呼ばれており、この「特性」というのは、『性格特性論』のことを表しています。

たとえば、自己理解研修、臨床カウンセリング、キャリアカウンセリング(キャリア開発)、コミュニケーション研修、チームビルディング、リーダーシップ開発、就職・再就職支援、異文化カウンセリング、学生相談、教授法など。

あてはまらない• あてはまらない• ビックファイブは性格診断手法の一つで、科学的に最も信憑性が高いと言われているものです。

「変化」よりも「安定」を好み、伝統的な方法や決まった作業を好む傾向が強いでしょう。

良し悪しの問題でなく、自分の特性を知った上で、どう活かしていくかが重要です。

自分の性格の特徴がわかったのなら、それをどうやって活かせるのかについて考えましょう。

従来の適性検査では「受検者個人の特徴」を理解できても、採用すべきかの判断基準については設けられておらず、人間関係を理由とした早期離職が多く発生していました。 どちらでもない• ご想像の通り、大抵の人は中央付近に集まります。

7「外向性」と 「協調性」が普通なのは納得。

今回は、多くの企業で活用されている適性検査への理解を深めるために、基礎理論となっている「ビッグ・ファイブ理論」について説明します。