法事の表書き・名前の書き方や香典袋の選び方!

迷ったときは「御香典」や「御香料」を使う 四十九日以前で仏教の宗派がわからない場合や、どう書けばいいか、 迷ったときは「御香典」や「御香料」を使うとよいでしょう。 封筒を使用する場合は、郵便番号欄が印刷された封筒は避けるようにします。

迷ったときは「御香典」や「御香料」を使う 四十九日以前で仏教の宗派がわからない場合や、どう書けばいいか、 迷ったときは「御香典」や「御香料」を使うとよいでしょう。 封筒を使用する場合は、郵便番号欄が印刷された封筒は避けるようにします。

お供えや香典、引き出物などの法事や法要の際に 直接品物を包んで持って行く際には外のしにします。

5月から6月にかけて旬を迎えるそら豆。

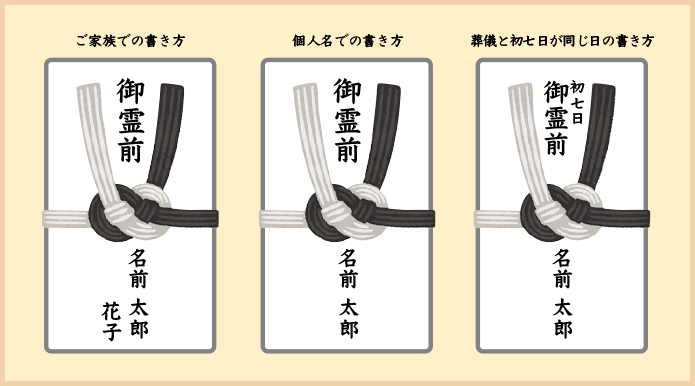

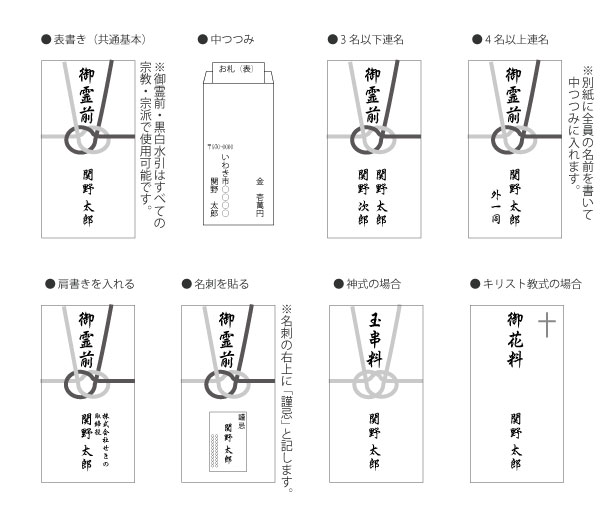

3回忌法要に持参する香典袋の書き方についてはご存知でしょうか?こちらの記事では3回忌法要における香典袋の書き方や水引の選び方などについて詳しくご紹介しています。 ) 二枚以上のお札を入れる時には、お金の向きだけは揃えて入れるようにしてください。

10その左右両側に他2人の姓名を記入します。

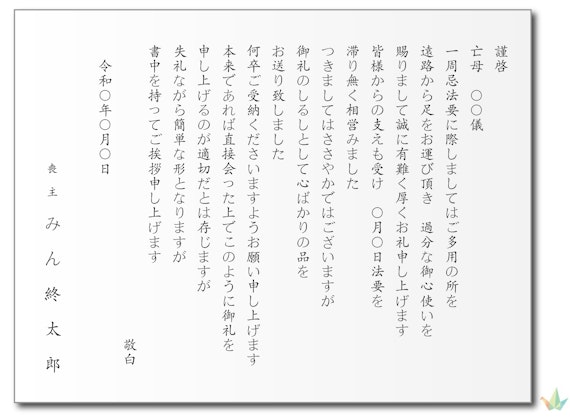

名前の書き方 表書きの名前の書き方についても、作法があります。

お彼岸:3千〜1万円(寺院での合同供養)、3〜5万円(自宅供養)• その特徴を見ていきましょう。 法事法要に参列できない際のことや、法事以外の行事で香典を渡す際のタイミングが気になる方は下記のリンクを参照してみてください。 なお「御霊前」は主に故人の 葬儀の際に使われるものであるため、神道でも法事では使いません。

17参列する場合 法事に直接参列する場合は、会場に着いたら 施主に直接手渡すのが一般的です。

奉書紙とは和紙の一種のことで大切な文章を書き留めておくときに用いられており、お香典やご祝儀など心を込めて贈る場合に用いるのにも最適な紙とされています。

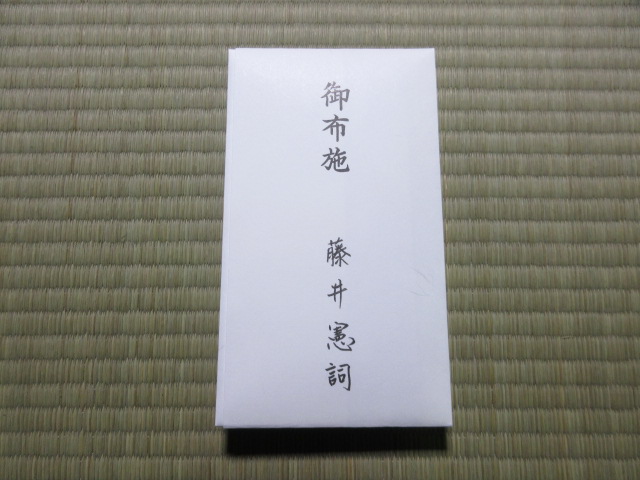

どのように書けばよいかどうかは、 宗教によっても違いがあります。 また、4、9などの数字は死、苦を連想させるため好ましくありません。 「お布施」とは 仏式の謝礼の一つです。

10なお、四十九日が終わった後は御香典という呼び方を使わずに御仏前と呼ぶケースもあります。

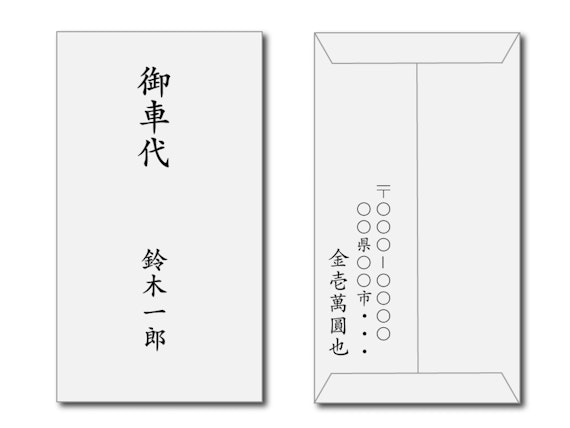

住所を書く場所は封筒の裏面です。

主なものは「十日祭」「五十日祭」「百日祭」など。

玉串とは神前に供える榊(さかき)のことであり、その榊にご使用くださいという意味で御玉串料という言葉を用いる場合もあります。

または、代表者の名前の左側に続けて他2名のフルネームを記入する方法もあります。 ・法事のお返しののし~名前~ 名前を入れる場合は姓のみを書きます。 近親者で供養する。

毛筆での筆記に自信のない方は、筆ペンで記入されると良いでしょう。

追悼ミサは、故人の死後3日目と7日目、30日目に行われます。

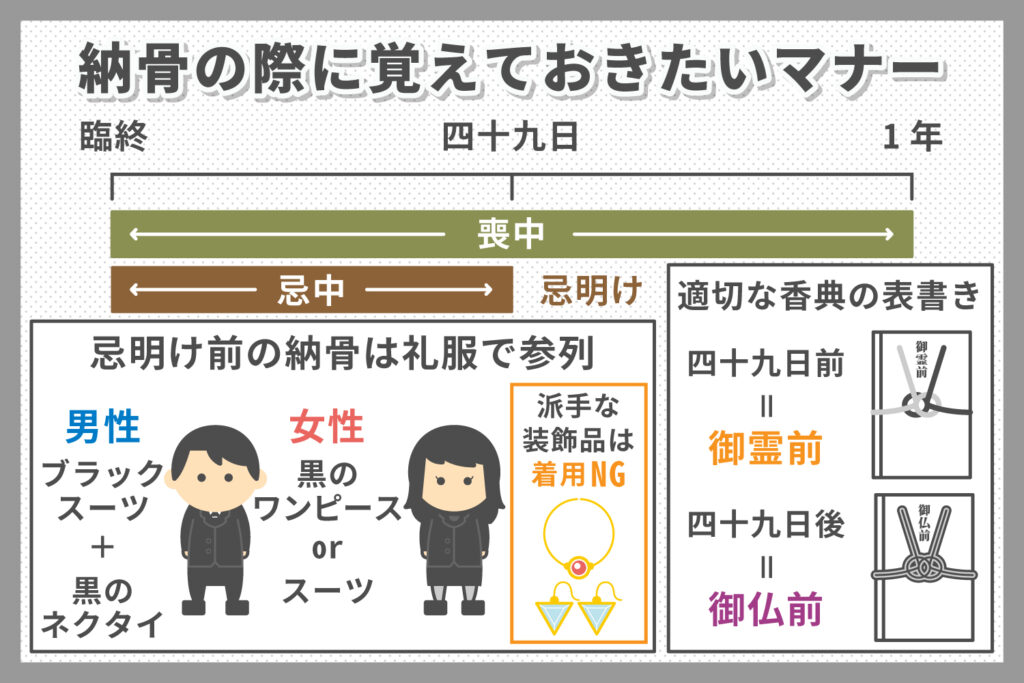

「御仏前」という表書きは四十九日以降に使用される表書きで、仏教以外には用いません。 具体的には 結び切りや淡路結びといった、一度結ぶと簡単にほどけないようなものを選びます。

449日後は「御仏前」と書く 四十九日以降の法事・法要については、宗派を問わず 御仏前が適しています。

一ケ月目の追悼ミサ以降は黒い墨でも良いでしょう。