小規模多機能型居宅介護とは?サービス内容や利用方法、選び方のポイントを簡単にわかりやすく解説!

初期加算とは、利用を開始後30日間、利用者は1日30円ほど料金が追加されます。

5なお、小規模多機能型居宅介護では車の運転による利用者の送迎に加えて、食材などの買い出しをお願いされることもあるため、 運転免許を取得していることが望ましいでしょう。

ただし、一定以上の所得のある者の場合は2割又は3割負担となります。

12 第十項の規定にかかわらず、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所については、本体事業所の介護支援専門員により当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に対して居宅サービス計画の作成が適切に行われるときは、介護支援専門員に代えて、小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する前項の別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者 第七十七条において「研修修了者」という。

11病院から退院したばかりで、自宅での生活に不安を抱えている利用者とその家族に対する相談、指導も行っています。

事業所の管理者などの役職と兼務することもできます。

小規模多機能型居宅介護施設と似た名称の「 看護小規模多機能型居宅介護施設」というものもあり、母が入所している有料老人ホームは看護小規模多機能併設になっています。 働くために必要な資格 小規模多機能型居宅介護の職員が保有している資格としては、まず 介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研修を挙げることができます。 あわせて読みたい 介護サービスの一つであり、3つのサービスが利用できると考えたほうが良いでしょう。

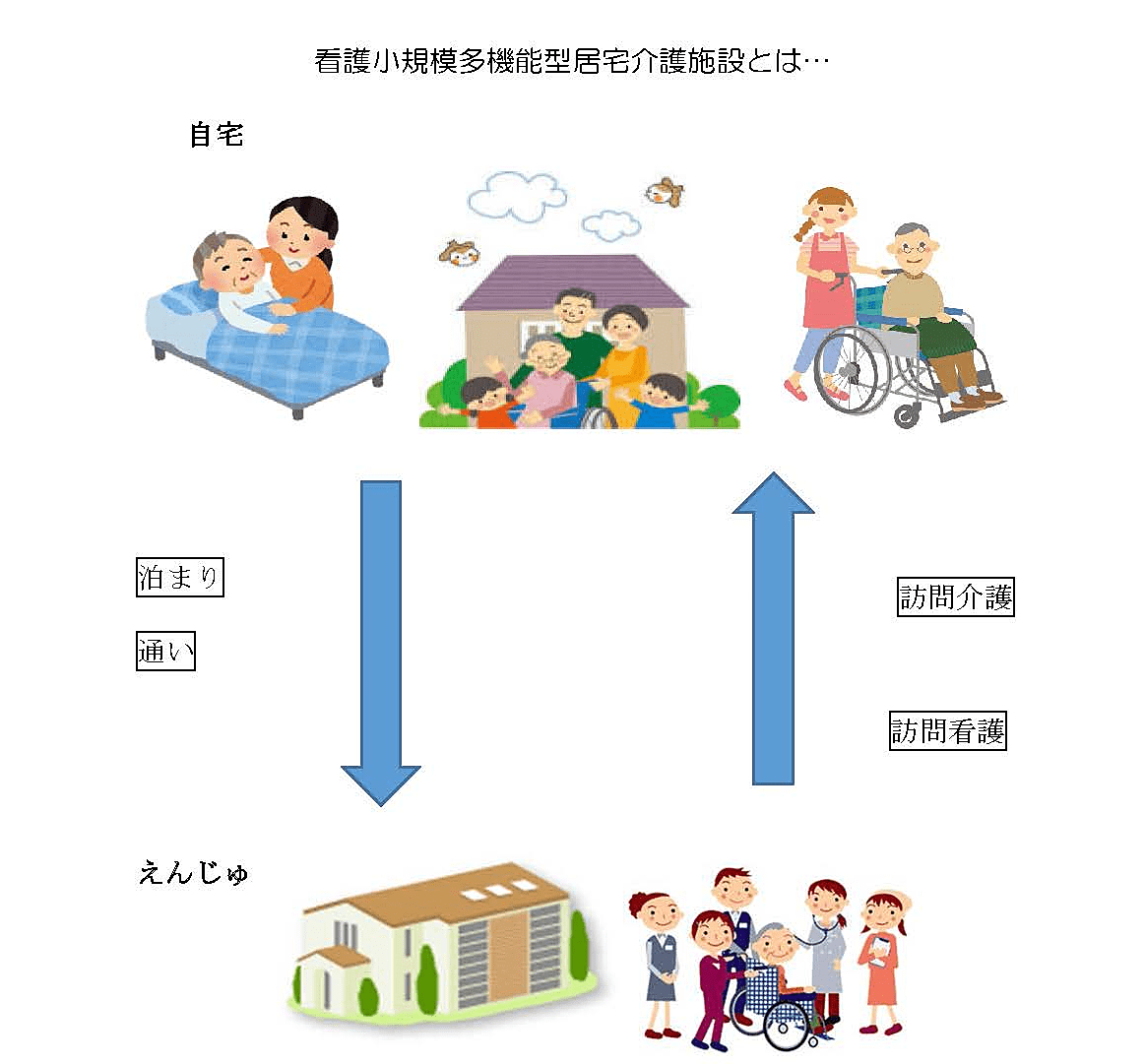

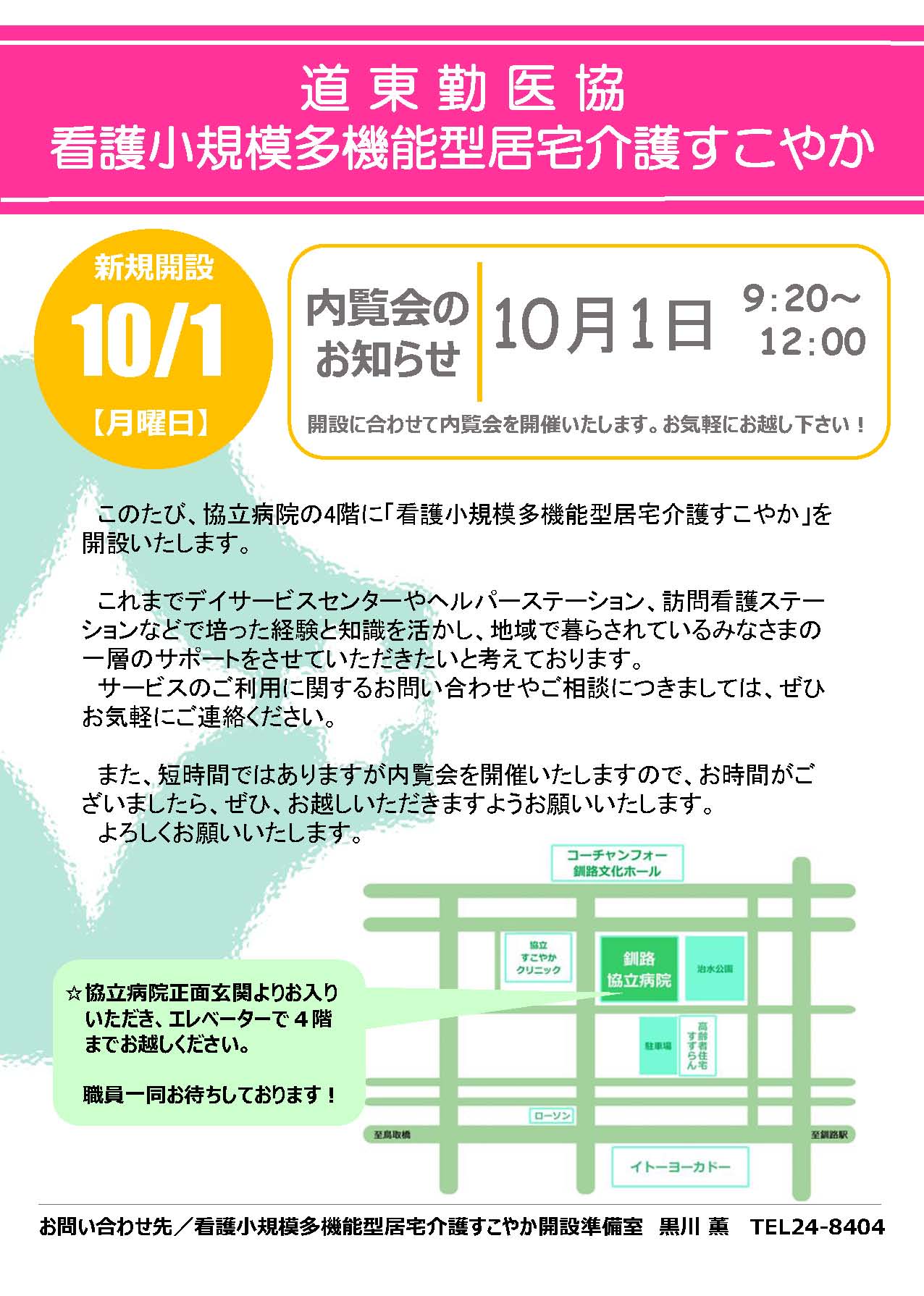

看護小規模多機能型居宅介護とは 公開日:2019年2月12日 17時10分 更新日:2019年10月23日 09時00分 看護小規模多機能型居宅介護とは 1 2 3 看護小規模多機能型居宅介護とは、要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限り居宅において、利用者自身が持っている能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し心身の機能の維持回復及び生活機能の維持又は向上を目指すサービスのことです。

これはケアマネジャーに関しても同様で、小規模多機能型居宅介護には専属の施設ケアマネジャーがいるため、それまでの居宅のケアマネジャーは担当できません。

ただし、人気のあるサービスなので、希望日に予約が取れないこともしばしばあります。 さらに、小規模多機能型居宅介護事業所には専属のケアマネジャーがいるため、それまでお世話になっていたケアマネジャーも利用できなくなるので、その点は注意が必要です。

5家族に対するレスパイトケア、相談対応による負担軽減 利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるということを目的としており、利用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問」をして介護をしていくことに加えて、看護師などによる「訪問看護」も組み合わせることができます(図)。

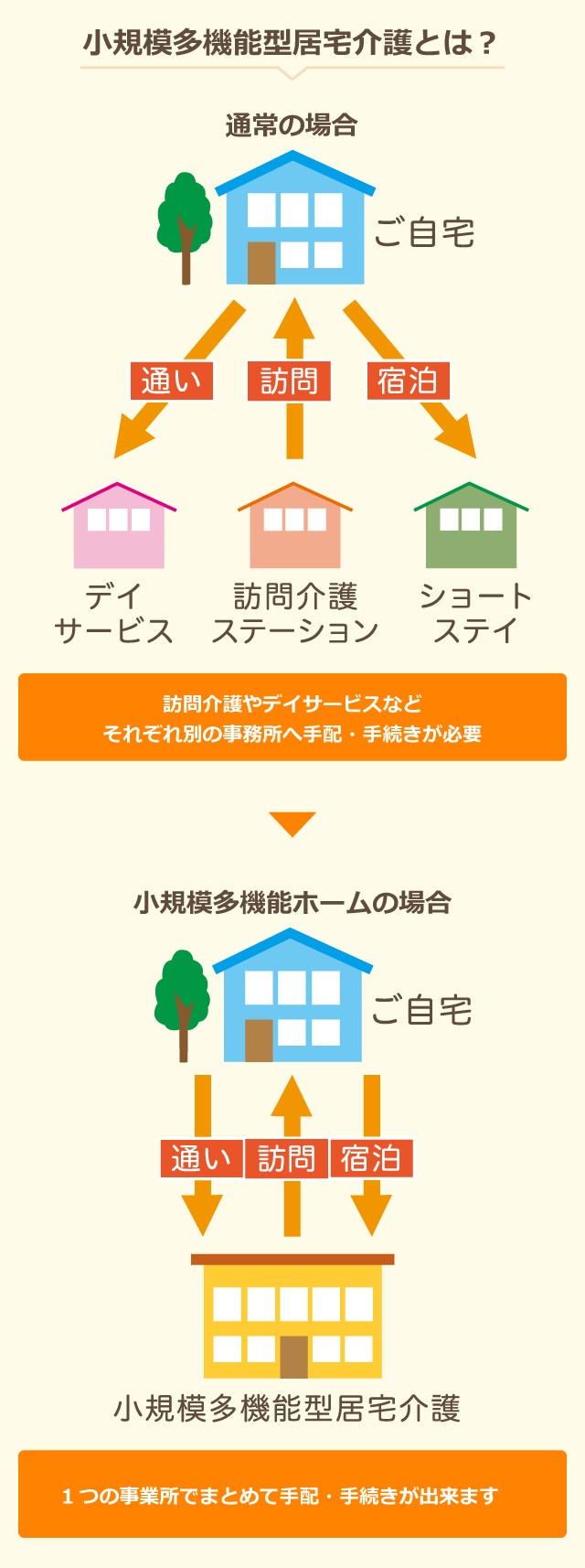

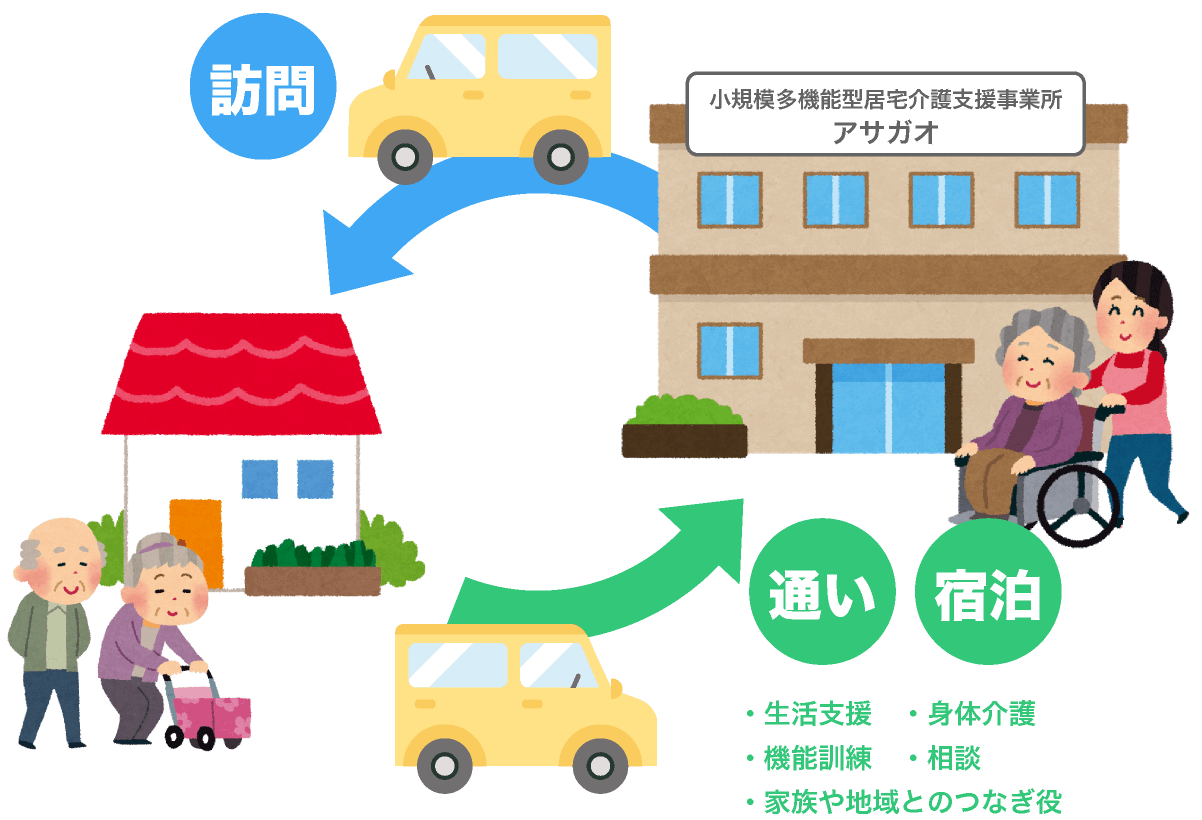

訪問、通い、泊まりのサービスを1つの事業所でまとめて提供できる小規模多機能型居宅介護は、各種サービスが連携し一体的に提供できるサービスとして評価が高いです。

地域・施設により異なることがあります。 食費や宿泊費、その他、各種加算については、利用状況や各事業所によって異なります。 指定基準にも『管理者は介護支援専門員に計画作成を担当させる』旨の説明がどちらの計画書の場合にも明記されています。

まず、小規模多機能型居宅介護の 「訪問」と通常の訪問介護サービスの違いから説明します。

規定されている以上の人員を確保しなければ、運営が許可されません。

(3)契約 利用の決意がかたまったら、事業所との面談、契約の運びとなります。 寝たきりの人であれば、排泄介助や体位交換(寝返りを打たせること)のために、1日に何度も訪問してもらうこともできます。 事業所で働く職員は全てのサービスを提供する能力が求められます。

利用者さんの立場で考えれば、訪問介護に来る人も一緒。

ギリギリのところで介護を進めることで、要介護者に対しての対応も雑になったり辛くあたってしまったり。

常時医療的ケアを必要としないならば看護サービスは不要なので、小規模多機能型居宅介護などそのほかのサービスでも問題ないでしょう。 サービスを受けるにはどこに相談すればよいか まずは担当のケアマネジャーに相談しましょう。

小規模多機能型居宅介護の自己負担額(1割の場合)の目安 小規模多機能型居宅介護の1割負担の場合の利用料の目安は表1の通りです。

小規模多機能型居宅介護の1日当たりの利用者 小規模多機能型居宅介護のサービスを提供する事業所での利用者の登録数は、29人以下で、1日当たりの「通い」の利用者は概ね15人以下、「泊まり」の利用者は概ね9人以下となっています。

小規模多機能型居宅介護サービスでは、 これら3タイプの事業所が提供するサービスを1つの事業所で一体的に提供することができ、要介護状態の高齢者の生活を24時間サポートすることができます。

小規模多機能型居宅介護のサービスは、「通い」を中心に 要介護者の生活を24時間支えることが可能なので、一人暮らしの高齢者や老老介護をしている家庭も安心して在宅生活を継続できます。

医療保険で訪問看護を利用できる 看護小規模多機能型居宅介護が提供する訪問看護は、医療保険による利用もできます。 以下のようなニーズのある方を支援するために、2012年に介護保険法の改正によって制度化されたサービスです。 小規模多機能型居宅介護の特徴は、一つの事業所の職員が、訪問介護も通所介護も短期入所も行います。

2メリット 包括的なサービス利用ができる 「通い」「訪問」「宿泊」のサービスをひとつの事業所が提供するため、 枠にとらわれない柔軟な組み合わせでサービスを利用できます。

そのため、冠婚葬祭や旅行などの外出時やゆっくり体を休めたいときなどに利用しやすくなっています。