【大人の水疱瘡に注意】重症化や再発症も。仕事は?症状が軽いときは?|医師監修が軽いときは?

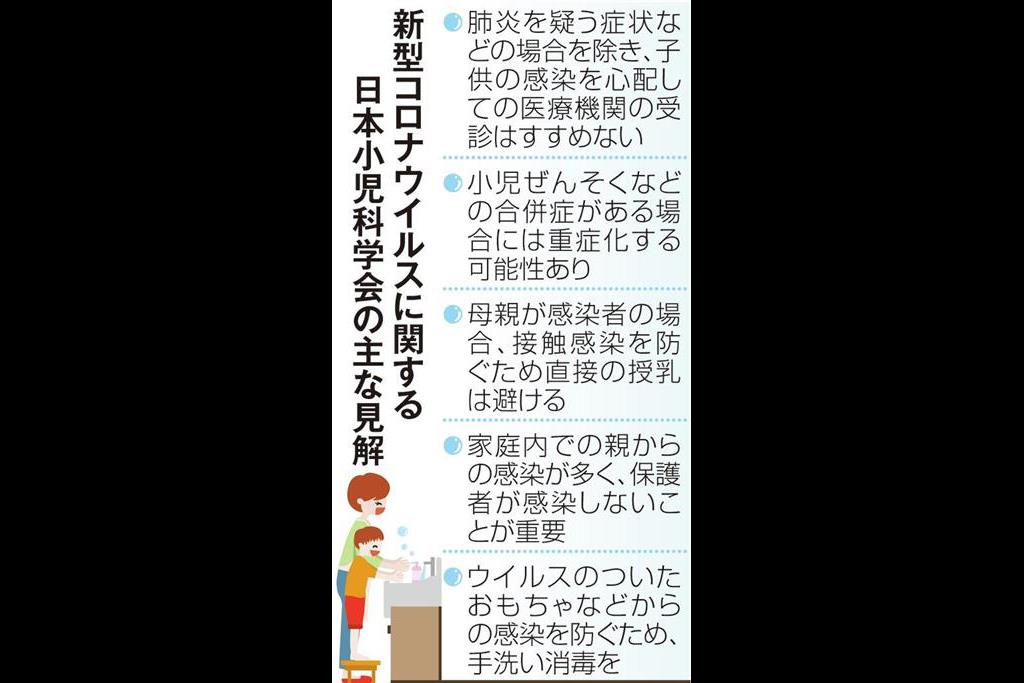

ただし、水疱瘡にかかっている人と接触してしまった場合は、月齢やその子の健康状態によっては発症予防を目的とした水疱瘡ワクチンの「緊急接種」を受けられる場合もあります(緊急接種を受けても発症を予防できないこともあります)。 水ぼうそうは法定伝染病とされているため、医師の許可が出るまで幼稚園や小学校は休まなければなりません。

7

ただし、水疱瘡にかかっている人と接触してしまった場合は、月齢やその子の健康状態によっては発症予防を目的とした水疱瘡ワクチンの「緊急接種」を受けられる場合もあります(緊急接種を受けても発症を予防できないこともあります)。 水ぼうそうは法定伝染病とされているため、医師の許可が出るまで幼稚園や小学校は休まなければなりません。

7帯状疱疹は、痛みをともなうがでます。

家族内に妊婦・授乳をしている人がいる場合は医師に相談しましょう。

最初に罹った人よりも、より多くのウィルスを体に入れてしまっているので当然と言えば当然ですかね…。 このワクチンは副作用がほとんどなく安全性が高く、推奨されます。

18ワクチンの接種は無料 小児期の水痘(水ぼうそう)の予防接種は定期接種に指定されているので、無料で受けることができます。

こうした良い状態の腸内では、免疫細胞も充分に生成されるため、水疱瘡の原因ウイルスなどの侵入から体を守ったり、侵入して来たとしても早い段階で撃退し、結果的に症状を軽く済ませることもできるのです。

解熱剤が処方されることもありますが、 アスピリンを含んだものは別の重篤な病気を引き起こす可能性があります。

この結果を見ると、ラクトフェリンを摂取して3ヶ月目では、摂取していた方が風邪を引きにくいことが分かりますよね。

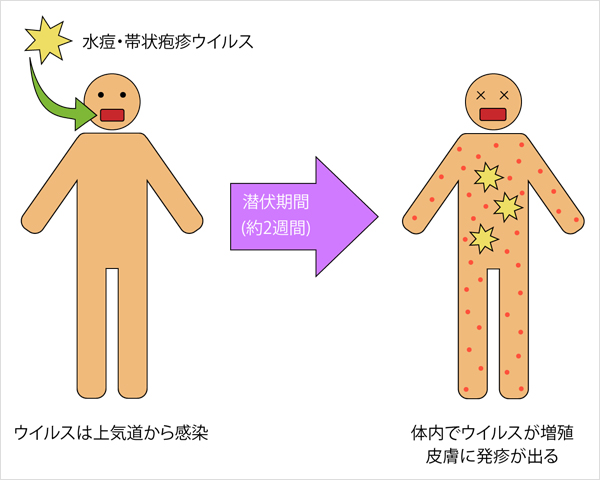

ウイルスの感染経路は様々ですが、感染経路は「空気感染」、「飛沫感染」、「接触感染」の3つに分けることができます。 水痘を予防するにはワクチン! 平成26年10月から水痘を対象とした定期接種が開始されています。

17また、子どもの頃に水痘(水ぼうそう)にかかった50才以上の大人も帯状疱疹の予防でもワクチンを接種することができます。

生後12月から生後36月に至るまでの間にある(1歳の誕生日の前日から3歳の誕生日の前日まで)場合は、過去の接種から3月以上の間隔をおいて一回の接種を行います。

その後、加齢やストレス、過労などが引き金となってウイルスに対する免疫力が低下すると、かくれていたウイルスが再び活動をはじめ、神経を伝わって皮膚までやってきて、帯状疱疹として発症することになります。

8水疱がすべてかさぶたになるまで外出はひかえて 登園・登校ができる基準は、水疱がすべてかさぶたになっていることです。

5日ほど経過したところで血液に入り込み、全身に広がっていき、肝臓や脾臓でさらに増殖を始めていきます。

発熱(38度程度)• 臨床症状 潜伏期は2週間程度(10〜21日)であるが、免疫不全患者ではより長くなることがある。

水疱瘡とはどんな病気? 原因は何? とても感染力が強い水疱瘡のウイルス 水疱瘡(水痘、水ぼうそう)を引き起こすのは、水痘帯状疱疹(すいとうたいじょうほうしん)というウイルスです。

つめは短く切って 水疱瘡の発疹はかゆみがとても強いもの。 1〜14歳の子どもでの死亡率は10万あた り約1例であるが、15〜19歳では2. しかし、高齢者になると、水痘・帯状疱疹ウイルスを抑える抗体価や細胞性免疫力が低下することで、初めて感染した時と同じくらいの重さの症状が出ることがあります。 また自分が妊娠している時に、家族が予防接種を受けることは何も問題ありません。

ウイルスがひそんでいる神経に沿って発疹が出て、ピリピリとした痛みを感じます。

発疹自体の様子も変化します。

市販薬を気軽に使ったりせず、必ずかかりつけ医に相談しましょう。 をご覧ください)。

予防接種の効果やその副作用(副反応)については、こちらで紹介しています。

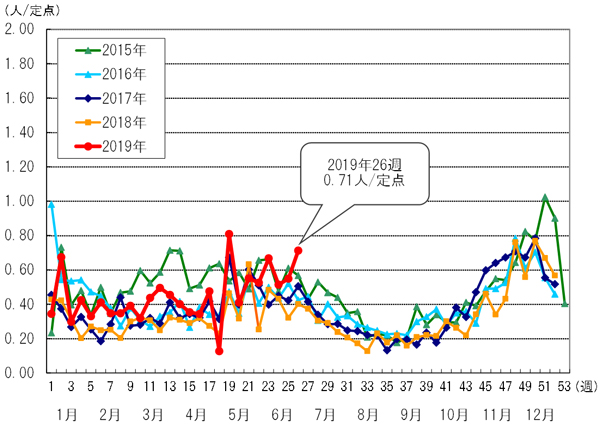

接種回数は2回)、全体に占める子供の患者割合は大幅に減ったと報告されています。

具体的には、• ・ DHCの場合…1日3粒 300mgのラクトフェリン含有で1本(90粒)1,836円(1日約61円) ・ ライオンの場合…1日3粒 300mgのラクトフェリン含有で1本(90粒)6,150円(1日205円) ・ 森永の場合…1日6粒 600mgのラクトフェリン含有で1本(180粒)7,340円(1日約245円) このように、値段が安価なものの方がお買い得に感じてしまいがちですが、実際、値段が安価なものは、ラクトフェリンの純度や含有度の点で劣ったり、コストパフォーマンスが良いように見えても即効性は低いんです。

2回目の接種は、1回目の接種から3月以上経過してから行いますが、標準的には1回目接種後6月から12月まで経過した時期に行うこととなっています。