要支援1でも所得税で障害者控除を受けることが出来る?

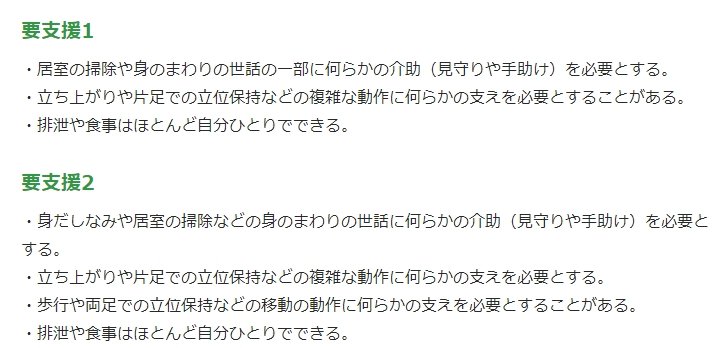

・立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とする。 要支援1では、立ち上がったり片足で立ったりするときに、時々支えを必要としますが、要支援2の場合は両足で立っているときや歩くときにも支えが必要になる点が大きく違うようです。

8

・立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とする。 要支援1では、立ち上がったり片足で立ったりするときに、時々支えを必要としますが、要支援2の場合は両足で立っているときや歩くときにも支えが必要になる点が大きく違うようです。

8・立ち上がりや片足立位保持など、複雑な動作に支えを必要とする時がある。

要支援1と2の基準 要支援1 ・部屋の掃除、身のまわりの世話に一部何らかの介助を必要とする。

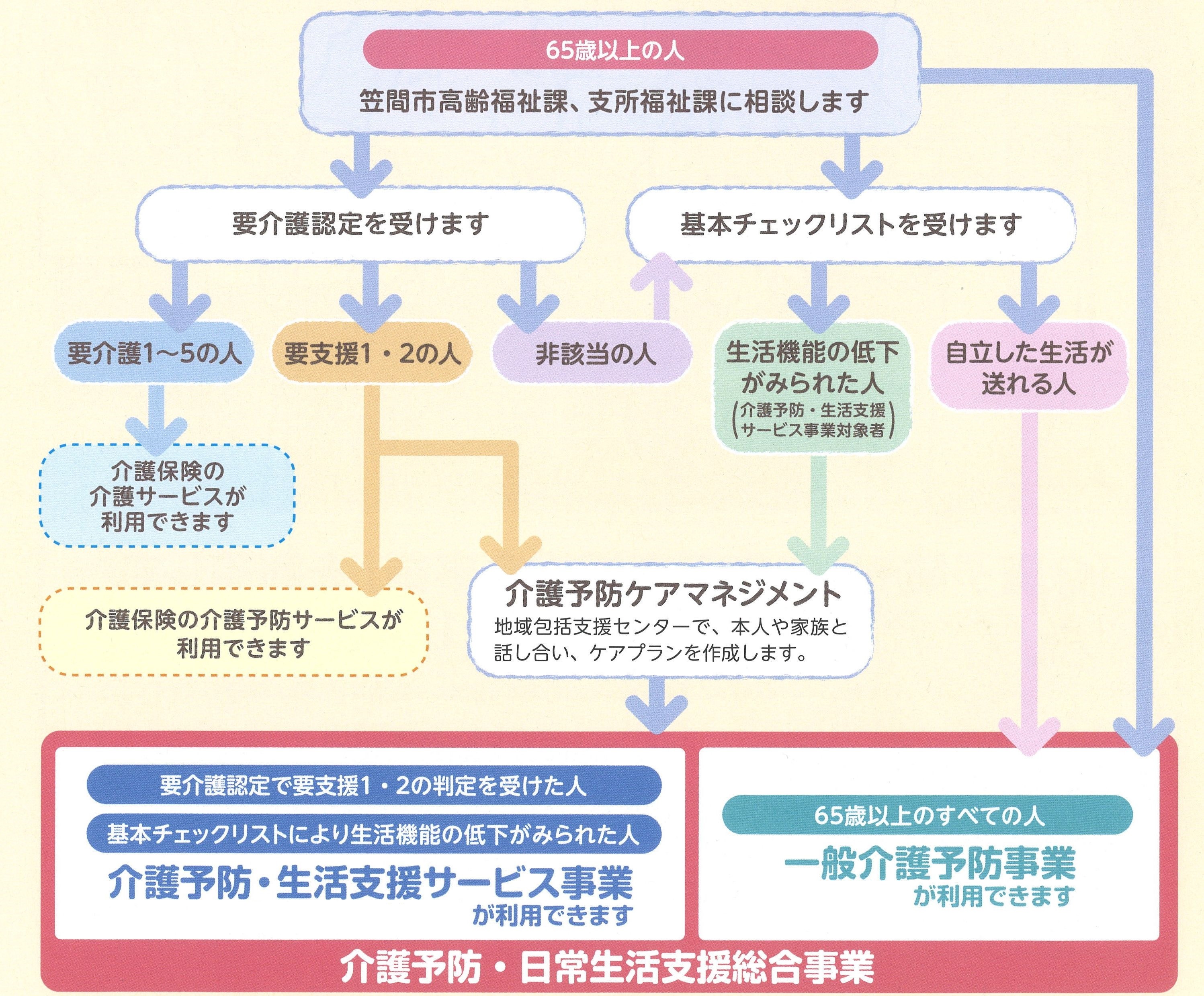

要支援1 部分的な介助を必要としながらも 基本的には独力で生活できる状態。 在宅における介護をするにあたっては、福祉用具は非常に助けになってくれる存在なので、見かけ以上に利便性の高いサービスだと言えます。 【介護予防・生活支援サービス事業の対象者】 対象者は、要支援者と基本チェックリスト該当者となっています。

16「要支援2」の意味と概要について紹介します。

要支援区分の再編 現在国の社会福祉の方向性として「地域包括システム」を筆頭に色々な政策が打ち出されています。

介護保険分野で専門職、介護施設の管理的な立場として試行錯誤した自身の経験や、医療介護・社会保障の情勢などを執筆。 状態の安定性とは、病状そのものではなく、介護量の増加につながる変化が発生するかどうかというものです。

しかし、要介護認定を受けると以下のようなサービスが利用できるようになります。

要支援1のように比較的介護度が軽い人は、サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホーム、シニア向け分譲マンションを選んでいるようです。

要支援2で施設に入居することはできる? 軽費老人ホームには要支援2の方が多く入居している 下のグラフは、LIFULL介護が1年以内に家族・親族の介護施設選定にかかわった人を対象に実施した、アンケートをもとに作成したグラフです。

・食事やトイレはほとんど一人でできる。

要介護1とは 要介護1とは、部分的な介護が必要な状態。 また地域ケア会議を開催することも役割の1つです。 サービスの利用は1ヶ月単位の定額制となります。

16満足のいく介護サービスの利用のためにも、サービスを利用する上での要望や日常生活で困っていることを、積極的に保健師に伝えるようにしましょう。

2つ目は、介護用品のレンタルに制限があることです。

【要支援1とは】 要支援1は、現在日常生活の基本的な動作においてほぼ自力で行う事ができる人の事を言います。 自宅での清掃や身の回りの世話の一部で介助が必要• その他に虐待被害が疑われたときの適切な対応や、虐待被害の早期発見・防止も、高齢者の人権を守るために行われている試みです。 サービスの利用は1ヶ月単位の定額制となります。

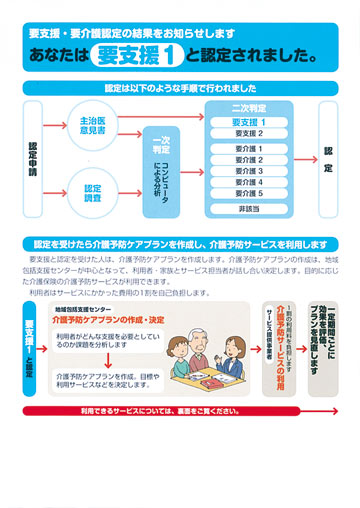

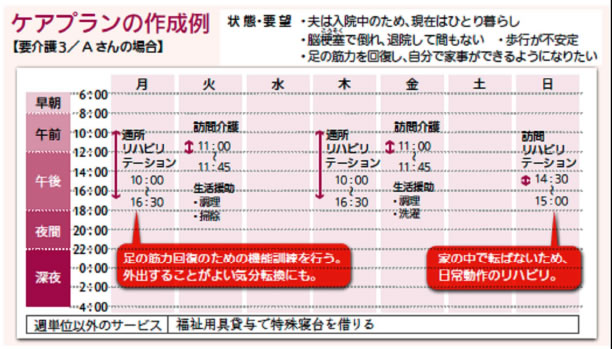

8【介護予防ケアマネジメント】 高齢者の自立支援を目的としており、利用者の状況(心身、環境)を勘案し地域包括支援センターが介護予防ケアプランを作成しサービスが提供されます。

・立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作がほとんどできない。

介護サービス事業者および地域包括支援センターの業務量が増加することにより、サービスの質低下がおこる (9)サービスを受けるための手順 総合事業を利用するには、各市区町村に訪れて以下の様な手順を踏む必要があります。

15主治医がケアプランを事業所に提出• 一般的に要介護認定の申請から結果通知までにかかる日数は30日程度です。

訪問系サービス 訪問入浴 看護師と介護職が自宅に訪問して入浴介助を行います。

・歩行器 ・歩行補助杖(松葉杖や多点杖など) ・手すり(ただし、工事を伴わないものに限る) ・スロープ(ただし、工事を伴わないものに限る) 要介護1ではレンタル対象外の介護用品・福祉用具でも、医学的判断により特に必要と認められるものであれば「例外給付」を受けられます。

11ですから、要介護認定を受け市町村長、または福祉事務所長に障害者控除対象者と認定されれば税法上の障害者控除を受けることが出来ます。

【要支援2とは】 要支援2は、病気やけがによって、心身の状態が安定していない人などがこれにあたります。

障害者とは、一般的には身体や精神に障害がある人を言いますが、障害者控除の対象となる人の中に、市町村長、福祉事務所長等の認定を受けたものという記載があります。

12食事などの日常生活が、介護がないと行えない状態。

認識力、理解力などに衰えが見られ問題行動をとることもある。