固定資産と消耗品について理解しよう!判断する基準や例題を紹介

いまさらのような質問ですが、宜しくお願いいたします。

18(の部の区分) 第七十四条 3 次の各号に掲げるは、当該各号に定めるものに属するものとする。

2013. 例えば、その場ですぐに消費される物品である賄品(ex:生徒の給食用のパン、牛乳等)がそれに当たります。

これを「集中購入物品」と呼びます。 5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示 [平成27年4月1日現在法令等] 法人が取得した減価償却資産のうち次のいずれかに該当するものについては、少額の減価償却資産となり、その法人がこの減価償却資産を事業の用に供した事業年度において、その取得価額に相当する金額を損金経理した場合には、その損金経理をした金額は、損金の額に算入されます。 また、物品に過不足が生じたときの「過不足調書による通知」や、年度切り替え時の「残品整理」にも触れていきます。

14「工具器具備品」と、「消耗品費&事務用品費」は、異なるグループの勘定科目なので、10万円の基準でしっかり分けておく必要があります。

パソコンの法定耐用年数は4年なので、この場合、4年にわたって少しずつ経費にします。

そして、雑誌や新聞を購入した際には、雑費ではなく、新聞図書費で会計処理をしましょう。

) 2015. 【耐用年数】 ・耐用年数が1年未満の物品:消耗品 ・耐用年数が1年以上の物品:備品 【金額】 ・10万円未満:消耗品 ・10万円以上:備品 【参考】 ・10万円以上20万円未満:一括償却資産 ・20万円以上30万円未満:小額固定資産/固定資産 ・30万円以上:固定資産 では、パソコンを購入した場合は「備品」となるのか「消耗品」となるのか?ということですが、パソコンは1年以上の耐用年数がありますが、10万円に満たない金額で購入していれば「消耗品」となるのです。

こちらはすぐに消費するものです。

さもないと、会計上のと、法人税法上のの2つの台帳を作って管理しなければならなくなり、非常に煩雑になるので、1つのに統一するためにも、税法基準=会計基準 としてしまうのです。

1 包装材料・・・・かいしゃで使用しているもの。 一括して償却額や残存価額を償却資産台帳で管理されていることを前提として、償却資産税(固定資産税)はかかりません。

3こちらこそお世話になっております。

消耗品は弾力的に使える 1つは「消耗品」です。

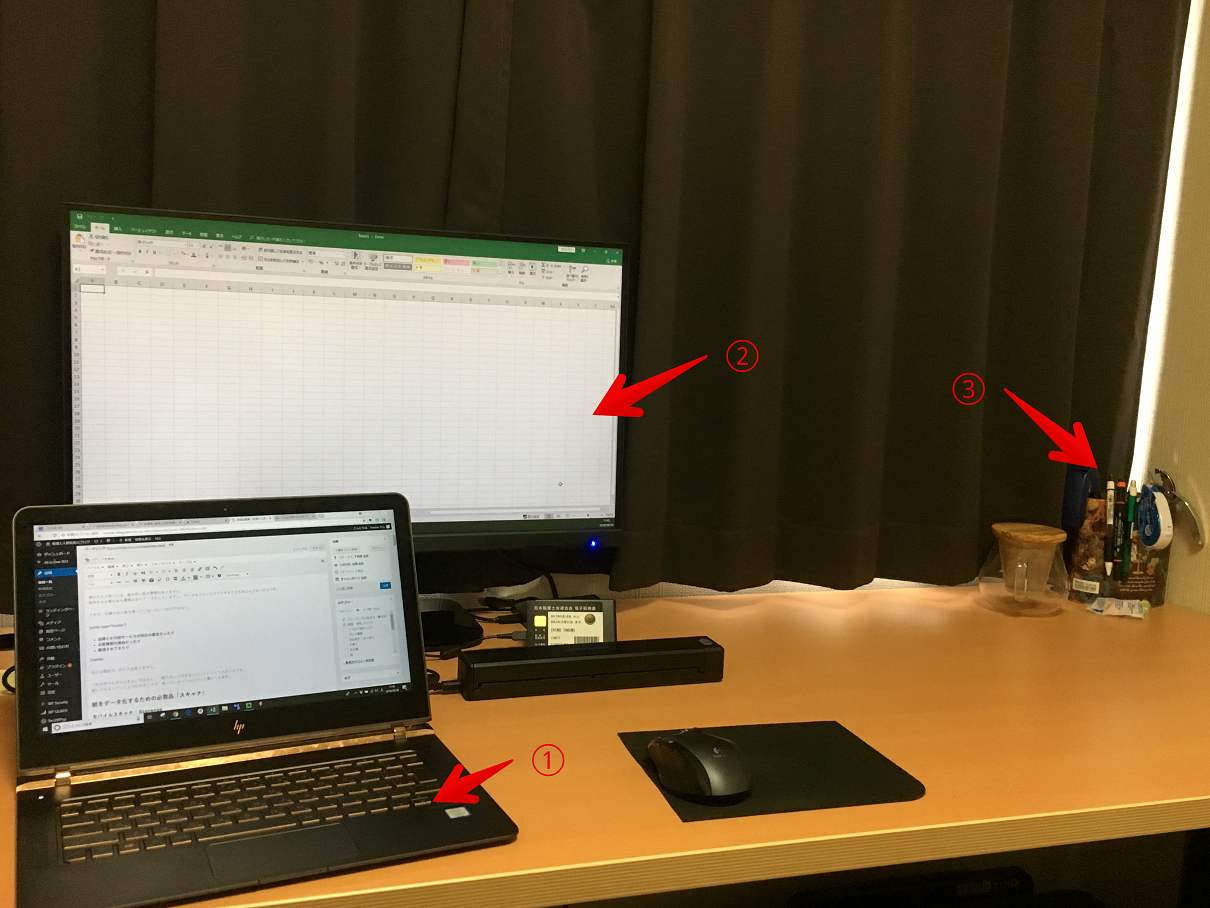

」「古くなったけど、まぁいいか。 Q いつも悩んでしまうのがこの二つの科目の仕訳です。 ですから、会計帳簿と管理台帳を作って記録してください。

1前節までをお読みいただければ、固定資産と消耗品の違いを判断する基準は、耐用年数と取得価額が基になっているということがお分かりいただけたかと思います。

書類をいれておくラックは備品消耗品。

どちらにいれても問題ではない、とおもってそのままながしてきましたが、この二つの科目の明確な違いってあるのでしょうか? 初歩的な質問でおはずかしいのですが、どなたか宜しくお願いいたします。 例えば、「源泉徴収をされている給与以外の収入はありますか?」など、アプリが提示するステップに沿って進めていくと、確定申告に必要な手順を順番に処理できるようになっています。

8(Dr)消耗品費 / (Cr)現金 これが消耗品と備品に仕分される。

工具・器具・備品として管理すれば固定資産です。

例えば、テレビ放映用のコマーシャルフィルムは、通常、減価償却資産として資産計上し、法定耐用年数2年で減価償却しますが、テレビ放映期間は1年未満であることが一般的です。

会計処理を行う場合に、どの勘定科目に当てはまるか不安になったときについつい「雑費」を使ってしまうというケースが多いと思います。

なるほど、そういう風に活用すれば分ける意味もありますね。

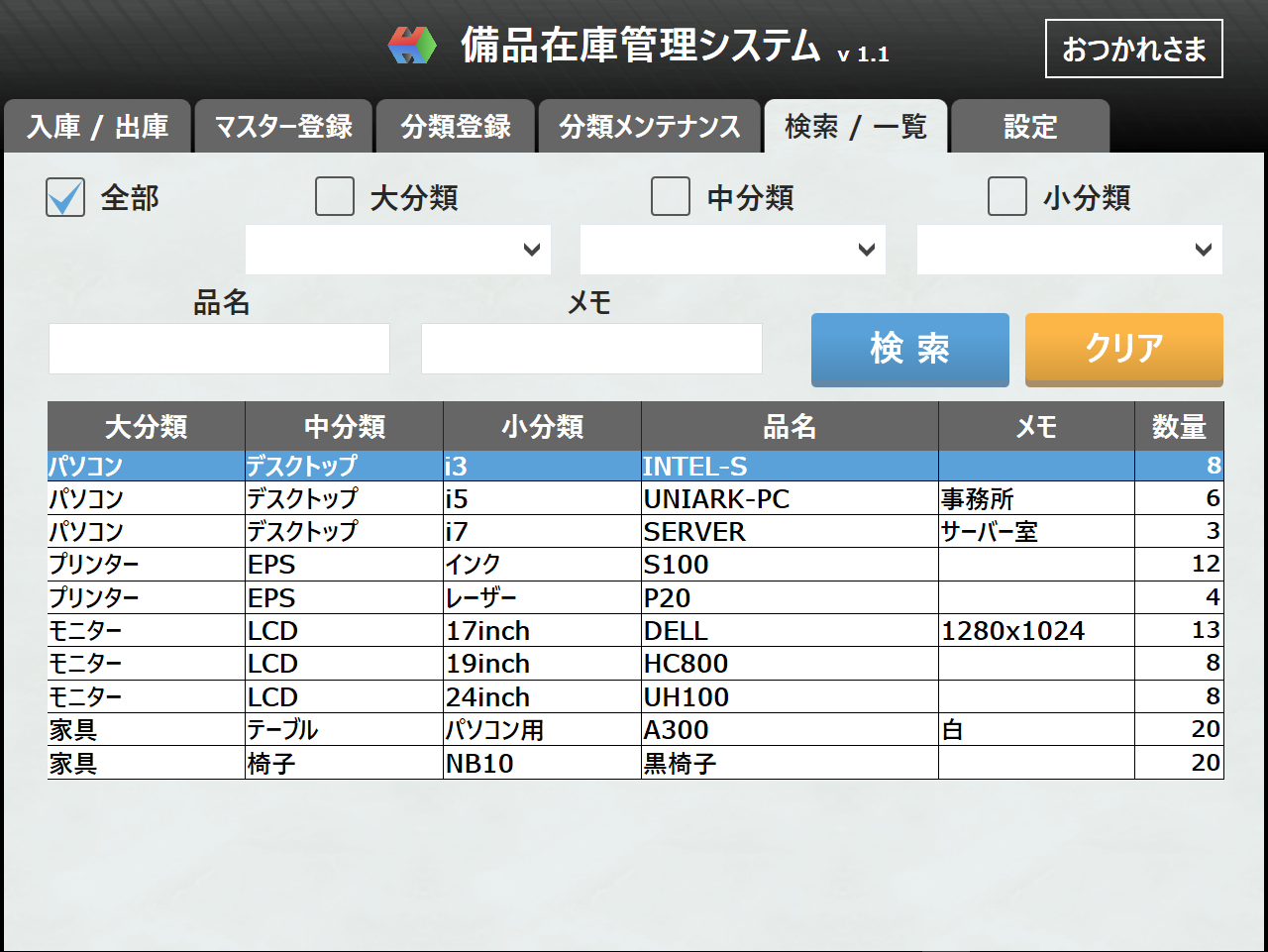

Excel やはり、消耗品をカテゴリー分けして、「誰が」「いつ」「いくつ」「何を」購入するかを明記することが、消耗品の見える化の第一歩です。 D.消耗品費で購入したものを何に使用するかによって消耗品が決るのです。

11パソコンの現時点の法定耐用年数は、サーバー用であれば5年、それ以外の業務用などは4年です。

消耗品の購入 消耗品の会計処理には、消耗品の購入時に、 ・ 消耗品費(費用)として計上する方法 ・ 消耗品(資産)として計上する方法 2つの会計処理の方法があります。