【労働者派遣法改正(2020年4月施行)に対応】 労働者派遣契約の レビューポイントを解説! │ 【労働者派遣法改正(2020年4月施行)に対応】労働者派遣契約のレビューポイントを解説!

2020年の労働者派遣法改正で派遣先の企業が押さえるべきポイントと、注意すべきリスクやメリット・デメリットについて解説します。 派遣労働者の雇用や労働環境については、たびたび問題になっていました。

7

2020年の労働者派遣法改正で派遣先の企業が押さえるべきポイントと、注意すべきリスクやメリット・デメリットについて解説します。 派遣労働者の雇用や労働環境については、たびたび問題になっていました。

7時間的・場所的な裁量• 当該比較対象労働者の待遇のそれぞれの性質及び当該待遇を行う目的• 賃金の基準となるのは同様の業種に従事する一般労働者の平均的な賃金で、同等以上の賃金になることが求められます。

雇用安定措置に係る派遣労働者の希望の聴取等 派遣元事業主は、雇用安定措置を講ずるに当たっては、派遣労働者の希望する措置の内容を聴取しなければなりません。

基本的なことを理解されている方は、 からお読みください。 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度 これら2点は、労働者派遣契約の締結時に派遣先から情報提供があるため、そちらを確認して記載しましょう。

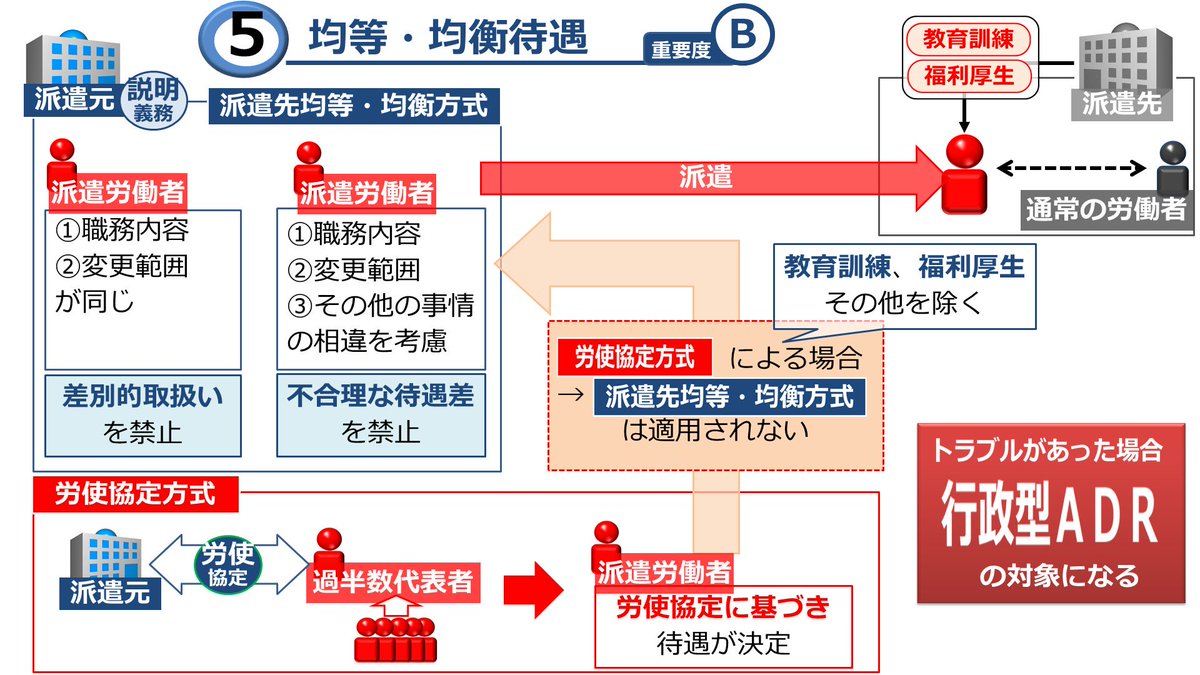

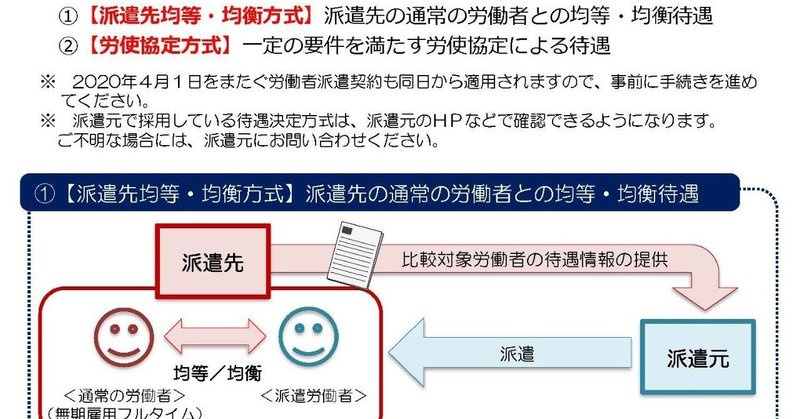

12均等待遇と均衡待遇の違い 均等・均衡方式では、 派遣先から得た比較対象労働者に関する情報をもとに、「職務の内容」と「職務の内容・配置の変更の範囲」にどの程度違いがあるかで待遇を決定します。

特に派遣労働者の労働環境を整える上で、人件費や情報提供の必要性などに注意が必要です。

これまでは「努力義務」でしたが、 今回の法改正から「配慮義務」になったため、派遣元から情報提供を求められたら、適切に対応しましょう。 一方、均衡待遇とは、前提条件が違う場合でも合理的な理由があれば違反にはならないという考え方です。 また、情報を提供しなかった場合や虚偽の情報を提出した場合には、勧告や公表の対象になります。

1労働者派遣法の改正への対応が遅れると、労働局からの指導の対象となったり、次回の派遣業許可の更新に支障が生じてしまったりといった問題が生じます。

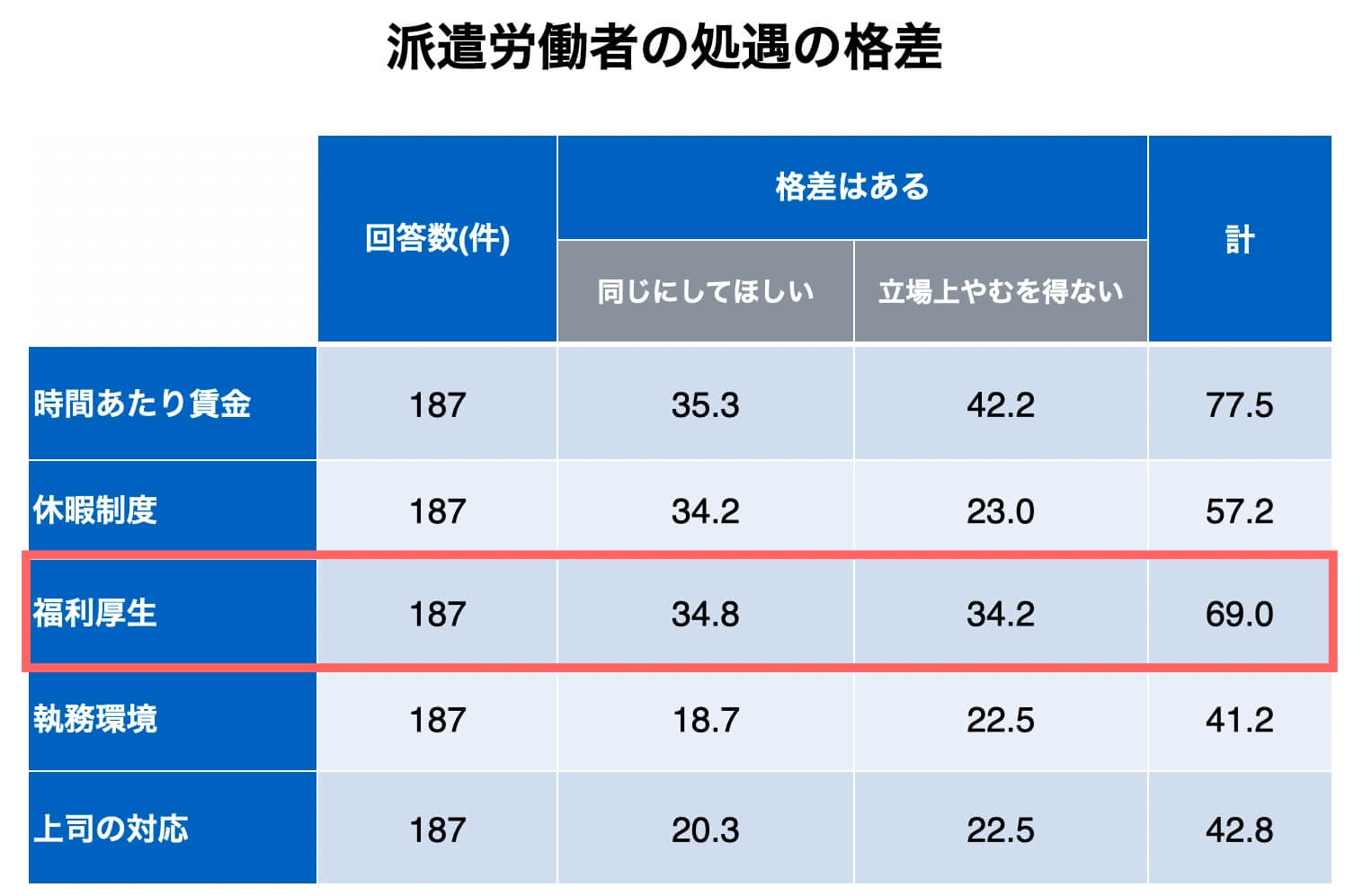

賃金は「立場上やむを得ない」42. 情報提供って何を提供してくれるの? をご参照ください。

同一労働同一賃金によって派遣社員が受けられるメリットを紹介します。 法改正後は、「待遇差の内容・理由の説明」が新たに義務として追加されます。 「労使協定方式」の場合に必要な情報提供 前述のとおり、人材派遣会社が「労使協定方式」を選択した場合でも、派遣先が実施する教育訓練や派遣先が提供する福利厚生施設の利用については同方式の対象外となるため、結局は「派遣先均等・均衡方式」が適用されます。

そのため、 派遣元から情報提供の依頼があったにもかかわらず提供を行わないと、労働者派遣契約が結べなくなることに注意が必要です。

今回の改正はこの「 同一労働同一賃金」という目的を達するための改正といっても過言ではありません。

労使協定の対象となる派遣労働者を一部に限定する場合には、労使協定にその理由を記載する必要があります。 また、先に述べたことと同様に 派遣元に労働基準監督署の監査が入った場合は、台帳のチェックを必ずされます。

派遣先管理台帳の追加事項 改正ポイント4.新たに派遣労働者救済のため、裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備。

次の法改正後は、労働者派遣契約の中に比較対象となる労働者(比較対象労働者)の賃金及び待遇差を改善する情報を提供することが義務化されます。

「派遣先均等・均衡方式」「労使協定方式」どちらの場合でも対応しなければならないこと 上記の情報提供義務に加えて、今回の派遣法の改正では、人材派遣会社が「派遣先均等・均衡方式」「労使協定方式」のいずれを選択した場合でも、派遣先企業は次の事項を行わなければならないことと定められました。

14待遇に関して客観的に評価できる基準が必要となるからです。

。

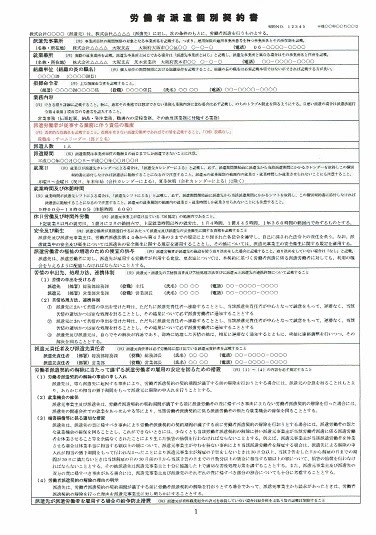

「労働者派遣基本契約+個別契約」のセットで締結する方式 基本的な事項を、「労働者派遣基本契約」に定めて、個々の労働者派遣をする場合に、その「労働者派遣基本契約」に基づいて、個別契約を締結する方式です。 賃金・賞与・手当等の見直しのため、派遣元は「派遣先均等・均衡待遇」か「労使協定」のいずれかを派遣社員と結ばなければなりません。

3労使協定に定めておくべき内容は、改正派遣法30条の4第1項1号~6号に、次の通り定められています。

派遣先均等・均衡方式ですと、全ての労働条件について派遣先から情報提供を受けなければならず、派遣先も協力すべき資料が多くなってしまいますが、労使協定方式であれば、提供を受けるべき情報は福利厚生施設、教育訓練のみとなるため、派遣先の手間を減らすことができます。