お守りをなくす意味とは?落としたときに買い直すのは大丈夫?

では次に、おまけ情報をお届けします^^ 「無病息災」のお菓子がある? 昔から、 瓢箪(ひょうたん)は縁起の良いものとして伝わっています。 今現在健康である人は健康であることに感謝しなければいけません、毘沙門天に対して「今日も健康で有難うございました」と感謝の言葉を述べるのです。

7

では次に、おまけ情報をお届けします^^ 「無病息災」のお菓子がある? 昔から、 瓢箪(ひょうたん)は縁起の良いものとして伝わっています。 今現在健康である人は健康であることに感謝しなければいけません、毘沙門天に対して「今日も健康で有難うございました」と感謝の言葉を述べるのです。

7近代に入り世界的な大戦が勃発すると、ナチス・ドイツをはじめとした各国が、軍事力増強のために名言を歪めてスローガン化したのです。

本来は「神に対して人は、健やかな身体に健やかな心が与えられるように祈るべき」という意味でしたが、誤訳がされ、その間違った意味で使われるようになりました。

お札のほかにもっと知りたい人は ここまで御札について説明してきました。 面接を1次〜3次まで突破する• 一見するとユウェナリスの一節によく似ていますが、その意味はまるで変わってしまっています。

〔英語〕A sound mind in a sound body. いくつか辞書を引いてみましたが、どれも大体上記のような記述がありました。

健全の対義語・言い換え語 不健全 心身がすこやかでないこと。

そういう意味では、少しモヤモヤした気持ちになる名言ではないでしょうか? しかし、この名言が誕生した原典の時点では、「なるほど! 確かに」と、誰もがうなづけるような意味合いで使われていたのです。

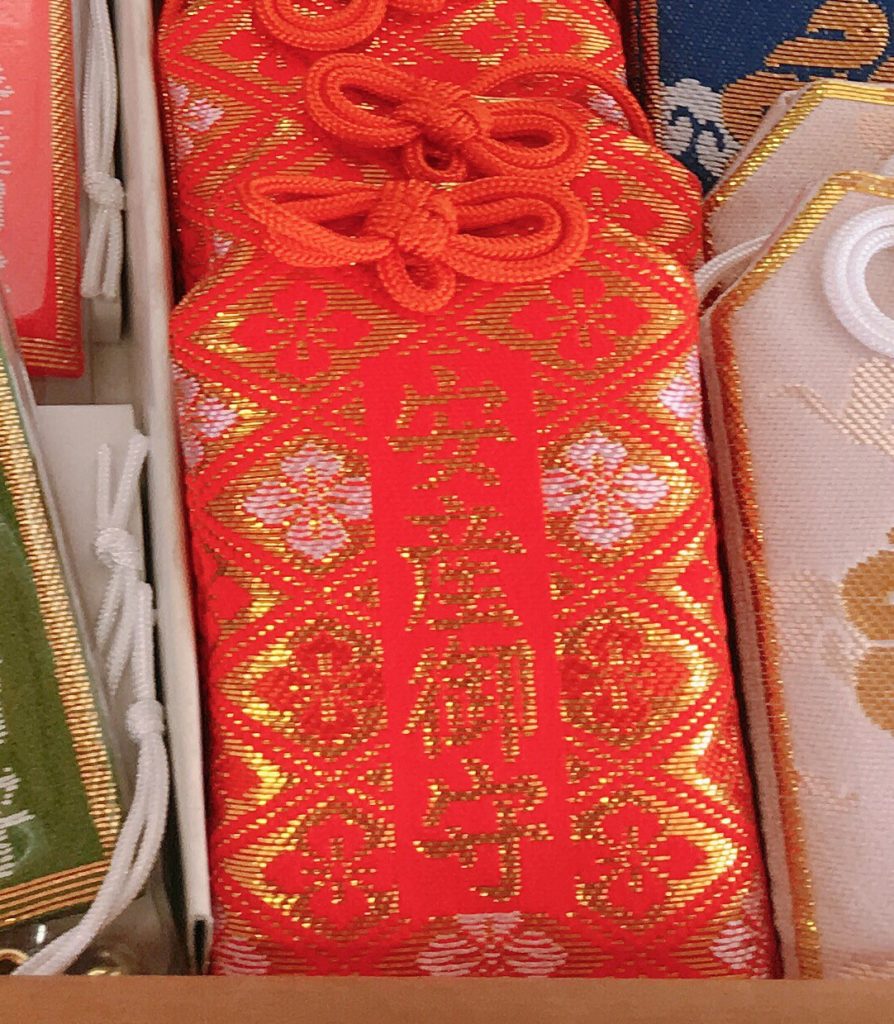

浅草寺では人気の高いお守りで、 どんな災難も防いでくれるお守りです。

また、お札の中には、節分の日の二十四時に貼らなくてはならないという「一陽来復 いちようらいふく 」など、お祭りする日時や期日が限定されているものもあります。

あの神社は「大吉」が多いと言われたほうが客受けはいいですからね。

私もこの「家内安全」を神社で意識するようになったのは、結婚してから・・・ 独身の頃にはあまり意識する言葉ではありませんでした。

15身体健勝・・・身体がこのまま健康であること• 蓮の花びらの一枚を形どったお守りです。

orandum est ut sit mens sana in corpore sano. 死の恐怖を乗り越え、 天命は自然の祝福の内にあると心得て、 いかなる苦しみをも耐え忍び、 立腹を知らず、何も渇望せず、 そして、に課せられた12の野蛮な試練を、 王の贅沢や祝宴や財産より良いと思える精神を。

では、一体どこで、解釈が歪められてしまったのでしょうか? 「健全な精神は健全な肉体に宿る」と言い切るインパクトを必要とした、歴史的背景といえば? 「健やかな身体に健やかな魂が願われるべきである」という「願い」「戒め」を、「健全な精神は健全な肉体に宿る」という、単純な体力賛美に変化させてしまった犯人は、誰なのでしょうか? 答えは「 戦争」です。

8お札の形態って? お札の形態としては、• 健全な人• 「愛染宝弓 あいぜんほうきゅう 」:初詣の時期限定のお守り。

また、あまり健康ではなかったとしても、素晴らしい偉業を成し遂げる方々は、たくさんいらっしゃいます。

とういことはですね、他の神社やお寺が、時代の流れで 客寄せのために「吉」の割合を多くしているということなのです。 類義語は? それでは1つずつ詳しくみていきましょう。 「健康」は「 けんこう」と読みます。

14弁護士という職業上、ユウェナリスは目を覆いたくなるような事件にも、たくさん触れていたと思われます。

類似アカウントから不審なDM(プレゼント当選告知)などを受け取った際は、記載されたURLにはアクセスせずDM自体を削除していただくようお願いいたします。

何が不思議だと思います?「凶」を引く確率がとても高いとか・・・ 浅草寺は厄除けをはじめとして病気平癒・健康祈願・商売繁盛などご利益は多岐にわたっています。

10厄除開運・・・厄(災難)を消し、運気が良くなること• ことわざに「健全なる精神は健全なる身体に宿る」というものがあります。

物事の状態や考え方が正常に機能していて、しっかりしているさま です。

つまり、「健全」ならば「健康」ということができます。 購入したのは1月の初詣のときですが、実際にランドセルに付けて通学し始めたのは小学校に入学した4月からです。 災難に対する心がけ 災難はなるべくなら避けて通りたいものですが、厄払いと同じく、通り抜けてこそ以前より強くなるという大切な役割があります。

10必ずや 善い行いによって平穏な人生への道が開けるということを。

そして参詣者が護符を授かるという風習が生まれ、広がっていったものと考えられています。