食料自給率とは?日本の食料自給率の現状と課題を徹底解説|政治ドットコム

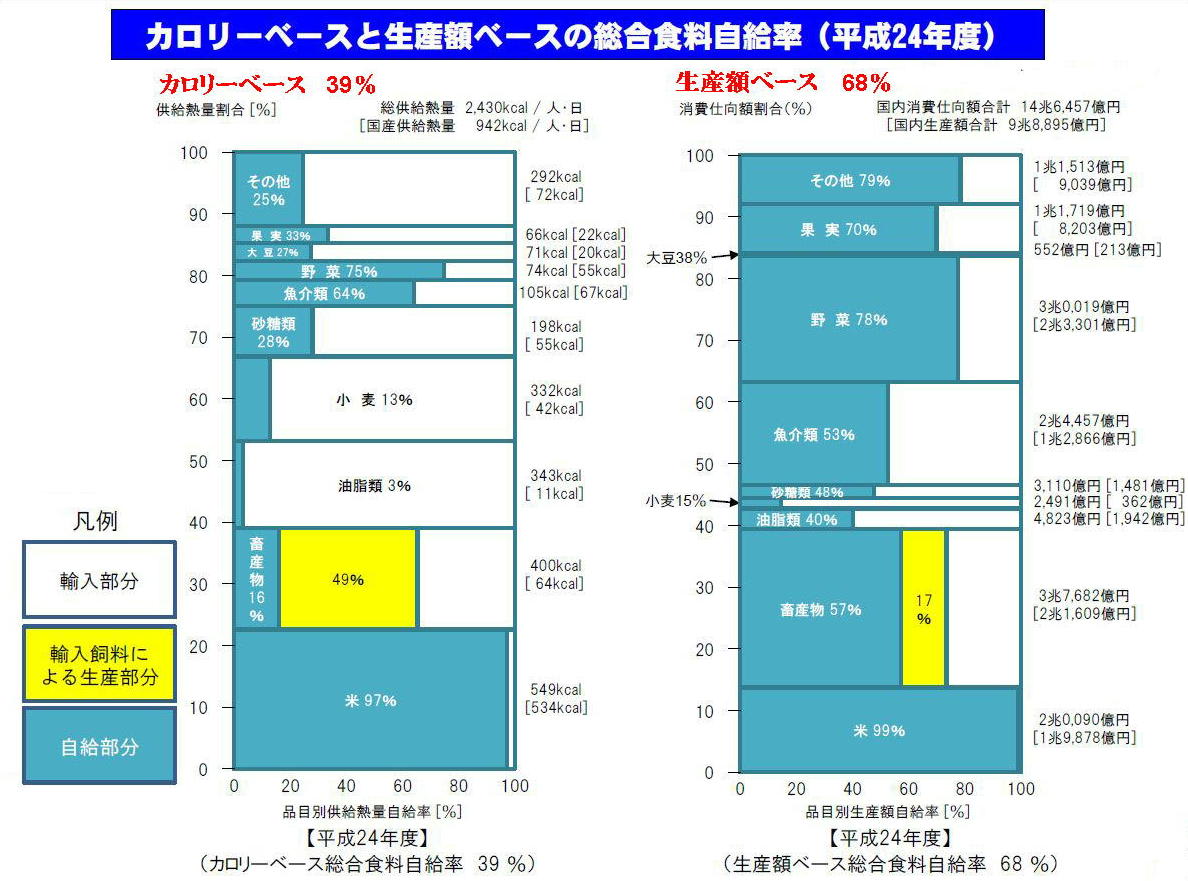

さらに 冷凍野菜でも5%減となっている。 3万トン)=16% 総合食料自給率 食料全体について単位を揃えて計算した自給率として、供給熱量(カロリー)ベース、生産額ベースの2とおりの総合食料自給率を算出しています。

3

さらに 冷凍野菜でも5%減となっている。 3万トン)=16% 総合食料自給率 食料全体について単位を揃えて計算した自給率として、供給熱量(カロリー)ベース、生産額ベースの2とおりの総合食料自給率を算出しています。

3対策1耕作放棄地の利用 日本の人口の多さは世界でも上位ですが、国土面積は約7割を森林が占め、農地として利用できる面積が限られていることから、1人当たり農地面積は3. 今からでも一人一人が国内の生産自給率向上に貢献しましょう。

102% 米酢 95% トマトケチャップ 53% 本みりん 95% かつおだし 88% カレー粉 日本ではほぼ生産されていません。

資料:農林水産省『総合食料自給率(カロリー・生産額)、品目別自給率等』より作成 主要な食品の品目別食料自給率です。 地方の道路整備も大事ではないでしょうか。

日本の食料自給率がここまで下がってしまった要因として考えられているのが、急激な食生活の変化だ。

食料自給率向上には様々な角度からの対策が必要ですが、ここでは私たち消費者にも身近な対策をピックアップしてご紹介します。

食料自給率には、• 農家がや農家への宿泊などを世話する「」や、日本の農村風景を観光の目的として海外からの観光客を受け入れる「」などで、日本の農業自体の魅力を国内外に広くアピールすることにつながっている。

中国産ネギも加工用、外食産業向けに使われている。

最も高いのは米で98パーセント。 くず肉を含む。 農水省は、「食料・農業・農村基本計画」(17年3月策定)において食料自給率目標を『2027年度カロリーベース45%』と設定している。

12また人材確保と同時に、少ない人員でも生産量を増やせるように従来の農作業を省力化&効率化していく取り組みも必須です。

鶏卵を生産するために、牧草や麦わらなどの粗飼料の27%、穀物やエコフィード(パンくずや豆腐粕)などの濃厚飼料86%を海外からの輸入に頼っているためである。

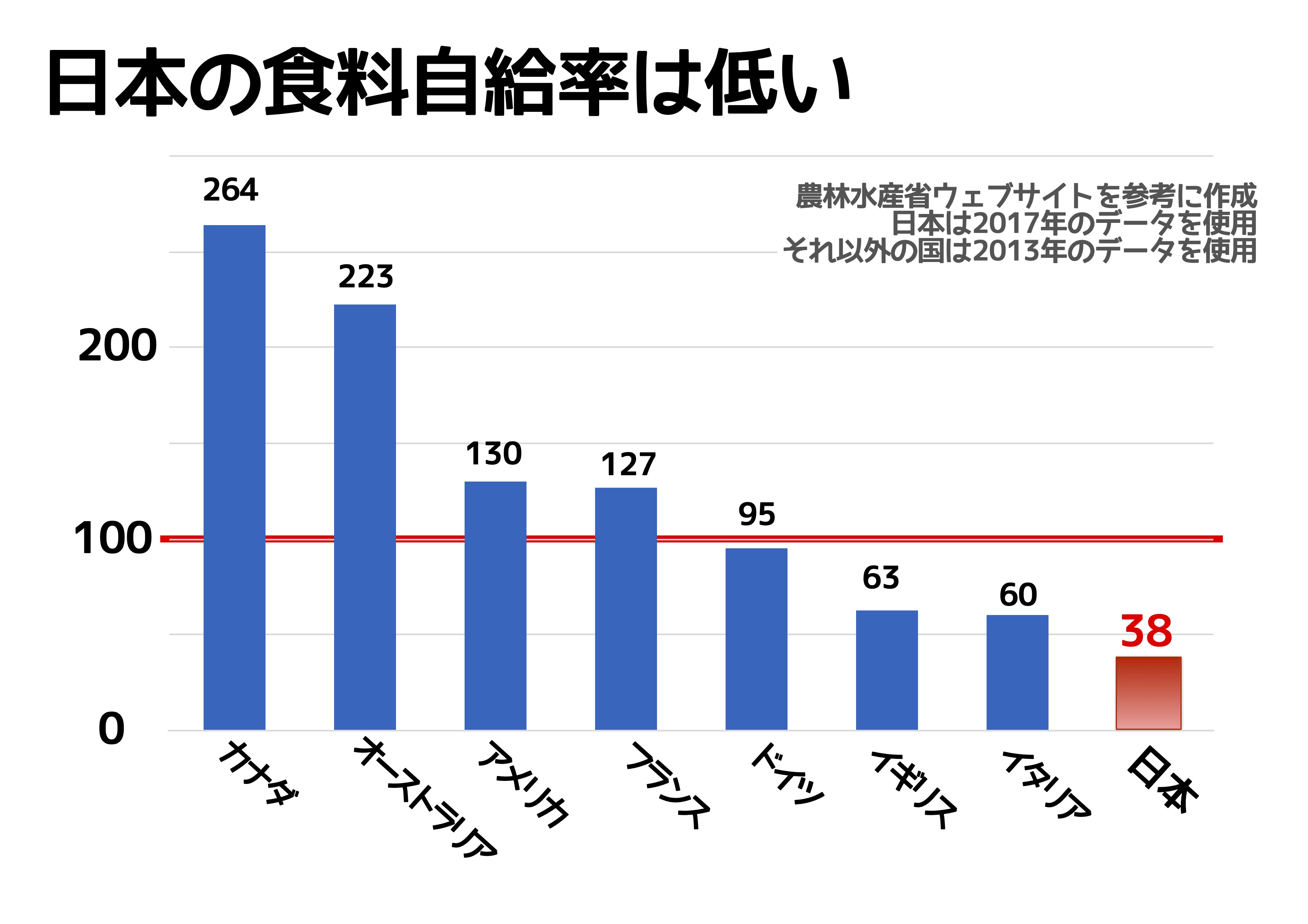

画像出典: 1960年に79%だった食料自給率は、1990年に半分を割り、2018年には37%まで低下しています。

次いで、野菜73パーセント、魚介類61パーセントです。

輸入量は11万3000トン(同0. 一人一人が地元で採れた食料を食べる「地産地消」の取り組みが、食料自給率を上げることにもつながります。 各畜産物の品目別自給率および国民1人・1年当たりの供給純食料については以下の通り。

12資料:農林水産省『総合食料自給率(カロリー・生産額)、品目別自給率等』より作成 戦後直後の1946年度(昭和21年度)、日本の食料自給率は88%でした。

(注7) 輸出量の前年度比は、農林水産省「食肉・鶏卵をめぐる情勢」を使用。