高師直 ~非凡な才と苛烈さで恐れられた南北朝の武将~

執事は後のに相当する職であるため政治家をイメージしたくなる。 しれに対する高師直の反撃もかった。 さらに、尊氏が将軍になって全国の武士に服属を呼びかけるようになると、軍事編成方式が大きく変わります。

14

執事は後のに相当する職であるため政治家をイメージしたくなる。 しれに対する高師直の反撃もかった。 さらに、尊氏が将軍になって全国の武士に服属を呼びかけるようになると、軍事編成方式が大きく変わります。

14しかし、ばさらに染まっている人たちはみんな高師直を似たり寄ったりの行動をしているので、 高師直だけがずば抜けて極悪非道だったと言うのは太平記の誇張なんじゃないか?みたいな意見もあるようです。

つまり、特権社会は閉鎖的でないといけないのです。

ただ、火のないところに煙は立たないので、神仏や旧来の権威を否定したり、女好きだったりしたのは本当なのかなと思います。 第3に師直・師泰は、出身は様々ですが、精強な軍団を組織していました。 この時、高一族とその家来たちは悉(ことごと)く命を奪われ、ここに高一族は滅亡はしました。

古代にさかのぼれば、大化の改新で暗殺された蘇我入鹿。

1337年3月…師泰、新田義貞が籠もる越前金ヶ崎城を攻略 1338年1月…師直の従弟師冬、北畠顕家軍を美濃の青野原に防ぐ 1338年2月…師直・師泰、顕家軍を奈良で破る 1338年5月…師直、和泉の堺浦で顕家軍を撃破、顕家敗死。

関連項目 [ ]• とにかく強い!尊氏軍のエースだった高師直 しかし、尊氏の執事だからと言う理由だけで出世したわけではありません。

121452-1464• (初出は『新編西尾市史研究』2号(2016年)) 関連史料・参考文献 [ ]• 一般論としては、分捕切捨の法の採用は、師直の合理主義者的側面を証明する実例とされる。

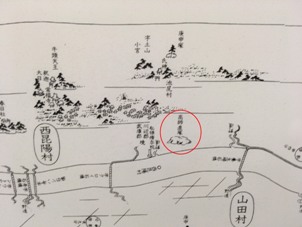

2020年時点で現存する石碑は、4年()に村の人々が建立したものが、その後、国道の拡張工事などの影響で転々と移設され、最終的に現在地に移されたものである。

足利尊氏らの離反にあい、南朝政権を樹立。 1442-1445• 尊氏の周旋によって和議を結んだものの、直義を出家させて引退へと追い込み、幕府内における直義ら対立勢力を一掃した。 偏諱を与えた人物 [ ]• だが『太平記』といえば、中世・近世において広く読まれかつ文字が読めずとも講釈師によって語られた「誰もが知っている物語」であり、一冊で世間一通りの常識が身につく手引書ともなったという作品である(新田一郎『太平記の時代』)。

9執事施行状は、南北朝時代に成立した庶民向けの初等教科書『』にも取り上げられ、中世の日本人にとっては、身分を問わず知っておくべき一般教養となった。

しかし、功労者であるのを良い事に次第に傲慢な態度が目立ち始めた。

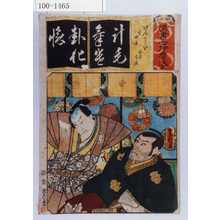

師直率いる足利軍と、楠木正行らが戦った「四条畷の戦い」(歌川国芳画) こうした軍事的な貢献により、高一族は幕府内に確固たる地位を築いていきますが、その専横を快く思わなかったのが 足利直義です。 207• 「師直の恋」「狼藉なり」(文藝春秋『室町花伝』/文春文庫『バサラ将軍』収録、1995年)• まず、師直・師泰が用兵・作戦に当たって、寺院や神社などの精神的な権威をおそれなかったことから、自由な作戦行動をとることができたことがあげられます。 すると、トラブルばかり起こす高師直とその対処に追われる直義は政治上も次第に対立するようになりました。

17このとき、高師直は雑訴決断所の第三番の職員として活動していたため、亀田俊和は、この雑訴決断所牒をヒントに執事施行状が発明されたのではないか、と主張している。

「葛の楠木」「悪名」(『異形武夫』収録、新潮社、2001年)• この講和条件において師泰とともに出家することを命じられ、道常と号す。

建武2年 1335年 に時の大納言・西園寺公宗の謀反が発覚すると、師直は らと協力して西園寺一派をとらえ、反乱を未然に防ぐ活躍を見せています。 南朝は次々と有力武将を失い、北朝優勢となります。

20また、とくに天皇家の権威・権力を軽んじる傍若無人な人物としても記されたものがある。

侍所は武士の統制機関ですが、戦時になるとその職権はさらに大きくなります。

なぜなら、神仏の怒りを買えば勝ち目はないと考えられていたからです。

彼が最初に登場するのはが幕府を離反し宮方についた時で、この時点ですでに高一族は君の一門を上回る勢となっていた。