お遍路・四国八十八ヶ所とは?

3cm、平安時代後期作• 四国八十八ヶ所は、四国四県にまたがった弘法大師・空海ゆかりの88か所の寺院の総称です。 地図は、案内マップが各所で入手できますし、今は、Googleマップもあって、 道に迷う心配もなく安心安心。

1

3cm、平安時代後期作• 四国八十八ヶ所は、四国四県にまたがった弘法大師・空海ゆかりの88か所の寺院の総称です。 地図は、案内マップが各所で入手できますし、今は、Googleマップもあって、 道に迷う心配もなく安心安心。

1戻ってきました善通寺。

焼山寺文書 3通:宗秀奉下文、寺領寄進状目録、佐伯守安寄進状• 本尊・木造十一面観音立像および両脇侍(86番志度寺)中尊:榧の一木造り、彩色、像高147. 15m、客殿の裏庭にある。

ドライバーがその土地でおすすめのお店をご案内させていただきます。 本尊・木造大日如来坐像:本尊の金剛界大日如来像、檜の寄木造、漆箔、彫眼、像高93. 木造阿弥陀如来立像(31番竹林寺)彩色古色、98. になると僧侶の修行としての巡拝だったのが、庶民にも広がったと云われている。 4cm、平安時代後期作• 銅造鏡像:懸仏4面• 約30kmほどの行程。

18木造天人面(宝物館蔵)• 閻魔堂• 『』( ・監督)原作の同名. 丸亀市のビジネスホテルに前泊し、再スタートです。

絹本著色十一面観音像(86番志度寺)• また、10年(1513年)80番国分寺に「四国中辺路同行二人」の落書きが残されている。

米紙『』が2015年1月に掲載した世界の観光地ベスト52で「四国と遍路」が35位にランクされている。

『』 - が1994年にバイク事故を起こした際、たけし全快祈願の為に、が手分けして88か所巡礼した。

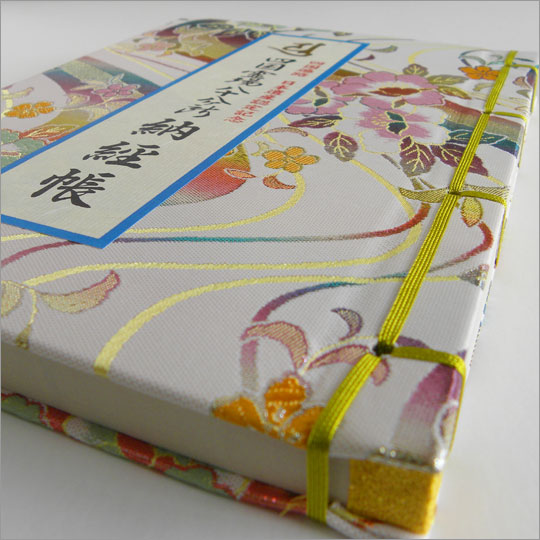

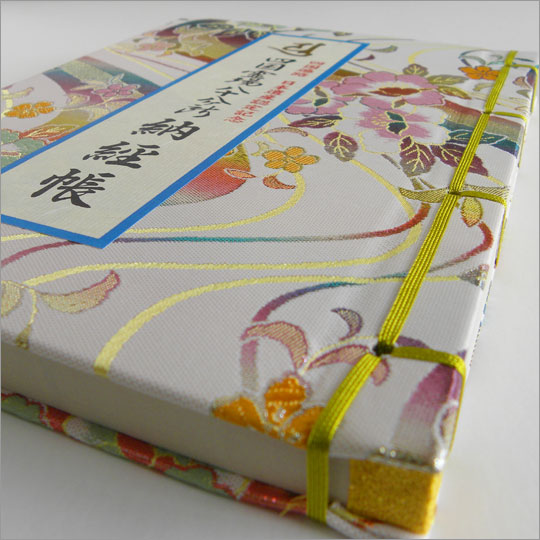

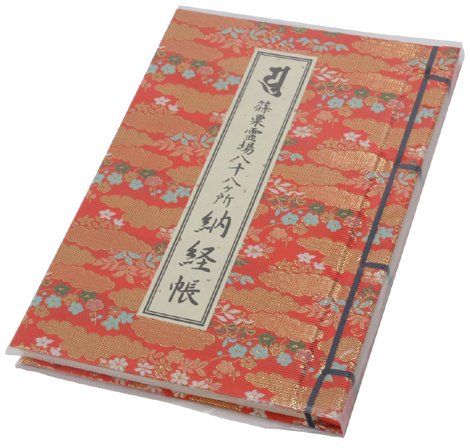

・名称が観音堂や地蔵堂であっても、堂宇で御本尊として祀られているのが観音様や地蔵様とは限らない。 とある。 2cm、膝張り92cm、カヤ材、建治元年(1275年)作• 四国八十八箇所の寺院や門前の店で購入すると、弘法大師を表すと「南無大師遍照金剛」と背中に書かれたものが一般的である。

2袖があるものを白衣、袖無しのものを笈摺とする説明もある。

また、信仰によって病気や身体の機能不全が治るのではないかと一縷の望みをかけ、現代でいう視聴覚障害者や身体障害者が巡礼することも始まった。

四国霊場のルーツとは 四国八十八カ所の原型は、空海が平安仏教界で活躍する以前から四国に存在した、海辺や峻厳な場所に偏在する霊地を神仏礼拝や修行の目的で巡る「辺路修行」にあるとされます。 If you have any questions, please feel free to E-mail. 桜井恵武『四国名刹』(明報社、2008年)、『秘仏写真集 四国霊場 仏像を訪ねて』上巻「 香川・徳島 涅槃・発心の道場編」・下巻「 高知・愛媛 修行・菩提の道場編」(、2014年)• 毎年この時期には妙音寺の写真を撮影しているような気がします。

15巡礼の途中でいつ行き倒れてもいいように死装束としてとらえる説もあれば、巡礼といえども修行中なので清浄な着衣として白を身につける、どんな身分でも仏の前では平等なので皆が白衣を着るとする説もある。

そして、高速道路を利用すれば、四国の主要都市からすべての札所へ日帰りが可能である。

14m、伝・運慶作、鎌倉時代作• 最後までまわると、 結願、満願といいます。 過去三回行われており、第三弾は逆打ちを行っている。

八十八箇所を全て廻りきると「結願(けちがん)」となり、どの札所から初めてもよいので88番目の札所が結願寺となる。

5cm、平安時代中期作• 宗派によっては「南無遍照金剛」と唱えるところもあるが、当霊場では「南無大師遍照金剛」と唱える。

銅造観世音菩薩立像(26番金剛頂寺)像高22. (つやどう) 本来は寺院内で夜を徹して読経や真言を唱える修行をするための施設(お堂)だが、四国八十八箇所においては霊場が巡礼者に対して用意した簡易宿泊施設という意味合いが強い。 土佐遍路道 青龍寺道(土佐市)、竹林寺道(高知市)答申中、禅師峰寺道(高知市)答申中• 梵鐘(84番屋島寺) 書籍典籍・古文書• だが、2010年11月8日、系の福見山へ一人で調査に行って帰らぬ人になった。 これらは断片的で、全体としての成立がなされていないことを示している。

13徳島ラーメンももちろんお勧めですが、 駅近くの【堂の浦】の鯛の塩ラーメンもお試しください。

幸い、本尊は時の住職が背負い難を免れたという。