マウス と ラット の 違い。 ラットとマウスの違いをご紹介!あなたに危害を加えるのはどっち?|ねずみ110番

ヘビの餌|マウスとラットどっちがいいの?栄養価と値段は?

まとめ ラット マウス 原種 ドブネズミ ハツカネズミ 大きさ 大型 小型 門歯の裏側の形状 楔状 板状・2段階 胆嚢 なし あり 尿の臭い 強くない とても強い 闘争本能 弱い 強い 乾燥 弱い 強い 湿気 強い 弱い 発生工学の実験 あまり利用されない 利用される 適するとされていた分野 病態学・病理学 遺伝学・免疫学. 0kgであることから、外観だけを見ればやはり「ラット」の方が近いです。 (小野堅太郎) 飼育上のマウスとラットの違い マウスと言ったら卵サイズのネズミですが、ラットはコブシ2個分の大きなネズミです(成体の場合)。 参考にした本 参考にした本はこちらです。

7

【知らなかった!】マウスとラットの違い

停電事故の原因は約20%が小動物ですが、そのうち半分以上がラットやマウスなどのネズミにあるようです。 血球に関係する様々な反応に関係する。 これらの例外を除いて、ラットは、唾液腺の小さな口腔から始まり、後部開口部で終わる消化管を有する。

17

人間に対しては倫理的に歯止めがかかる非人道的な実験もネズミに対してなら行える• (ホルマリンは視神経を侵すため) マウス 注文先 日本クレア 03-5704-7123(東京) 06-4861-7101(大阪) 販売 実験動物中央研究所 044-754-4477 飼育(販売は日本クレア) ラボ・アニマル 03-957-6048 チャールズ・リバー 0462-47-8331 FAX0462-47-1767 価格 人獣共通感染症の問題からSPF(Specific Pathogen Free)動物を用いる 時価でICRリタイアで、1頭当たり450円から650円くらいの値段。

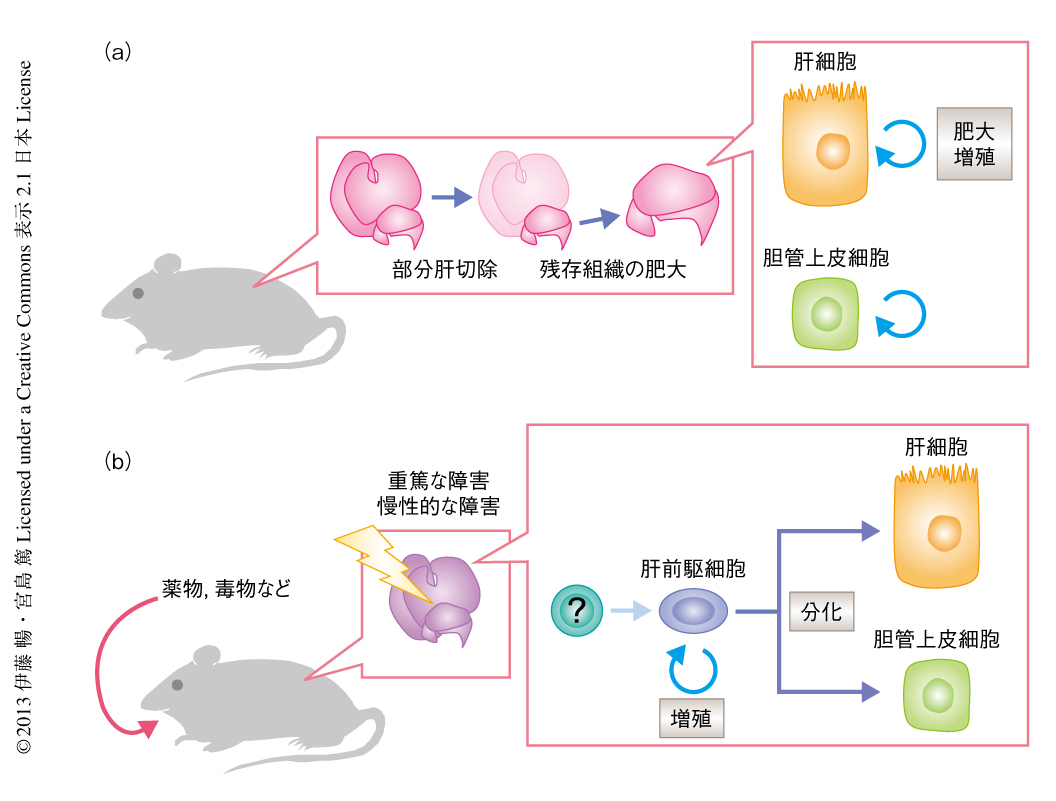

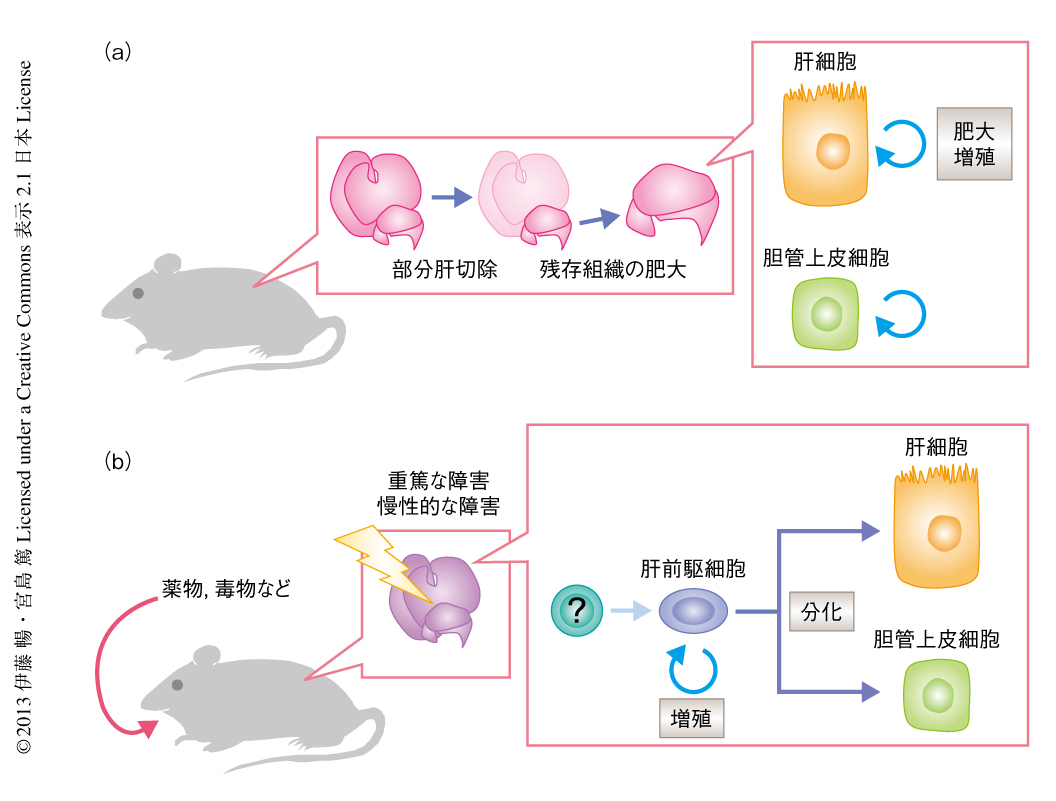

主に実験動物としての観点になりますが、ラットとマウスにはさまざまな違いがあります。

ラットとヒトの消化器系の違い 2021

ペットとしてネズミを飼うことのいくつかの利点は• 実験のときは、ラットとマウスそれぞれに適した実験があるのでしっかりと区別して使われています。

「ラット(rat)」と「マウス(mouse)」の違いって?

一般的な用語「ラット」は、真のラットではない他の小型哺乳類の名前でも使用されます。 ラットは遺伝子の改変が難しいため、発生工学の分野では あまり利用されていない。

5

ラットとマウスの違い【結論:違う生き物です】

体内はもちろん、糞尿など出したものにも含まれているので注意が必要です。 ラット• ヒトの平爪とは違い鉤爪がある。

17

「マウス」と「ラット」「モルモット」の違いは?

なので、 おなじねずみの英語であっても 「マウス」はかわいらしいイメージなのに対し 「ラット」は汚らわしいイメージだったりします。 一般的にラットは食べ物を食い荒らす野生の害獣としてのネズミ、マウスは小型で可愛らしい、ペットとして扱われるネズミという認識です。 マウスのオス同士を同じケージで飼うとファイティングが起こりやすく、怪我をする恐れもありますので推奨されるようにケージを分けるか、同居させる場合には、様子を見ながら慎重に見極めましょう。

ラットとマウスの違い【結論:違う生き物です】

BDF1• 【ラットとマウスの違いについて】 これらの呼び分けについて、次の章から詳しく見ていきます。 微生物による拡大大腸または盲腸は、ラットの消化器系の発酵チャンバとして機能する。 尿のにおいも違っていて、言葉で表現しにくいですが、マウスの方がキツい刺激臭がします。

ラットとマウスの違いって?同じねずみなのに、実はこんな違いがあった!|生活110番ニュース

一方で、マウスはそこまでの知能はありません。 興味深いことに、ラットの消化器系には胆嚢がない。

ラットとマウスの違いは?実験動物での使い分け

(脊柱にそった24対の神経節から出るのが交感神経) 血管は神経の近くを走る。