四十九日法要の香典について参列者と喪家が知っておくべきこと

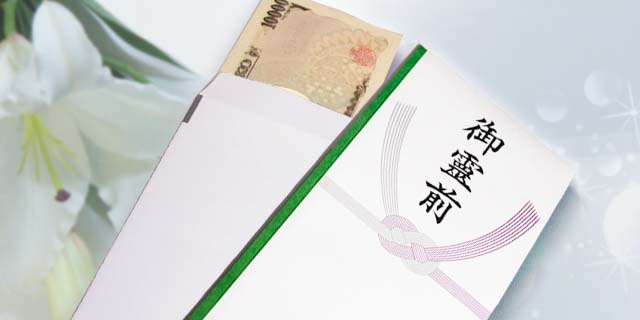

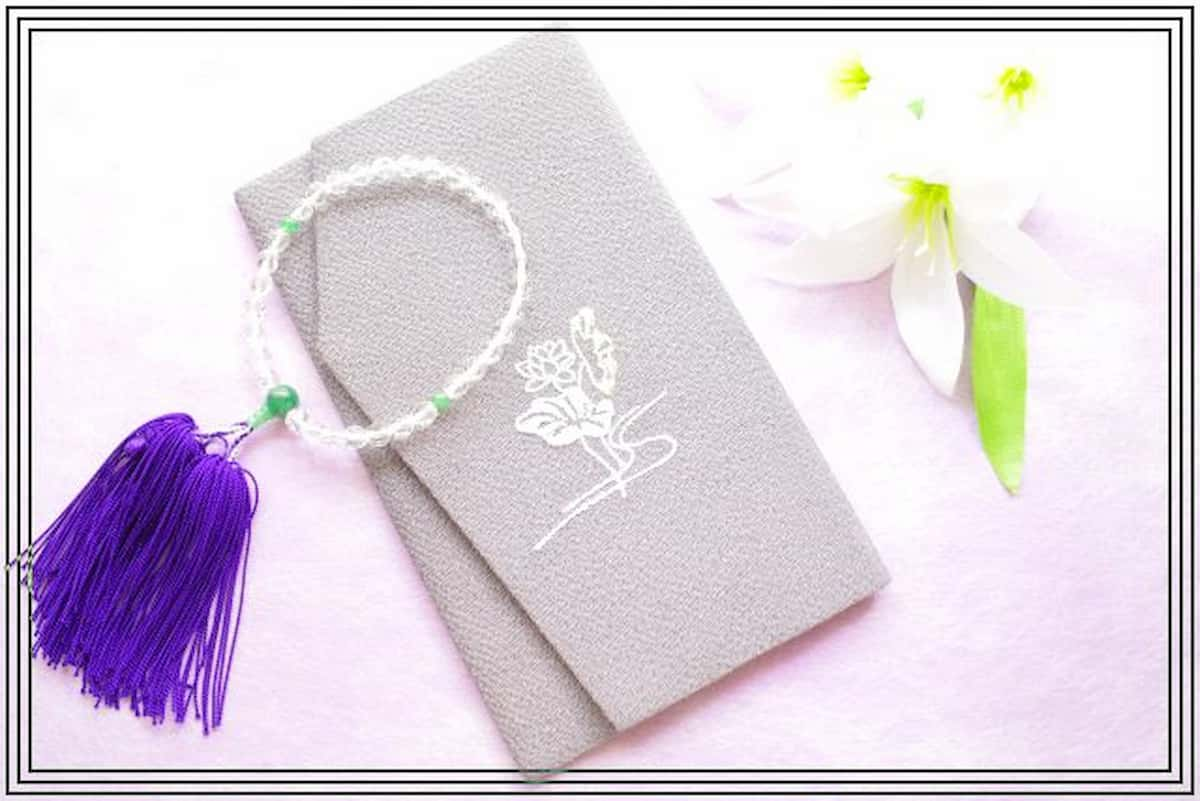

四十九日になるまでの間、詳しくいうと七日ごとに七回の法要があることになっています。 また遺族や世話係が準備や片付け等で忙しそうにしていたら、手伝う気遣いをするとより丁寧です。 基本的に黒白や双銀を選ぶ 一般的に四十九日法要に持参する香典袋は、 黒白や双銀の水引のものを選びましょう。

16

四十九日になるまでの間、詳しくいうと七日ごとに七回の法要があることになっています。 また遺族や世話係が準備や片付け等で忙しそうにしていたら、手伝う気遣いをするとより丁寧です。 基本的に黒白や双銀を選ぶ 一般的に四十九日法要に持参する香典袋は、 黒白や双銀の水引のものを選びましょう。

16夫婦連名で出す場合は、香典の金額は世帯で一つと考え、一人分の相場の金額で構いません。

法要によって数え始めの基点とする日が違っています。

仏教の四十九日法要とは命日から数えて49日目に行う法要であると先で説明しましたが、同じ法要でも亡くなってからの日数によって数え方が異なってくるため注意しなければいけません。

6難しい場合にもなるべくきれいなお札を用意しましょう。

最後の審判が49日目に行われるといわれているため、四十九日法要(七七日法要)は、 一周忌までの法要の中で最も重要な追善供養の儀式です。

そのため、タブーとされることを避けるなど、ご葬儀に際しても細かい気遣いが必要になります。

中袋にお札を入れる場合、 弔事では「顔を伏せる」ように入れるのが一般的とされています。

この法要が49日法要となり、ひとつの節目として納骨される場合が多いです。

その場合は 香典袋(不祝儀袋)には代理依頼人の氏名を記載し、代理人本人の氏名は記載しません。

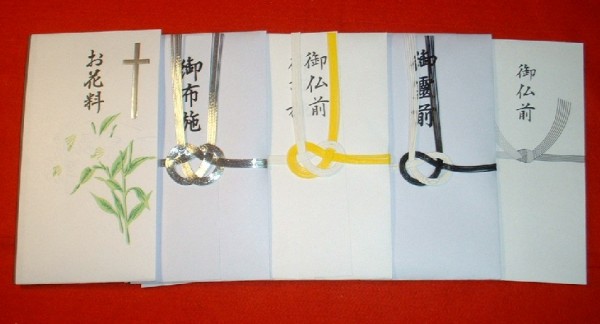

突然訪れた別れに対する悲しみの気持ちを表すため、薄墨で書くのが良いとされています。

会食の有無については、香典袋を準備する前に確認しておくと、香典の金額を決めることができます。

つまり、「御霊前」と「御仏前」では、香典をお供えするタイミングが重要になってきます。 具体的に何が違うのか、法事ではどうするのが良いか見ていきましょう。 香典の渡し方のマナー 香典返しを渡す際には、いつ・どのように・どんな場所で渡すのかも、マナーとして大切になってきます。

6また四十九日法要(七七日法要)をもって忌明け(きあけ:忌み慎んでいた期間が終わること)となり、遺族は通常の生活へと戻ります。

弔事など 一度切りで二度と起こってほしくないことには「結び切り」を使います。

しかし、ご年配の方の中には「ご香典に偶数の数字を使ってはいけない」とする方もいらっしゃいます。

「 表書き >名前 >会社名、役職名」と覚えておくと良いでしょう。

封筒に記入欄がある場合は、欄に沿って記載していきます。

喪主や遺族はどのような服装が良いですか? 喪主の服装は、正喪服がふさわしいと言えます。

また、カトリック限定で「御ミサ料」と書く場合もあります。

その場合、どのタイミングでどんなものをお返しするのが良いのでしょうか。