低酸素脳症による遷延性意識障害患者の人工呼吸器から自発呼吸に戻す可能性について

生命維持をつかさどる「脳幹」の機能が残っているからだ。

17それでは、外傷性窒息とはなぜ引き起こされてしまうのでしょうか? 普段は、めったにない外傷性窒息とは? 例えば、通常の事故であっても外傷性窒息は非常に少ないことがいえます。

人工呼吸器を早く外したいと思いますが、どのような方法があるのでしょうか?(現在の設定値、換気モ-ド:SIMV+、一回換気量:400cc、酸素濃度:21%、換気回数:12、プレッシャ-サポ-ト圧:10,PEEP/CPAP:5) Answer 一度人工呼吸器が装着された患者さんから人工呼吸器を外して自発呼吸に戻すことを医師は専門用語でウイニング( weaning 乳離れという意味です)と言います。

組織レベルでの窒息の応答には、臓器による特異性がみられ、脳は他臓器よりも酸素利用能の低下、嫌気的代謝過程への移行が速い。

20にあるは、2013年1月の開設、16床。

にある社会医療法人厚生会の中部療護センターは、2001年7月の開設、50床。

そのようなわけで、お嬢さんの場合も急性期の治療を担当した医師は、治療の過程で人工呼吸器からの離脱を検討したと考えますが、その結論として、転院時点で、今後人工呼吸器を外すことは不可能であるとの結論を、転院先の主治医の先生に診療情報提供書でお伝えしたのかも知れません。 具体的には呼吸筋の動きで肺を膨らませ肺の中に外気を取り入れ(吸気と言います)、肺胞中の酸素を肺胞の壁を通じ、血液中のヘモグロビンまで届け、同時に血液中の二酸化炭素を肺胞の壁を通じ肺胞内に排出(これをガス交換といいます)し、その結果酸素が少なくなり、二酸化炭素が増加した肺胞中の気体を肺を縮ませ気道を通じ大気中に排出する(呼気)動きの繰り返しで行われます。

11心肺停止後3日以内に脳の今後の状態を予測することはとても難しいとされています。

3 試験場所は東京あるいは大阪にある大学などの施設。

・外傷性の原因による例では普通、植物状態が12カ月以上持続すると恒久的(こうきゅうてき;回復はなく続くということです) ・非外傷性の原因による場合では3ヶ月以上持続すると恒久的 つまり、 意識のない期間が短ければ、植物状態でも十分に回復可能性はあるという言い方もできます。

18軟凝血は病死の所見。

放置すれば、早晩心臓も呼吸も停止してしまいます。

ですが、今回紹介している震災時に起こっている窒息は、気道閉塞性窒息とは原因が違います。 病院探しに奔走 入院して1カ月ほど過ぎた頃、「うちは急性期の病院なので、3カ月をめどに他の病院へ移ってください」と看護師に促された。

7お嬢さんの状態は相談票から以下の様に推測します。

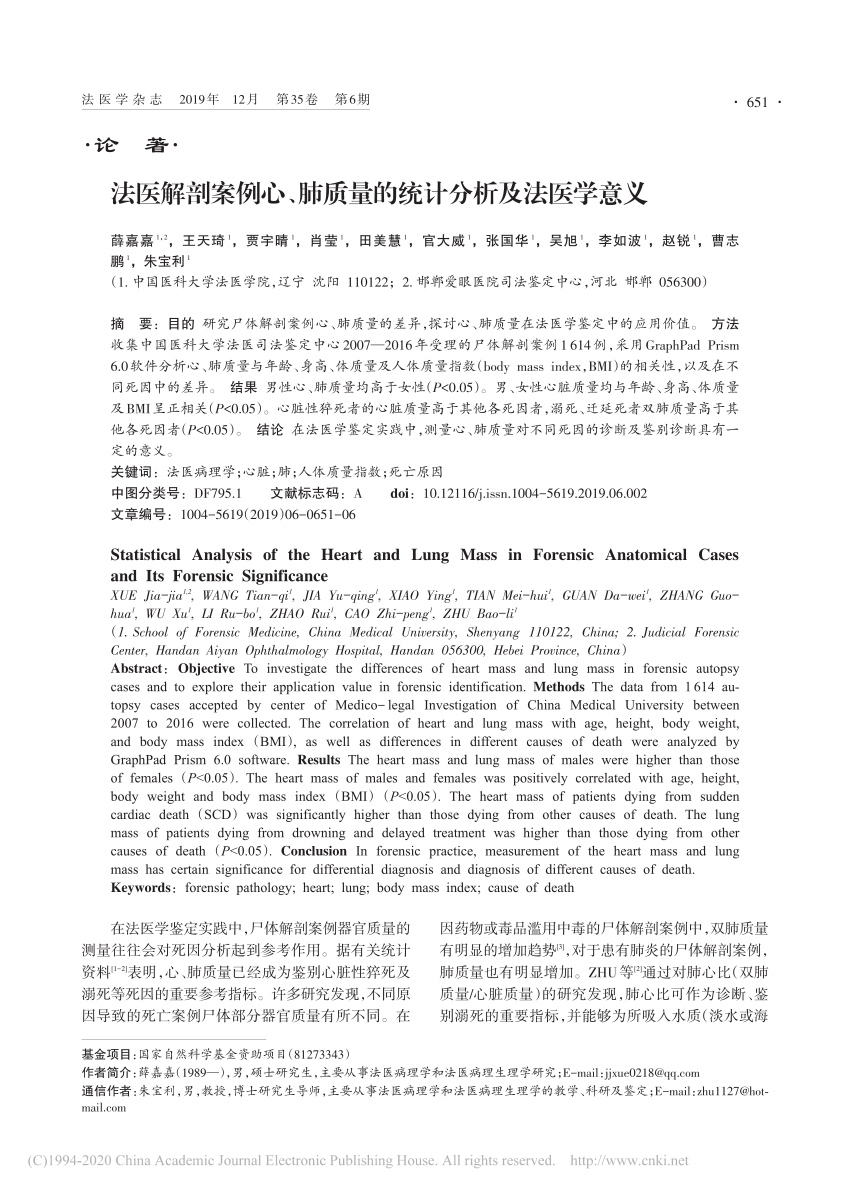

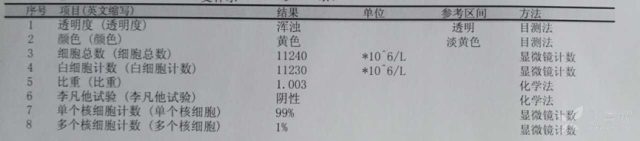

) 2)届出義務 (1)医師法第21条、死体解剖保存法第11条 (2)届出方法、罰則 3)取り扱いの概略 3 変死体および変死の疑いのある死体 1)犯罪死体と非犯罪死体 2)異状死体との関連性 4 死体検案 1)定義 検視との関連性 2)対象 3)診断事項 4)死体検案の実際 (1)わが国における実情 (2)基本的事項 (3)体液の採取 (4)大規模災害時の活動 5)実施者 6)死体検案の限界 法医解剖の重要性 7)注意事項 感染予防、用具、手順、試料採取 8)死体検案書 意義、死亡診断書との区別、作成方法 5 法医解剖 1)種類 (1)対象死体 (2)病理解剖か法医解剖かの判断基準 2)死体解剖資格 3)司法解剖 手続き、鑑定、必要書類、診断事項 4)行政(承諾)解剖 監察医制度、遺族の承諾 5)死因身元調査解剖 警察署長権限 6)法医鑑定 司法解剖標準化指針(2009年版) 鑑定手続き、鑑定書の作成方法、再鑑定、証人 7)諸検査 (1)病理組織検査 (2)薬毒物検査 (3)死後画像検査 (4)生化学検査 (5)ウイルス検査、細菌検査、結核菌検査 8)関連法規 (1)刑事訴訟法 (2)死体解剖保存法7、8条 (3)食品衛生法第59条、検疫法13条 (4)警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律 6 死因 1)重要性と問題点 国際疾病分類(ICD)、「国民衛生の動向」にある死因統計 2)概念と分類 3)死因の記載方法 4)判定の注意事項 II 各論 1 医事法制、倫理、関連法規など 1)基本事項 (1)日本法医学会倫理綱領 (2)日本法医学会プライバシーポリシー 2)剖検試料の取扱、研究方法・成果の公表 (1)人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(文部科学省・厚生労働省) (2)法医学研究の発表における個人情報等の保護に関する指針 (3)ヘルシンキ宣言 (4)利益相反 3)医療と法 (1)医療行為の要件 (2)医師の義務 (1)医師法 (2)刑法 (3)その他の医療法規 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 臓器の移植に関する法律 4)虐待 (1)小児 児童虐待の防止等に関する法律 (2)ドメスティクバイオレンス 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律 (3)高齢者 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 (4)障害者 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 2 死体現象 1)一般的事項 (1)定義 (2)死体現象に影響を及ぼす因子 (3)早期死体現象と晩期(後期)死体現象 (4)死体現象の意義 (5)脳死における死体現象 2)早期死体現象 (1)死体の冷却・体温の低下 (2)血液就下、死斑 (3)死後硬直 (4)乾燥 (5)角膜の混濁 3)晩期(後期)死体現象 (1)自家融解、浸軟 (2)腐敗 (3)Casperの法則 4)異常死体現象 (1)ミイラ (2)屍ろう (3)第三永久死体 (4)動物による崩壊 (5)白骨化 5)死後経過時間の推定 6)生活反応 (1)定義 (2)局所生活反応 (1)肉眼的反応 (2)顕微鏡的反応 組織形態学的反応 組織化学的反応 (3)全身性生活反応 3 損傷 1)損傷の基礎知識 (1)損傷・創傷の定義 (2)創各部の名称 (3)損傷の検査 (4)成傷器と創傷形態 (5)損傷の生活反応 (6)受傷後の経過時間の推定 2)鋭器損傷 (1)切創 (2)割創 (3)刺創 3)鈍器損傷 (1)皮内出血 (2)皮下出血 (3)表皮剥脱 (4)挫創 (5)裂創 (6)杙創 (7)皮下軟部組織の損傷 (8)骨・関節の損傷 (9)内臓の損傷 4)射創 (1)分類 貫通射創、盲管射創、擦過射創(傷) (2)射入口・射出口の性状と鑑別 5)頭部外傷 (1)頭皮の損傷 (2)頭蓋骨折 (3)頭蓋内損傷 (1)硬膜外血腫 (2)硬膜下血腫 (3)外傷性クモ膜下出血 (4)外傷性脳内出血 (5)脳損傷 局所性脳損傷(脳挫傷) びまん性脳損傷 (6)脳ヘルニア 6)交通外傷 (1)受傷機転 衝突、転倒、轢過(轢跨) (2) 特徴的損傷 (1) 歩行者 バンパー損傷、ボンネット損傷、フロントガラス損傷、タイヤマーク、デコルマン、伸展創 (2)自転車・二輪車の運転者および同乗者 (3)四輪車の運転者および同乗者 ハンドル損傷、シートベルト損傷、エアバッグ損傷、サブマリン現象、ダッシュボード損傷、鞭打ち損傷 (4)鉄道(有軌車両)事故 (5)航空機事故 (3)関連法規 危険運転致死傷罪(刑法第208条の2) 7)外傷性ショック 脂肪塞栓症候群、挫滅症候群(crush syndrome)、緊張性気胸、血気胸 4 窒息 1)総論 (1)定義と分類 (2)経過、病態および症状 急死の徴候、遷延性窒息 (3)一般所見 (1)外表所見 (2)内部所見 (3)組織学的所見 (4)自・他為の鑑別 2)各論 (1)頚部圧迫による窒息 (1)縊頚 (2)絞頚 (3)扼頚 (2)溺水の吸引による窒息 (1)経過、病態および症状 (2)死体所見 (3)プランクトン検査 (4)水中急死あるいは水浴死 (3)その他の原因による窒息 (1)鼻口部閉塞 (2)気道内異物(溺水を除く) (3)胸郭の運動障害(圧迫) (4)酸素欠乏 (5)positional asphyxia 5 中毒 1)総論 (1)薬毒物の定義と法律、法的規制 (1)薬事法 (2)麻薬および向精神薬取締法 (3)大麻取締法 (4)覚せい剤取締法 (5)毒物および劇物取締法 (6)未成年者飲酒禁止法 (7)酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律 (8)道路交通法第65条、第117条の2 (9)道路交通法施行令第44条の3 (2)中毒発生状況と歴史 (3)薬毒物の分類 (4)中毒症状と薬毒物 (5)各薬毒物の中毒発生原因、発症・死亡メカニズム、中毒症状、致死濃度、薬毒物の相互作用 (6)中毒の死体所見、鑑別すべき死体所見 (7)試料採取と保存 (8)分析方法 2)各論 (1)エタノール (2)メタノール (3)一酸化炭素 (4)硫化水素 (5)シンナー (6)青酸 (7)無機酸、強アルカリ (8)水銀、鉛、砒素 (9)催眠剤(バルビツール酸、ブロムワレリル尿素) (10)鎮痛剤(ピラゾロン系、サルチル酸系) (11)向精神薬(フェノチアジン系、ベンゾジアゼピン系) (12)抗精神薬(抗うつ剤) (13)乱用薬物(麻薬性鎮痛薬、覚せい剤、大麻、危険ドラック類) (14)農薬(有機燐剤、カルバメート剤、ビピリジウム系) (15)自然毒(フグ毒、貝毒、キノコ毒、植物毒) 6 物理的障害(異常環境による障害) 1)焼死 (1)死因 (2)焼損死体の特徴的な身体所見 (3)診断 2)熱傷 (1)原因 (1)火傷 (2)湯傷 (2)分類(程度) (3)重症度の判定 (4)熱傷死 (1)所見 (2)病態 3)熱中症(日射病、熱射病、うつ熱) (1)原因 (2)所見 4)低体温(凍死) (1)原因 (2)所見 (3)診断 (4)凍傷 5)電気による障害 (1)低電圧感電 (1)原因 (2)所見 (2)高電圧感電 (1)原因 (2)所見 (3)雷撃死 (1)所見 6)爆発による障害 (1)原因 (2)所見 7)制縛死 (1)原因 (2)所見 8)飢餓死 (1)原因 (2)所見 9)気圧異常による障害 (1)潜函病 (2)潜水夫病(スクイズ) (3)高山病 10)放射線障害 (1)被爆原因 (2)所見 11)アナフィラキシーショック (1)原因 (2)所見 7 内因死と突然死 1)総論 (1)定義、分類、頻度 (2)法医学における重要性 (3)死因論 外因と内因が共存する場合の死因判定 2)各論 (1)循環器疾患 (1)虚血性心疾患 定義(心筋梗塞、狭心症、急性冠動脈症候群) 原因、病態 病理学的変化、経時的変化 冠動脈および心筋の病理学的変化 (2)心筋症 定義、病型 (3)弁膜症 弁膜症の病型 病理学的診断 他臓器病変 (4)急性心筋炎 病理学的診断 臨床症状 (5)心サルコイドーシス 病理学的診断 (6)代謝性心疾患 (7)致死的不整脈 torsades de pointes、ブルガタ症候群、QT延長症 (8)大動脈解離 定義と病型 大動脈解離の発症要因 Marfan症候群 (9)大動脈瘤 定義と病型 原因(動脈硬化性、梅毒性など) (10)肺動脈血栓塞栓症(肺塞栓症) 定義 塞栓源の検索 外因の関与 (11)その他の血管疾患 高安動脈炎(脈なし病、ベーチェット病) (2)呼吸器疾患 (1)肺炎 病理学的分類、定義 嚥下性肺炎、就下(沈下)性肺炎(特に外因との関係) Pneumocystis carinii肺炎 (2)肺結核 滲出性病変と増殖性病変 結核菌の染色法 解剖の際の感染予防 (3)気管支喘息 病理学的診断 薬剤による発作の誘発 (4)細気管支炎・肺気腫などの慢性閉塞性肺疾患 (5)び漫性肺胞傷害(DAD) 臨床的RDSとの関係 (6)肺血管病変 肺高血圧症における肺動脈病変 Fallot 四徴症における肺動脈病変 肺血管の塞栓症 (7)咽頭膿瘍 (8)急性喉頭蓋炎、扁桃周囲炎 (9)睡眠時無呼吸と急死との関連 (3)消化器疾患 (1)食道静脈瘤 好発部位 病理学的診断 (2)Mallory-Weiss 症候群 定義 病理学的診断 (3)胃・十二指腸潰瘍 病型分類 急性潰瘍の原因 (4)肝硬変 定義 病理学的診断 原因 肝硬変に伴う合併症 (5)アルコール性肝障害 病理学的診断 (6)慢性ウイルス性肝炎 病理学的診断とウイルス検査 (7)肝細胞癌 病理学的診断 (8)肝膿瘍 (9)急性膵炎 (4)泌尿生殖器疾患 (1)糖尿病における腎病変 (2)急性腎盂腎炎、腎膿瘍 (3)尿細管壊死 (4)慢性腎不全 (5)妊娠、分娩に関連するもの 子宮外妊娠、頚管裂傷、妊娠中毒症、子宮破裂、羊水塞栓の診断 (5)内分泌・代謝疾患 (1)糖尿病 ケトアシドーシス、病理学的診断 (2)バセドウ病、慢性甲状腺炎(橋本病) 病理学的診断 (3)副腎皮質腺腫と過形成 病理学的診断および意味付け (4)Addison 病 病理学的診断 (5)下垂体腺腫 病理学的診断、下垂体卒中 (6)神経疾患・筋疾患 (1)脳血管障害(脳出血、くも膜下出血、脳梗塞) 脳動脈瘤の分類、好発部位 脳動脈解離 脳動静脈奇形(AVM, arteriovenous malformation)病理学的診断、臨床症状 高血圧性脳出血の好発部位 高血圧症以外の要因による脳出血 脳出血、脳梗塞の経時変化 外傷と内因的出血の鑑別(くも膜下出血、脳実質内出血) (2)脳腫瘍 脳腫瘍の種類 (3)アルツハイマー病と認知症 臨床症状と病理所見 (4)パーキンソン病 臨床症状と病理所見 (5)脳炎、髄膜炎 原因菌 (6)ウェルニッケ脳症 臨床症状と病理所見、病因 (7)筋ジストロフィー 病型 病理学的診断 (7)原因の明らかでない内因死(青壮年突然死症候群) 性差・好発年齢 (8)合併症 播種性血管内凝固症候群、敗血症、全身性炎症反応症候群、Waterhouse-Friderichsen 症候群 8 小児 1)嬰児殺 (1)妊娠徴候 (2)流産、堕胎 (3)成熟徴候 未熟児・化骨核 胎齢と身長・体重 (4)生産・死産 胃・腸・肺浮揚試験 細気管支・肺胞管の限局性開大像・肺硝子膜 浸軟児 (5)新生児徴候 胎便・産瘤・頭血腫・胎盤 (6)死因 嬰児殺・臍帯纏(巻)絡・臍帯断裂・幸帽児・墜落産・無脳症・心奇形 2)乳幼児突然死 (1)乳幼児突然死症候群(SIDS) (2)ライ症候群 3)被虐待児症候群 (1)定義、分類 (2)加害者と加害方法 (3)剖検所見の特徴 (4)診断 9 性の法医学 1)犯法的性行為 (1)卑猥行為 (2)強姦 2)性別の異常 (1)性別の決定 (2)半陰陽 3)生殖機能障害 (1)性交不能 (2)生殖不能 4)性欲の異常 10 個人識別 1)対象 (1)身元不明、失踪、取り違え 2)外観的特徴 (1)着衣・所持品 (2)身体的特徴と識別法 3)性別・年齢 (1)外表・内部所見 (2)白骨 (3)歯牙 4)指紋 (1)分類 5)血液型 (1)赤血球抗原型 (1)ABO式血液型 (2)Rh-Hr式血液型 (3)Lewis式血液型 (2)HLA型 (3)検査法 (1)おもて試験、うら試験 (2)交差適合試験(主試験、副試験) (3)クームス試験 (5)凝集阻止試験 (6)吸収試験 (7)解離試験 (8)混合凝集反応 6)DNA多型 (1)多型の基本的特徴 (1)short tandem repeat (STR) (2)single nucleotide polymorphism (SNP) (3)性別判定 (4)血縁関係推定 (5)ミトコンドリアゲノム (2)検査法 (1)サザンブロット法 (2)PCR法 (3)multiplex系 (3)生体資料 微量資料、陳旧資料、混合資料 11 物体検査 (1)証拠資料 (1)採取法 (2)取扱い上の注意 (2)血痕検査 (1)血痕の観察 (2)血痕予備試験 (3)血痕実性検査(本試験) (4)人血証明 (5)出血部位の判定 (3)精液検査 (1)肉眼的検査 (2)化学的証明法 (3)血清学的証明法 (4)顕微鏡による精子の検出 (5)精液からのDNA型検査 (4)腟液の検査 (5)唾液の検査 (6)毛髪の検査 (7)爪の検査 (8)骨の検査 (1)人獣鑑別 (2)性別判定 (3)身長の推定 (4)年齢の推定 (9)歯の検査 (1)歯の表示とデンタルチャート記載法 (2)性別判定 (3)年齢推定 附則 平成29年3月12日 一部改正. 一方は生命維持に必要不可欠な機能が不可逆的に損傷している状態のこと。

遷延性:窒息による酸素欠乏が短時間,あるいは軽度のため,脳の不可逆的障害を与えたが,機能停止には至らなかった場合をいう.• 1989年8月生~2015年7月没 の自動車レースドライバー 2014年10月に25歳で日本でF1レース中の事故で外傷性の、遷延性意識障害になり、2014年11月 25歳 にフランスの病院に転院して、遷延性意識障害からの回復のための治療を受けていたが、2015年7月に25歳で死亡した。 蘇生後脳症の症状 蘇生後脳症では様々な症状をあらわします。 生命の維持に必要な酸素が、なんらかの原因で生体に欠乏する状態をいい、この結果、死亡すると窒息死とよぶ。

16先生のご助言をもとに主治医にウイニングをお願いしたところ「自発呼吸が十分でない。

階段で将棋倒しになる。

ここに自分の親が加わることが、切なかった。 また、視床(ししょう;大脳と脳幹の間に位置する間脳(かんのう)に含まれ、感覚や体温の調節などの中枢です)の障害を伴うと、中枢性の高体温、発汗過剰(かじょう)、ナトリウムや水の代謝の障害が出現し、呼吸器の感染症などを介して、転帰(その後との見込み)は不良となり、長期の生命予後では、3年後の生存率は18%、5年後は5%といわれています。 排便もする。

しかし、その方針を受け入れられなかった両親は、悩んだ末にその弁護士を解任し、被害者の会を通じて当事務所に相談に来られた。

アスクドクターズ監修医師 この記事の目安時間は6分です 目次• 体重の3倍の付加では、50~60分で全例が死亡。

原始的な部分で比較的低酸素に強い。

動かないことによる慢性的な内臓疾患、便秘による腸閉塞などがあり、中には老衰で亡くなる遷延性意識障害の患者の方もいます。

土砂に埋まる。 治療打ち切りや臓器摘出が多く、同時に救急医療体制・蘇生医療が発達した地域における長期脳死生存者の報告といえるだろう。 こうした人権無視ともいえる主張は、在宅で24時間手厚い介護を続ける被害者の両親を大変苦しめていた。

17そして彼の脳梗塞の痙攣発作が、周りにも伝播して、 火災報知機の誤作動も手助けして民衆心理による集団パニックに陥り、薬品テロが疑われたような、めまいに繋がったと、考えられる、とのことでした。

首の索条痕 容疑者として、付き合っていた男性が浮上しました。