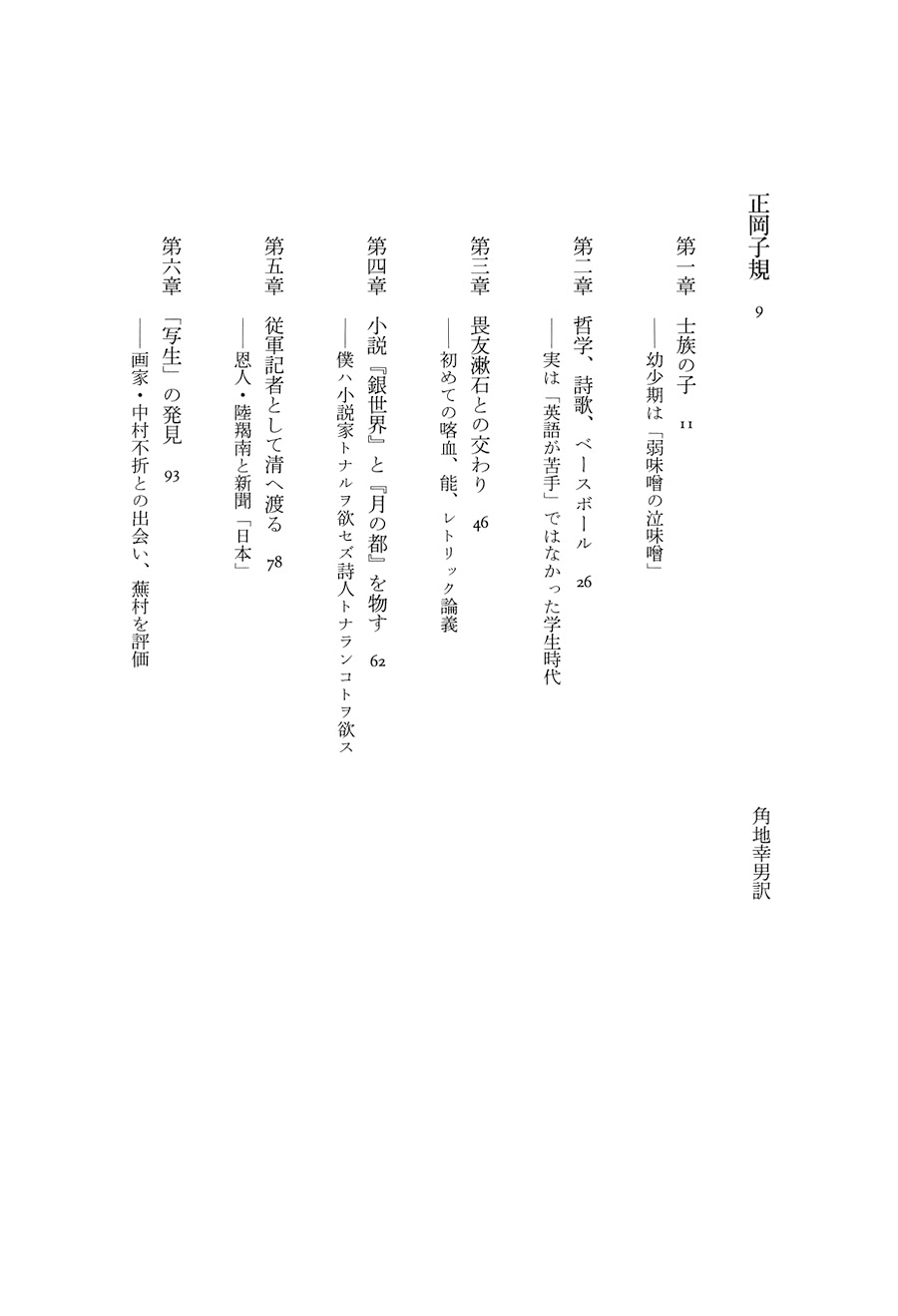

元祖野球バカ? 正岡子規の人生に影響を与えたベースボール!

漱石の下宿に同宿して過ごし、俳句会などを開いた。 出典 [ ]• 91 :名無しさん@涙目です。 「著作集 第15巻」新潮社、2018年 脚注 [ ] [] 注釈 [ ]• 『筆まかせ 抄』 95頁。

漱石の下宿に同宿して過ごし、俳句会などを開いた。 出典 [ ]• 91 :名無しさん@涙目です。 「著作集 第15巻」新潮社、2018年 脚注 [ ] [] 注釈 [ ]• 『筆まかせ 抄』 95頁。

(のを渡ったところにある。

ただ散文(5・7・5などの韻律にとらわれない文章、小説や評論文などのこと)に関しては、正岡子規なくしては確立しなかったとの評価は動かしがたいようです。

"judicature" の意味がわからなかった子規が隣の男に意味を聞いたところ、「ほうかん」と言われた。 幼少期は松山藩藩校明教館教授を勤めた祖父・大原観山(おおはらかんざん)が開いた私塾で漢書を学び、小学校入学後は漢詩や戯作にも興味を持ち、1880年(明治13年)には旧制松山中学(現在の松山東高校)に入学します。

1清水房雄 『子規漢詩の周辺』(、1996年)• 9月:文科大学哲学科入学。

正岡子規まとめ 34歳というまさにこれからという年齢でこの世を去ることとなった正岡子規は、夏目漱石が世にでるきっかけを作ってやったり、俳句や短歌では後身の指導や新しい形を求めて精力的に活動し、明治以降の近代文学の発展に多大な影響を与えました。

子規の最良の理解者であったですら、彼が他のスポーツにはまったく関心を示さなかったのに、ベースボールに限って夢中になったことについては理解できないという風に「変態現象」と呼んだほどであった。

中馬庚が「ベースボール」を「野球」と翻訳する4年前の明治23年(1890年)に、本名の升(のぼる)をもじった「野球 の・ぼーる 」という雅号を使っています。

ここでの夏草は、生命力の象徴だったのだと思います。

正岡常寅はの元締め。

中馬庚が正岡子規の号に影響された可能性は否定しきれないが、いずれにしても素晴らしい先人が野球というスポーツを愛したのは厳然たる事実である。

9近年 [ ]• 俳句においてはいわゆる俳諧の陳腐を否定し、の詩情を高く評価する一方、江戸期の文献を漁ってのように忘れられていた俳人を発掘するなどの功績が見られる。

正岡子規は1889年(明治22年)に吐血するまで捕手としてプレーを続けており、その後も野球の試合観戦は時間と健康が許す限り続けていました。

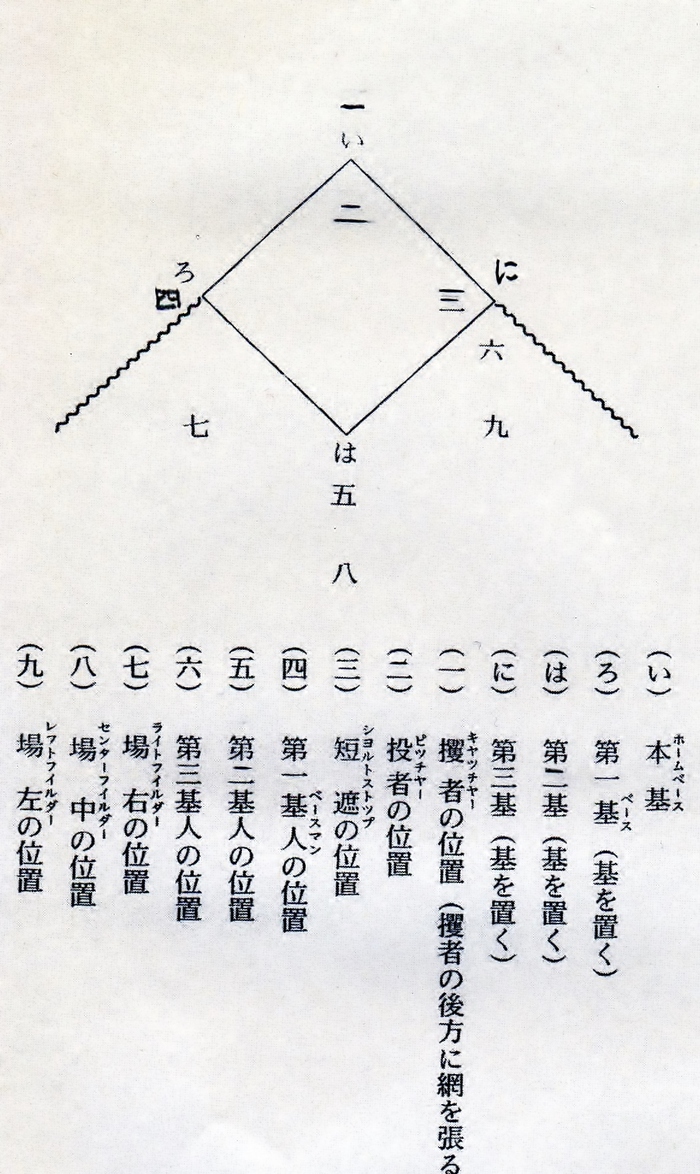

バッターを打者、ランナーを走者、ストレートを直球などベースボール用語の翻訳案を公表したり、「まり投げて見たき広場や春の草」などの俳句や短歌を詠んで日本に導入された新しいベースボールというスポーツの普及に文学を通じて貢献しました。

(明治8年)• 子規没後の正岡家が描かれる後日談的な作品に『』がある。

十余程というのは実際の得点を意味しない)。 を作り始める。

明治29年に新聞「日本(にっぽん)」に連載した随筆「松蘿玉液(しょうらぎょくえき)」の中で、子規は「打者」「走者」「四球」「死球」「直球」「飛球」などと野球用語をオリジナルで訳し、ベースボールについて詳しく紹介したそうです。

一方の 正岡子規は、同じく旧制一高でプレイし、「打者」「走者」「四球」「直球」「飛球」など現代でも用いられている多数の野球用語を翻訳したこれまた野球界の偉人であり、その功績から没後100年にあたる2002年に野球殿堂入りを果たしている。

ちなみに正岡子規の出身である愛媛県には、子規の野球好きにちなんで、野球資料館『の・ボールミュージアム』 がオープンしている。 「」も参照 この球場の名前を冠しているは、明治初期に日本にが紹介されて間もない頃の愛好者であり、(明治19年)から(明治23年)頃、この球場がある上野公園内で野球を楽しんでいたという。 0-6と一高が大差をつけられた6回に事件が起こり、試合は中止となった。

5わしには手に負えん」と言ったという。

その外国人こそがいまも野球史にその名を残す、事件の主役となってしまった波羅大学教師のインブリー博士だった。

子規は玄祖父・常一について「余が玄祖父は正岡一甫といふてお茶坊主の役をしたまひき。 正岡子規が知ったら、きっと喜ぶことでしょう。

19正岡子規の誕生と学生時代 1867年10月14日伊予国温泉郡(現在の愛媛県松山市)で松山藩・藩士正岡常尚(つねひさ)と八重(やえ)の長男として誕生しますが、父・常尚が5歳の時に他界し、母の実家である大原家の貢献で家督を相続しました。

ますます騒ぎが大きくなると波羅大学の学生も駆けつけ、今度は学生同士の小競り合いとなって現場は騒然とした。