午後数日、夕方になると微熱がでます。

この書かれた事から何の病気かを推定するのは無理がありますし、危険な事と考えます。

15「手足は冷えているのに、顔だけはほてりを感じる」というように、 冷えとほてりの両方を感じる「冷えのぼせ」が起きることもあります。

「夕方の発熱」もこれが原因かもしれません。

A ベストアンサー そうですか、では、甲状腺の検査は受けましたか? それを2週間くらい繰り返していましたが、病院には行っており風邪薬を処方されていました。

13甲状腺はヨウ素を多く取ると異常を発生するので、 発病の可能性がある場合はヨウ素の多い海藻類は控えめにした方が良いかもしれません。

2日間、咳止めを飲ませています. そのため体温を日々測って、妊活に役立てたりしていますよね。

夕食後に体温を測ると熱がある、しかし朝になると熱が下がっているのはこの作用があるためです。 35度代の人と36度代の人では同じ温度でも意味合いが違ってきますよね。 大学病院に行って調べれば済むことなのですが、現在、在宅ワークで時間的な余裕が無く、受診は1週間くらい後になるので、その間、熱が出ると仕事に支障が出てしまい、また不安です。

2自分の体と相談しながら無理の無いペースで心因性発熱を解消に、予防していきましょう。

このときお医者様に「そもそも発症から24時間以上経った状況で喉の痛みや鼻水等、粘膜系の症状が全く無いにも関わらず、Fluや上気道感染症という診断はないのでは?どこから感染したというのでしょう?」という生意気なことを言ってみるが聞き入れられず。

虫歯を常に持ってる人は常にリンパが腫れてるし、例えばタバコ吸ってて今は吸ってなくても何年も残ります」と言われました。 また自分なりのストレス解消法を見つけ、ストレスを溜めないよう上手に発散させましょう! 夕方に起こる微熱やだるさ…精神的な原因には要注意! では、なぜストレスを感じることで、微熱やだるさをかんじてしまうのでしょうか。

3慢性扁桃炎の治療を3か月続けていますが、のどの痛みは良くなったり悪くなったりをずっと繰り返しています。

旦那は熱出て寝込むことあります。

目が覚めたら朝日を浴びるようにする。 4日目に大きな病院行った方がいいんですが、もう5日経過していますよね、 早めに大きな病院を受診して下さい、診察時に発熱から何日経過していて 熱が一向に下がらないこと、頭痛があること、ほかに症状があればそれも 含めて医師に説明して下さい、それと発熱の変化をある程度記録して持っていけば良いと思います。

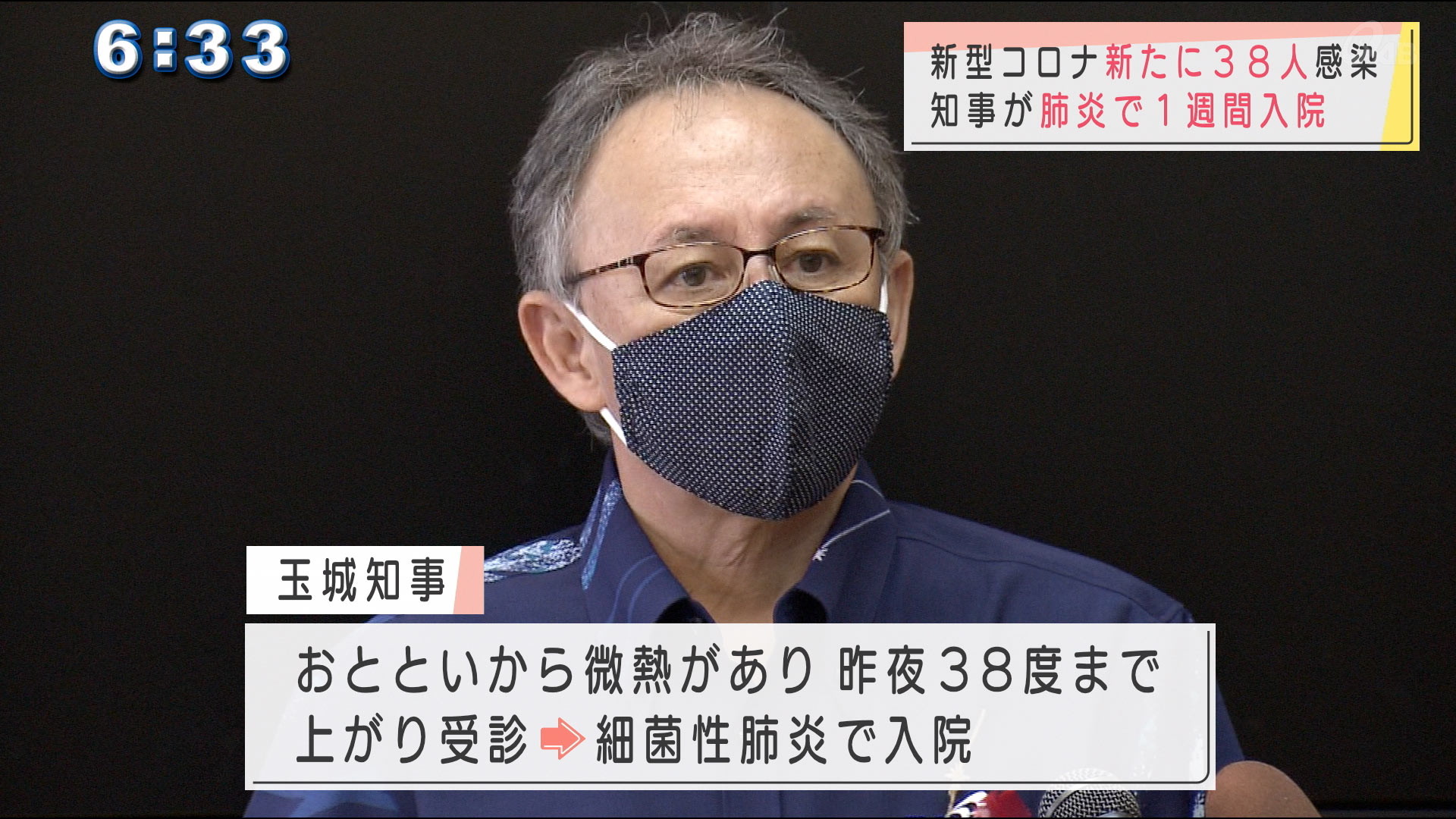

6受診時には熱の程度や経過も重要ですが、微熱以外の症状とその経過を伝えることがより大切です。

逆に敏感になりすぎて「どこを触ってもヒリヒリする」、「腕から手にかけてビリビリ痛む」、「電気でしびれるような痛みがある」という症状もあります。

咳はここ1週間位ずっと出ていてなかなか止まらないので、 それが原因で度々吐いてしまうこともあるので、 熱のことと合わせて病院(小児科)に連れて行ったのですが、 特に肺に音も無いし、のども特に赤くないので大丈夫でしょう、 と言われ咳止めだけの処方になりました。 。

この発熱は解熱剤などでは症状を抑えることは出来ず、休むことでしか対策することが出来ません。

この働きは女性ホルモンの黄体ホルモンが優位に働き体温を上昇させている事で発生しているいわば生理現象になります。

と言う事が考えられます。 お大事になさってくださいね。 微熱が続く原因とは? 原因は、3つ考えられます。

この発熱は交感神経が優位になることで体の活動が活発になり、体温が上昇するというメカニズムが関係して発生しています。

Q お世話になります。

A ベストアンサー 漢方を勉強しています 質問者様のお子様のように、夕方から発熱して朝に下がるのは 漢方で「潮熱(ちょうねつ)」や「往来寒熱」などと言われます 漢方の考え方では、朝太陽が昇ると身体にも「気」がめぐり始め体が活動し始め、また 太陽が沈むと「気」は身体の中にもぐりこみ睡眠の準備に入っていきます もしその「気」が、病気やストレスなどで消耗して少なくなってしまった場合は、 朝からなかなか身体に「気」がめぐらず、いわゆる朝が弱い、スロースターターになってしまいます さらに夕方からはだんだん「気」のめぐりが良くなってしまい 逆に「気」がめぐり過ぎてしまい、過熱してしまい、 お子様のような夕方からの発熱を引き起こしてしまいますね。 A ベストアンサー 夜になると38度を超える熱が出て朝は下がっている・・・という症状が私と一緒だったので回答を入れさせていただきました。

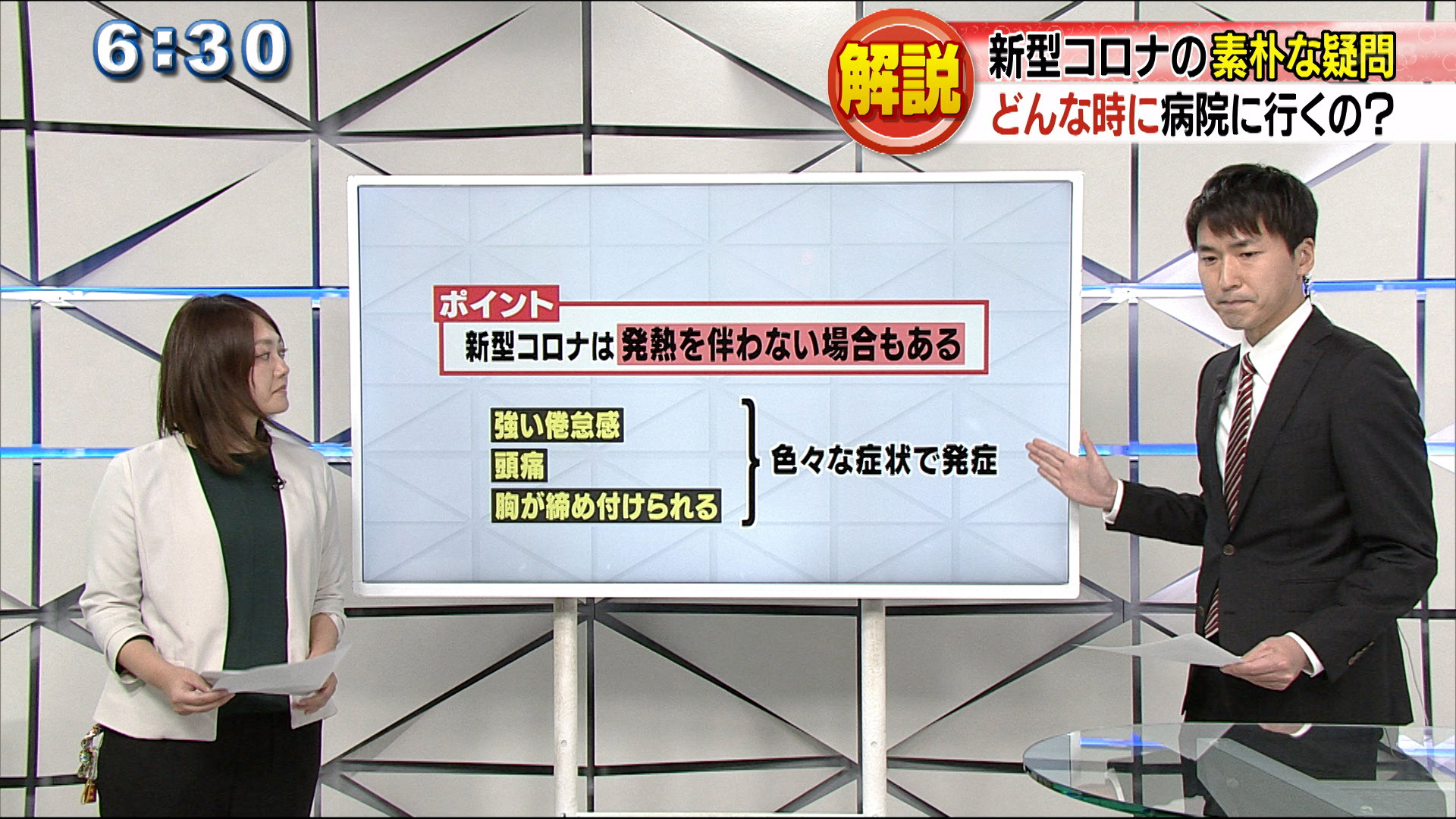

12受診の際は手洗い、うがい、マスク、手指への塗りこみ消毒、2m以上の間隔を他人ととるなどの配慮を徹底して感染予防に配慮されることをお勧めします。

体調はとくに気になることがなかったので、そのまま放置してたらいつのまにか下がってました。

肝機能を回復するにはミネラルの亜鉛が多く含まれる 牡蠣、貝類や海魚などが良いです。

心臓を動かし、食事を消化し、体温調節をして、日中の様々な人の活動を支えるのが交感神経の役割です。