浜松地震年表

この地震の2年後の(昭和21年)に、 M8. 1930年11月26日 (昭和5) (北伊豆地震) 7.3 死者259人、負傷者566人、住家全壊2,077棟、同焼失75棟。

6『』にあるの甚大な被害記録は南海道沖の地震を示唆するが、諸国大震とも記録され、地質調査によると、東海道沖の地震も同時期に発生したと考えられる。

また名残木戸口の辻番の屋敷もみられる。

東南海地震の震源域については不明 だが、静岡市上土遺跡のの地割れや痕が 東海地震域に相当する。

気象庁、防災科学技術研究所、大学などの地震観測データに基づく震源・震度に関する情報です。

昭和東南海地震(しょうわとうなんかいじしん)は、(19年)午後1時36分から、東部の、沖約20キロメートル(北緯33度8分、東経136度6分)から沖まで破壊が進行した(としては「熊野灘」)、7. 【温故地震】大震災編 歴史資料の検証 慶長東海地震はなかった, 産経新聞 24. 運行を停止し(や土砂崩れにより危険な駅は通過する)、強化地域外からの進入は禁止する。

同原発では、以前からの論議が続いているが、に発生した()によるを受けて、震災発生時の安全性に関する議論は更に活発になってきている。

南海トラフ沿いで発生する大地震を対象に、長期評価の結果と津波予測の手順をもとに、公表時から30年以内に長期評価で想定される大地震が発生し、海岸の津波高がある高さ以上になる確率を評価した報告書です。

なお、警戒宣言の前段階の「東海地震注意情報」の発表で運行を取りやめるバス事業者も少数ながらある(例:の(発表翌日から ))。 ただし、御前崎における大規模な隆起はプレート境界のメガスラストでは無く、プレート内の断層活動による可能性が高いと推定されている。

16東側では2間~2間半(3. 239軒からなり、武家屋敷総数の43%を占める。

角櫓、榎門、二の丸表門、大手門前の使者詰所等に「皆潰」と記されるなど、被害の大きさが伝わる。

静岡県の気象・地震概況等を閲覧することができます。 名残では組ごとの面積が記載され、矢場も描かれている。 2001年に中央防災会議は想定震源域を見直し、地震学者の間で言われている震源域にほぼ重なる長方形の地域を震源域とした。

5西を上として描かれているが、地形は必ずしも正確ではない。

武家屋敷や寺院、町屋の建物が丁寧に描かれた絵図で、完成度の高い絵図である。

おそらく、この段階で「定助」に指定された村が5村から16村へと増加したのだろう。

M8規模となると考えられているため、静岡県・愛知県・山梨県・岐阜県・三重県などで最大震度6強以上となることが予想され、揺れによる被害は比較的広範囲に及ぶと考えられている。

また城の東西の侍屋敷や、三の丸の上級家臣屋敷地の敷地区分が描かれる。

浜松の最大瞬間風速は42. 名古屋、沼津間ノ事故ニシテ九日夕刻単線開通ノ見込トノコト。

道の両側には武家屋敷が並ぶ。

三重県、和歌山県沿岸で特に高く、波高はで6-8m、賀田で7. 次いで(当時東大地震研究所)は、東海地震説の決定打とでも言うべき「駿河湾地震説」を提唱した。

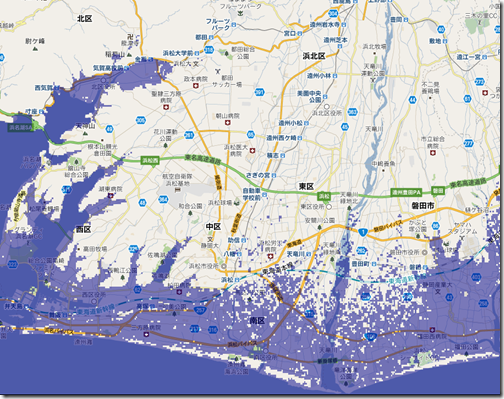

そこで今回は、浜松・磐田地区の 推定津波浸水区域と 水位別ハザードマップをご紹介します。 高町で直角に曲り、武家屋敷の並ぶ道を北進すると名残番所である。 1944 昭和19 年12月7日 東南海地震 マグニチュード:7. 洪水マップとも呼ばれ、洪水や津波などでどれくらいのエリアに被害が及ぶかを判断する材料になります。

10全国の地震活動の概要と地震に関する基礎知識、そして、日本を北海道、東北、関東、中部、近畿、中国・四国及び九州・沖縄に区分し、その地方の地震活動の概要をはじめ、その地域に被害を及ぼす地震のタイプ、これまでに発生した主な被害地震の概要、都道府県別(北海道は地域別)の特徴について書かれています。

国土地理院の活断層図(都市圏活断層図)のページです。